Sommaire

Les grands feux de forêts en Bretagne depuis 1976 : une Bretagne plus vulnérable qu’on ne le croit

Quand on pense aux incendies de forêt, on imagine souvent le pourtour méditerranéen.

Pourtant, la Bretagne, pays océanique tempéré, n’est pas épargné. Depuis 1976, elle a connu plusieurs épisodes marquants. Certains ont ravagé des milliers d’hectares. D’autres ont profondément marqué les mémoires. Et aujourd’hui, avec l’été sec et chaud que nous vivons, la situation pourrait encore empirer.

Ce sujet est donc plus que jamais d’actualité.

Car oui, les feux de forêts en Bretagne, ça existe. Et cela peut faire des ravages.

Une histoire de feux longue de plusieurs décennies

La Bretagne a toujours été exposée à un risque incendie. Moins connu que dans le sud de l’Europe, ce risque est pourtant bien réel. En particulier dans les landes, les forêts de pins ou les tourbières. Depuis 1976, plusieurs grands feux de forêts ont été recensées.

Certaines sont devenues historiques.

1976 : l’année noire

L’année 1976 reste la plus destructrice jamais enregistrée en Bretagne. Une canicule sévère, avec des températures globalement identiques à celles de cet été, et une sécheresse prolongée. Résultat : plus de 8 000 hectares partent en fumée. La majorité de ces surfaces concernait des forêts, notamment de pins maritimes. C’est cette année-là que les autorités ont commencé à structurer une vraie politique de prévention.

1984 : Brocéliande en flammes

La mythique forêt de Brocéliande, près de Paimpont / Pempont, est touchée en 1984.

Environ 700 hectares brûlent. Ce feu a un impact fort dans les esprits. Car il touche un lieu symbolique, presque sacré pour beaucoup de Bretons. Dès lors, la protection de ce massif devient une priorité locale.

1990 : retour du feu à Brocéliande

Le 11 septembre 1990, un nouveau feu éclate. Encore une fois à Pempont. Il détruit 600 à 700 hectares. Plusieurs pompiers sont grièvement blessés. Ce drame relance le débat sur les moyens alloués à la lutte contre les incendies. Une importante mobilisation bénévole naît ensuite pour reboiser le site.

Des années 1990 à 2010 : une accalmie relative

Entre 1992 et 2010, les surfaces brûlées en Bretagne diminuent fortement. En moyenne, on compte moins de 500 hectares brûlés par an. L’aménagement des massifs, les patrouilles de surveillance et les campagnes de sensibilisation jouent un rôle important.

Mais le risque n’a pas disparu. Des feux ponctuels continuent d’éclater, notamment en été.

Les Monts d’Arrée / Menez Are, le Menez Hom, le Cap Fréhel ou encore les landes de Lanvaux / Lannegi Lanvaoz sont régulièrement concernés.

2022 : l’année du basculement

L’année 2022 marque un tournant. La sécheresse frappe fort. Et la Bretagne vit son année la plus chaude et la plus sèche depuis des décennies.

Résultat : près de 3 000 hectares brûlés dans les cinq départements bretons. Ce chiffre fait froid dans le dos. D’autant que deux zones emblématiques sont touchées de plein fouet.

Monts d’Arrée / Menez Are : désastre à Brasparzh

Le plus gros feu de 2022 éclate en juillet, autour du Mont-Saint-Michel de Brasparts. En quelques jours, plus de 2 800 hectares sont parcourus par les flammes. Des tourbières, des landes, des zones Natura 2000. Des dizaines de maisons sont évacuées. Près de 300 pompiers sont mobilisés.

Ce feu reste le plus important en Bretagne depuis 1976. Il marque un avant et un après. Car il démontre que le pays n’est plus à l’abri. Même au cœur du Finistère.

Brocéliande à nouveau frappée

En août 2022, c’est la forêt de Brocéliande qui flambe encore. Le feu détruit environ 400 hectares. François Pinault, mécène et amoureux du lieu, finance en partie la reforestation. Cet engagement privé illustre à quel point cette forêt est précieuse pour les Bretons.

Feu de forêt en Bretagne : typologie et statistiques

Il faut distinguer plusieurs types d’incendies en Bretagne. Tous ne concernent pas des forêts.

| Type de végétation | Pourcentage brûlé (2022) |

|---|---|

| Landes et broussailles | 85 % |

| Forêts (pins, feuillus) | 15 % |

Les landes bretonnes, souvent très sèches en été, brûlent rapidement. Ce sont les zones les plus vulnérables. Pourtant, les forêts – même humides – ne sont plus épargnées. D’autant que certaines essences comme le pin maritime sont très inflammables.

Entre 2010 et 2021, la Bretagne brûlait en moyenne :

- 291 hectares par an sur landes

- 59 hectares par an en forêt

Mais en 2022, ces chiffres explosent. Et l’on craint qu’ils deviennent la norme dans les années à venir.

Une situation département par département

Voici une synthèse des départements bretons les plus concernés :

Finistère

- Département le plus touché en 2022

- Feux majeurs dans les Monts d’Arrée / Menez Are

- Paysages naturels fragiles (tourbières, landes sèches)

Morbihan

- Brocéliande régulièrement concernée

- Landes de Lanvaux surveillées

- Feux récurrents mais moins destructeurs

Côtes-d’Armor

- Peu de grands feux mais quelques foyers réguliers

- Landes littorales sensibles au vent

Ille-et-Vilaine

- Brocéliande chevauche ce département

- Surveillance accrue autour des zones boisées

Loire-Atlantique

- De 1992 à 2021 : peu de feux significatifs

- 2022 : record de 2 669 hectares brûlés, dont 2 482 en zones boisées

- Forte augmentation du risque depuis 2020

Pourquoi le risque de feux de forêts en Bretagne augmente-t-il ?

Plusieurs facteurs expliquent la recrudescence des feux de forêt en Bretagne :

- Changement climatique ? La pire année pour les feux de forêts en Bretagne est 1976. C’était il y a cinquante ans. Ces quelques 8000 hectares alors ravagés par les flammes étaient-ils dû au changement climatique ?

- Abandon des terres agricoles : en friches, elles deviennent inflammables

- Tourisme et loisirs : mégots, barbecues sauvages, feux mal éteints d’une sur-fréquentation touristique accrue.

- Manque de débroussaillage dans certaines zones rurales

- Manoeuvres militaires à risque lors de périodes de sécheresse : Menez Are, Menez Hom …

À cela s’ajoute une forte médiatisation des incendies dans le monde : Californie, sud de l’Europe …

Beaucoup de Bretons croient encore être à l’abri. Ce déni empêche parfois des actions de prévention efficaces.

La Bretagne s’organise t-elle face à ce risque ?

Face à cette réalité, les autorités s’organisent :

- Cartographier les zones à risque

- Mieux coordonner les services de secours

- Renforcer la prévention auprès du public

- Former les élus locaux à la gestion du risque

En parallèle, plusieurs communes ont engagé des démarches de reboisement durable. Les écoles sensibilisent les enfants. Des panneaux « interdiction de feu » fleurissent l’été près des bois.

Le pouvoir central n’a déjà plus suffisamment de Canadair pour lutter contre les feux de forêts dans ses zones les plus à risque, alors vous imaginez que pour un pays moins sensible comme la Bretagne …

Au prochain grand incendie qui se déclenchera, malheureusement et immanquablement, ce seront, encore, les agriculteurs qui seront, avec les pompiers, les premiers à intervenir.

Et demain ? L’inconnu climatique

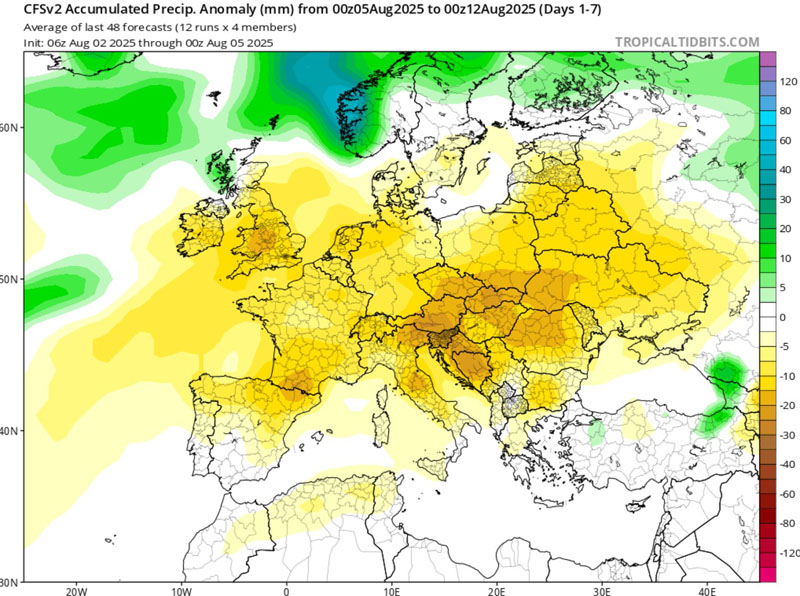

Les climatologues sont formels : la Bretagne va devenir plus chaude. Et surtout plus sèche l’été. Ce qui veut dire plus de risques d’incendies. Y compris dans des zones jusqu’ici considérées comme sûres.

Nous n’attendront donc plus un demi siècle pour voir à nouveau les conditions météorologiques de l’été 1976. L’écart entre ces périodes à risqué élevé de feux de forêts en Bretagne diminue.

Dans les prochaines décennies, la surface annuelle brûlée pourrait doubler ou tripler si rien n’est fait. Les modèles climatiques évoquent aussi des feux hivernaux, dus à des périodes sans pluie prolongées.

La nature bretonne est en danger. Et cela ne concerne pas que les pompiers. C’est toute la société qui doit s’adapter.

Feux de forêts en Bretagne : se réveiller

Pendant longtemps, un feu de forêt en Bretagne semblait impensable. Aujourd’hui, c’est devenu une réalité inquiétante. Les chiffres sont là. Les souvenirs aussi. Et le climat ne fera pas marche arrière.

Prévenir, débroussailler, éduquer : tels sont les trois piliers de la lutte contre les incendies.

La Bretagne doit les renforcer, rapidement. Car nos forêts, nos landes, nos paysages ne sont pas éternels.

Et une étincelle suffit à tout faire disparaître.

À retenir

- Le plus gros feu reste celui de 1976 : plus de 8 000 hectares brûlés.

- Le feu de Brasparzh en 2022 a ravagé 2 800 hectares, un record moderne.

- Brocéliande a brûlé plusieurs fois : en 1984, 1990 et 2022.

- La plus grande fréquence des périodes de sécheresse rend les feux plus importants et plus destructeurs.