Sommaire

De l’Armorique à la Bretagne : l’Armorique est nommée Bretagne dans la deuxième moitié du VIe siècle

De l’Armorique à la Bretagne : 15e épisode de notre série L’Histoire de Bretagne écrite par des Bretons libres

Dans l’histoire de la péninsule armoricaine, la deuxième moitié du VIe siècle représente une rupture décisive. L’ancienne Armorique, nom hérité des Gaulois puis repris par Rome, disparaît peu à peu des textes et des usages. À sa place, un nouveau terme s’impose : Bretagne. Ce changement de vocabulaire ne relève pas d’un détail anodin. Il traduit une mutation profonde, née d’un siècle de bouleversements, de migrations et de recompositions sociales.

Ce moment est souvent perçu comme l’acte de naissance officiel de la Bretagne.

Pour la première fois, les habitants de la péninsule sont désignés non plus comme Armoricains, mais comme Bretons. C’est le début d’une identité collective qui traversera les siècles.

L’Armorique : un nom hérité de l’Antiquité

Le mot Armorique vient du gaulois Aremorica, signifiant littéralement « ceux du bord de mer ». Cette appellation reflétait la situation des peuples installés le long des côtes atlantiques, entre Seine et Loire. Les Vénètes, les Osismes, les Coriosolites, les Namnètes ou encore les Redones faisaient partie de cet ensemble.

Tous partageaient une proximité avec l’océan, axe majeur de leurs échanges.

Rome, en intégrant la région dans son empire, conserva ce nom.

Pour les administrateurs romains, l’Armorique désignait une entité régionale identifiable, même si elle n’avait pas de frontières politiques strictes. Les villes gallo-romaines, les voies et les marchés maritimes avaient consolidé cette appellation. Pendant des siècles, Armorique fut synonyme de péninsule maritime tournée vers le commerce et la navigation.

Mais l’Histoire ne s’arrête pas aux mots.

Derrière l’appellation se cache une société fragile, confrontée à des bouleversements majeurs à partir du Ve siècle.

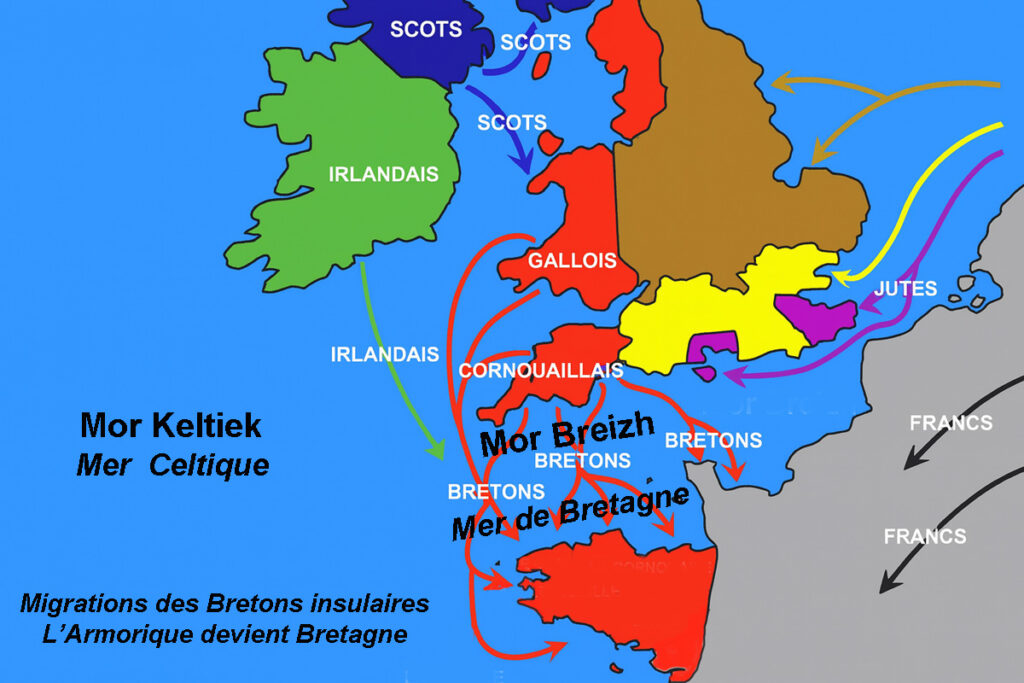

Une société transformée par les migrations

La chute de l’Empire romain en Occident bouleverse l’équilibre. Tandis que les légions quittent l’île de Bretagne, de nouveaux envahisseurs, Angles, Saxons et Jutes, s’y installent. Face à cette pression, de nombreux Bretons insulaires prennent la mer. Ils fuient les violences et cherchent des terres plus sûres. Leur destination privilégiée est l’Armorique, de l’autre côté de la Manche.

Ces migrations ne se limitent pas à de petites familles. Elles atteignent une ampleur telle qu’elles modifient la structure même de la société armoricaine. Les nouveaux arrivants apportent avec eux leur langue brittonique, leurs coutumes, leur organisation sociale et militaire. Progressivement, ces apports deviennent dominants.

Au milieu du VIe siècle, la société armoricaine n’a plus grand-chose de commun avec celle d’un siècle plus tôt. L’ancien équilibre gallo-romain s’est effacé. Une nouvelle culture s’impose. Dans ce contexte, l’appellation Armorique paraît dépassée. Elle ne reflète plus la réalité vécue au quotidien.

Le rôle des sources écrites

Comment sait-on que ce basculement a eu lieu à ce moment précis ? Les sources écrites du temps apportent des indices précieux. L’historien Grégoire de Tours, auteur de l’Histoire des Francs au VIe siècle, mentionne à plusieurs reprises les Britanni. Pour lui, la péninsule est déjà associée aux Bretons venus d’outre-Manche. L’ancien terme Armorique s’efface de son récit.

Les hagiographies, ces récits de la vie des saints, confirment cette tendance. Rédigés entre le VIe et le VIIe siècle, ces textes utilisent l’expression Brittania minor, la Petite Bretagne. Cette appellation permet de distinguer la nouvelle Bretagne continentale de la Brittania major, l’île d’origine.

La force de ces témoignages est d’inscrire le changement de nom dans une double reconnaissance. Les habitants eux-mêmes adoptent le mot « Bretagne », mais les chroniqueurs voisins le reprennent aussi. Ce n’est donc pas seulement un usage local, mais une transformation officielle, enregistrée par l’histoire.

La Nouvelle Bretagne armoricaine

Le choix du nom Bretagne ne se limite pas à une désignation géographique. Il porte une dimension identitaire. Pour les nouveaux habitants, il s’agit de prolonger la mémoire de leur patrie d’origine. Ils affirment ainsi que, même loin de leur île, ils restent Bretons.

Pour les populations locales, ce nouveau nom est l’acceptation d’une mutation profonde. La société armoricaine a été bouleversée par l’arrivée des insulaires. Désormais, elle se définit par un mélange. Le mot Bretagne exprime cette fusion, ce passage d’une identité ancienne à une identité nouvelle.

Les auteurs latins parlent même de Nova Britannia, la Nouvelle Bretagne. Ce terme souligne le caractère fondateur de ce moment. Il ne s’agit pas simplement d’un changement de nom, mais bien de la création d’une entité politique et culturelle distincte.

Ainsi, à partir de la deuxième moitié du VIe siècle, l’Armorique s’efface derrière la Bretagne. Cette mutation n’est pas réversible. Elle marque l’entrée définitive de la péninsule dans une nouvelle histoire.

Langue et culture : un ciment fort

Le passage de l’Armorique à la Bretagne ne se lit pas seulement dans les textes officiels. Il se vit aussi au quotidien, dans la langue et dans les pratiques culturelles. La langue bretonne, issue du brittonique insulaire, s’impose peu à peu dans toute la péninsule. Elle devient la langue de la vie ordinaire : on la parle dans les campagnes, dans les villages et jusque dans les lieux de pouvoir locaux.

Le latin conserve son rôle. Il reste la langue de l’Église, des échanges diplomatiques et de la culture savante. Mais il n’entre pas en concurrence directe avec le breton. Au contraire, les deux cohabitent. Ce bilinguisme fonde la spécificité de la Bretagne. Il permet de maintenir un lien avec le monde chrétien occidental, tout en affirmant une identité originale face aux Francs et aux autres voisins.

La culture bretonne se nourrit de ce double héritage. Les traditions insulaires se mêlent aux souvenirs armoricains. Les légendes, les coutumes et les récits circulent et s’adaptent. Dans ce contexte, le mot « Bretagne » ne désigne pas seulement un pays: il exprime une manière de vivre, de croire et de transmettre.

Britannia major et Britannia minor : deux destins opposés

Le terme Britannia minor (Petite Bretagne) n’a pas été choisi au hasard. Il souligne la filiation avec la Britannia major (Grande Bretagne), mais aussi les différences de destin.

Sur l’île, les Bretons subissent les attaques incessantes des Anglo-Saxons. Leurs royaumes insulaires se réduisent au Pays de Galles, Cornouailles et quelques enclaves. Le monde brittonique y vit en état de survie.

De l’autre côté de la Manche, en revanche, les Bretons installés en Armorique connaissent un ancrage durable. Certes, ils doivent composer avec les Francs, leurs puissants voisins et trop souvent ennemis, mais ils réussissent à conserver leurs structures et leurs traditions. La Petite Bretagne devient alors l’héritière privilégiée de la culture brittonique.

Ce contraste explique la rapidité avec laquelle le nouveau nom s’impose. Pour les contemporains, il est clair que la véritable Bretagne, celle qui conserve la mémoire et la vitalité du peuple breton, est désormais sur le continent.

Implications politiques et diplomatiques

Le changement de nom ne reste pas sans conséquences politiques. En se définissant comme Bretons, les habitants de la péninsule se distinguent nettement des autres peuples de la Gaule. Les rois francs, qui dominent l’essentiel du territoire voisin, comprennent vite cette différence. Pour eux, il ne s’agit plus d’anciens Armoricains romanisés, mais d’un peuple nouveau, bien identifié.

Les royaumes de Domnonée, de Cornouaille ou du Broërec s’inscrivent dans cette dynamique. Chacun garde son autonomie, mais tous participent à la construction d’une Bretagne plus large. Le nom commun agit comme un lien, unifiant des entités politiques diverses autour d’une même identité.

Dans les relations avec l’extérieur, ce nom sert aussi d’outil diplomatique. Lorsqu’un roi franc négocie avec un chef breton, il sait qu’il ne traite pas avec une simple province, mais avec un peuple distinct. Cette reconnaissance contribue à fixer l’appellation. Peu à peu, les cartes mentales de l’Europe incluent la Bretagne comme une entité spécifique.

Vers une identité originale

Le passage de l’Armorique à la Bretagne marque également une évolution dans la conscience collective. La mémoire armoricaine ne disparaît pas brutalement, mais elle s’efface progressivement. Les nouvelles générations grandissent dans un monde où l’on se dit Breton avant tout.

La toponymie témoigne de ce changement. Les noms de lieux, souvent d’origine brittonique, s’imposent sur tout le pays. Les récits fondateurs, transmis oralement ou consignés dans les hagiographies, fixent une mémoire qui se rattache à la Bretagne et non plus à l’Armorique.

Ce processus forge une identité originale. Ni tout à fait héritière de Rome, ni entièrement copie de l’île, la Bretagne naît d’une fusion. Elle combine des éléments armoricains, brittoniques et chrétiens pour former une culture singulière.

Les chroniqueurs postérieurs, en parlant de la Bretagne comme d’une terre à part, ne font que constater une réalité déjà bien installée. La péninsule a cessé d’être un appendice de la Gaule. Elle est devenue un espace unique, porteur d’un destin indépendant.

Une autre dimension explique la réussite de cette transformation : le mode d’installation des Bretons insulaires.

Contrairement aux peuples germaniques qui s’imposent souvent par la guerre et la contrainte, les Bretons font le choix d’une autre voie. Ils arrivent certes nombreux, mais n’entrent pas en conflit frontal avec les populations locales.

Au lieu de conquérir par les armes, ils négocient leur place. Les terres sont partagées, souvent avec l’accord des élites locales, dans une logique de complémentarité. Ce choix stratégique évite les destructions et favorise une intégration pacifique. En bonne intelligence, les Armoricains et les nouveaux venus construisent ensemble une société nouvelle.

Ce mode d’installation pacifique contribue à expliquer pourquoi, dès la deuxième moitié du VIe siècle, le changement de nom est accepté sans résistance. L’Armorique devient la Bretagne parce que les deux héritages se sont mêlés sans effacer l’un ou l’autre.

Cette manière de faire, fondée sur la négociation et le partage, tranche radicalement avec ce que connaîtra plus tard la Bretagne. Lorsque les Francs, puis les Français, chercheront à imposer leur domination, ce sera par la violence, la contrainte et la trahison. L’histoire retiendra que la Bretagne naquit d’un compromis pacifique, alors que son annexion par la France se fit dans le sang et le mensonge.

La deuxième moitié du VIe siècle constitue donc un tournant fondateur.

L’Armorique, appellation gauloise et romaine, disparaît peu à peu des textes et des esprits. À sa place, la Bretagne s’affirme, portée par une nouvelle population, une nouvelle langue et une nouvelle culture.

Ce changement de nom n’est pas une simple évolution linguistique. Il symbolise l’émergence d’une nation. Les habitants se reconnaissent comme Bretons, leurs voisins les identifient ainsi, et les chroniqueurs enregistrent ce fait. Le mot Bretagne scelle une transformation irréversible.

Désormais, la péninsule s’inscrit dans l’histoire européenne non plus comme une périphérie gallo-romaine, mais comme une entité originale.

Elle pose les bases de son avenir politique, culturel et linguistique.

De l’Armorique à la Bretagne, le chemin est accompli : une nouvelle identité collective vient de naître, et elle marquera durablement le destin du pays.

Illustration principale : création ChatGPT5 pour NHU Bretagne

1 commentaire

« Sur l’île, (…) le monde brittonique y vit en état de survie. De l’autre côté de la Manche, les Bretons installés en Armorique connaissent un encrage durable. (…) La Petite Bretagne devient alors l’héritière privilégiée de la culture brittonique. (…) Pour les contemporains, il est clair que la véritable Bretagne, celle qui conserve la mémoire et la vitalité du peuple breton, est désormais sur le continent. »

C’est faire peu de cas des Gallois. Les Bretons armoricains n’ont pratiquement rien conservé de leur littérature épique, comme le Mabinogi. Et si la langue bretonne pouvait se porter aussi bien que la langue galloise…