Sommaire

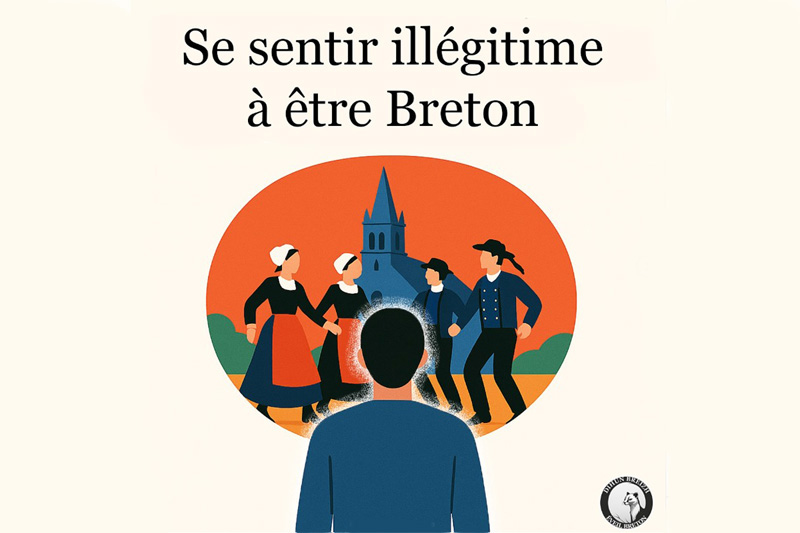

Se sentir illégitime à être Breton

Il existe un sentiment diffus mais bien réel chez beaucoup de jeunes Bretons d’aujourd’hui, et j’en fais partie : celui d’être illégitimes.

Illégitimes à utiliser la langue, à participer aux festoù-noz, à se plonger dans la foi de nos ancêtres, à revendiquer une identité qui, trop souvent, ne nous a pas été transmise.

Comme si nous étions des intrus dans notre propre maison.

Nous avons grandi dans une Bretagne profondément transformée : une langue marginalisée, une foi en recul, des traditions reléguées au folklore estival.

Pour beaucoup d’entre nous, nos familles ont rompu, volontairement ou non, la chaîne de transmission.

Alors, quand à l’âge adulte nous ressentons l’appel de notre culture, nous nous heurtons à une gêne subtile : celle de ne pas savoir si nous avons le droit de nous en emparer.

Cette gêne prend des formes multiples.

Elle surgit quand on apprend le breton et que l’on craint de mal prononcer, de ne pas avoir le bon accent, de parler un breton trop scolaire, trop éloigné de celui des anciens.

Et elle se manifeste quand on se rapproche de la foi et que l’on se sent étranger aux rites, aux chants, aux prières, comme un invité maladroit dans un monde codifié.

Elle s’invite dans les festoù-noz, où l’on redoute de mal danser, de ne pas connaître les pas, de paraître ridicule au milieu d’habitués.

Dans toutes ces situations, le même sentiment revient : celui de ne pas être « assez Breton » pour oser l’être pleinement.

Or, en vérité, cette légitimité que nous attendons, personne n’est en mesure de nous la donner ou de nous la refuser.

Elle ne dépend ni d’un certificat de naissance, ni d’un niveau linguistique, ni d’une conformité parfaite à un modèle passé.

Elle se construit, jour après jour, dans la sincérité d’une démarche. Être Breton aujourd’hui, c’est souvent devoir réapprendre ce qui aurait dû nous être transmis naturellement.

C’est prendre la responsabilité de rallumer un feu qui, parfois, ne brûle plus que sous la cendre.

Et loin d’être une faiblesse, c’est une force immense : car celui qui décide de réinvestir sa culture accomplit un acte profondément courageux et est même plus méritant encore qu’une personne ayant reçu ces savoirs en héritage.

L’identité n’est pas un musée figé dans le passé : elle se vit au présent.

Elle se nourrit de ce qui a été, mais elle s’incarne dans des gestes présents.

Les brittophones qui apprennent la langue à l’âge adulte, les danseurs débutants, les jeunes qui redécouvrent la spiritualité ou la musique traditionnelle font vivre la Bretagne tout autant que ceux qui y ont baigné depuis l’enfance.

Même imparfaitement, même avec des hésitations, chaque mot appris, chaque pas tenté, chaque chant murmuré participe à cette reconquête.

Il ne s’agit pas de reproduire mécaniquement ce qui a été : il s’agit d’en raviver l’âme.

L’on oublie aussi souvent que, même autrefois, nos ancêtres ne maîtrisaient pas tout parfaitement.

Certains parlaient un breton parsemé de fautes, ne savaient même pas l’écrire ; d’autres dansaient avec deux pieds gauches, se trompaient dans les pas ou chantaient faux ; d’autres encore ne connaissaient pas par cœur toutes les prières ou les traditions religieuses.

Et pourtant, ils vivaient pleinement leur identité, sans se poser mille questions sur leur légitimité, car ils se sentaient, malgré leurs lacunes, appartenir à un tout.

Être Breton n’a jamais supposé la perfection : c’était une affaire de participation, de communauté, de vécu partagé.

Ce qui faisait la force de cette culture, c’était sa transmission au quotidien, dans toutes ses nuances et ses maladresses.

La coupure générationnelle que nous avons héritée n’est pas une fatalité.

Nos grands-parents ont parfois cessé de transmettre, souvent sous la contrainte, parfois par choix d’intégration.

Nous n’avons pas à leur en vouloir, mais nous pouvons refuser que cette rupture devienne définitive.

Notre génération peut être celle du retissage : celle qui reprend le fil interrompu, qui réapprend, qui réinvestit, avec humilité mais détermination.

Et surtout, il n’y a pas d’âge pour renouer.

Certains ont eu la chance d’apprendre le breton dès l’enfance, d’être immergés naturellement dans les traditions.

D’autres s’y intéressent à 20, 30 ou 40 ans, parfois plus tard encore.

Ce n’est pas une course. Ce qui compte, ce n’est pas d’être parfait, mais de se mettre en chemin.

Chacun avance à son rythme, et chaque pas compte.

La Bretagne a besoin de locuteurs imparfaits, de danseurs hésitants, de croyants tâtonnants, d’âmes en quête.

Elle a besoin de toi, de moi, de nous tous.

Car si chacun attend d’être irréprochable pour s’engager, alors il ne restera plus personne pour faire vivre ce qui nous a été volé.

Alors n’aie pas peur de mal faire.

N’aie pas peur de commencer tard.

N’aie pas peur de ne pas avoir les codes.

L’identité bretonne ne t’exclut pas : elle t’attend.

Elle n’appartient pas seulement à ceux qui l’ont reçue, mais aussi à ceux qui décident de la reprendre en main.

Et c’est peut-être là, justement, que réside sa plus grande vitalité.

Se sentir illégitime à être Breton : Retrouvez le texte original sur Éveil Breton Instagram

1 commentaire

« …, jour après jour, dans la sincérité d’une démarche. Être Breton aujourd’hui, c’est souvent devoir réapprendre ce qui aurait dû nous être transmis naturellement.

C’est prendre la responsabilité de rallumer un feu qui, parfois, ne brûle plus que sous la cendre. »

C’est exacte !

L’affaire est longue et embrouillée; Elle est soumise aux aléas idéologiques qu’il faut savoir éloigner avec fermeté pour ne voir que l’essentiel qui traverse le temps. Le temps de la langue est long, très long et même scientifiquement encore inconcevable si on recherche les origines…

Mais si on fait cette course, on grandit pour soi mais aussi pour l’enfant à qui on délivrera à notre tour ce que l’on a appris de notre passé; La transmission est essentielle à la jeunesse… Elle l’est aussi à la Bretagne. C’est à mon sens la mission de tous en Bretagne aujourd’hui… Personne d’autre ne le fera pour nous.