Sommaire

Le beurre salé en Bretagne : histoire, identité et goût d’Europe du nord

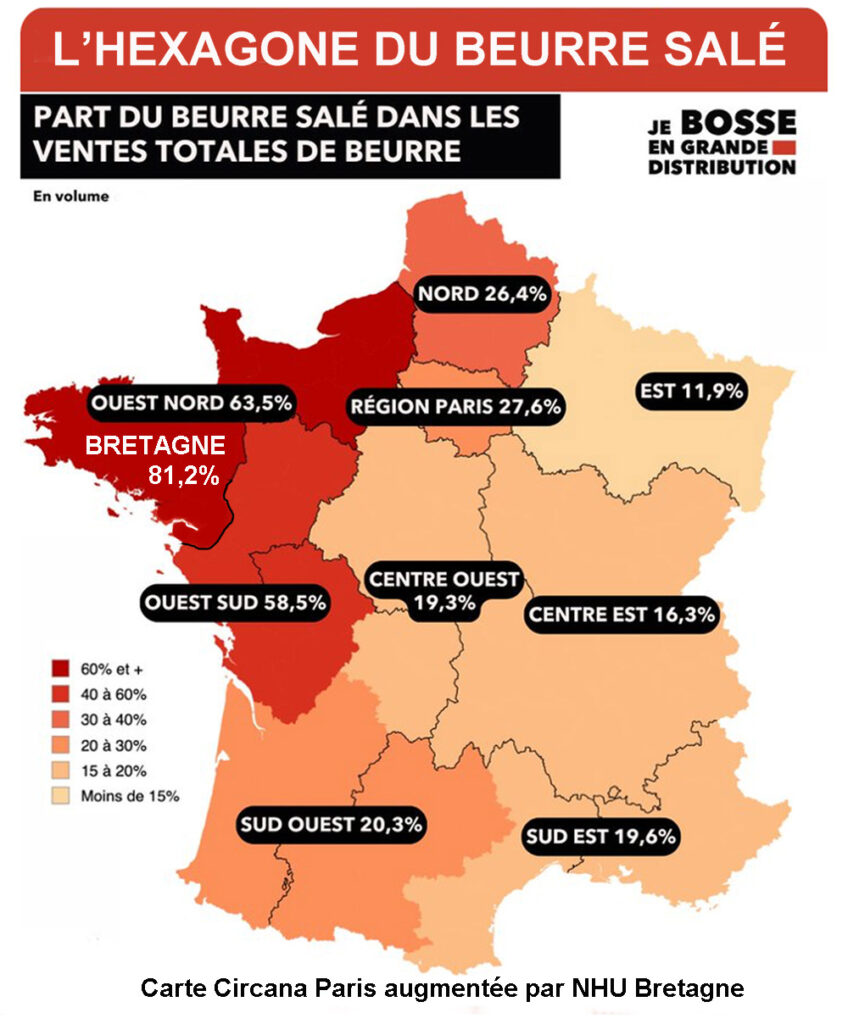

En Bretagne, on ne plaisante pas avec le beurre. Et surtout pas avec le beurre salé. Pour certains, il ne s’agit que d’un simple produit laitier. Pour d’autres, il est une véritable marqueur identitaire. La carte des consommations de beurre en Europe le montre : les Bretons sont les champions du monde incontestés du beurre salé.

Mais pourquoi cette préférence si marquée ?

L’explication se trouve dans l’Histoire de Bretagne, dans l’indépendance ancienne de la Bretagne et dans une fiscalité française bien particulière : la gabelle.

Le beurre, un produit universel mais pas toujours salé

Le beurre est connu depuis l’Antiquité. Déjà, les peuples du Nord de l’Europe en produisaient à partir du lait de leurs troupeaux. Les Romains, eux, préféraient l’huile d’olive. Très vite, le beurre est devenu une matière grasse essentielle dans les régions tempérées et humides, là où les vaches prospéraient.

Au Moyen Âge, le beurre s’impose dans les campagnes européennes. Sa consommation varie cependant selon les zones. Au sud, l’huile d’olive reste reine. Au nord, le beurre devient indispensable. C’est ce partage qui explique en partie les différences culinaires encore visibles aujourd’hui.

Beurre doux et beurre salé : une différence cruciale

Le beurre doux (mais est-ce du beurre ?) contient uniquement de la crème barattée. Le beurre salé, lui, est additionné de sel, souvent entre 2 et 3 %. Cette différence n’est pas anecdotique. Pendant des siècles, avant l’invention du froid industriel, le sel servait de conservateur naturel. Il permettait de garder le beurre plus longtemps, surtout en période estivale.

Le choix entre beurre doux et beurre salé ne repose donc pas seulement sur une question de goût. Il s’agit aussi d’une question de disponibilité du sel et de traditions locales.

La gabelle : un impôt qui changea les habitudes

La gabelle est un impôt royal français créé au XIVᵉ siècle. Elle portait sur le sel, produit stratégique car indispensable à la conservation des aliments. Son principe était simple : chaque foyer devait acheter une quantité minimale de sel au prix fixé par le pouvoir royal central. Cet impôt était inégalitaire, car son montant variait selon les « provinces ».

Le pouvoir royal français, toujours très prompt à inventer des impôts (les régimes politiques changent, les habitudes restent), crée donc la « gabelle ». Mais cet impôt franco-français sera étendu et largement augmenté surtout à partir de 1345, par l’ordonnance de Philippe VI de Valois. Le Royaume de France est en guerre et il faut alimenter les caisses qui se vident. Parmi les nouvelles taxes imaginées pour financer le train de vie dispendieux du pouvoir central parisien et les dépenses militaires (les régimes politiques changent, les habitudes restent), il y a cet impôt sur le sel, la gabelle.

Dans les régions où le sel coûtait cher, son usage quotidien fut limité. Résultat : en France, le beurre salé devint rare. On privilégiait le beurre doux, moins coûteux, même si sa conservation était plus difficile.

La Bretagne, épargnée par la gabelle

À cette époque, la Bretagne n’était pas française.

C’était un duché indépendant, avec ses propres lois et ses propres impôts. Indépendant au même titre que l’Angleterre ou l’Écosse.

La gabelle et autres lois étrangères ne s’y appliquait donc pas. Les Bretons disposaient en plus d’une ressource abondante et locale : les marais salants de Guérande / Gwenrann et de toute la côte sud de la Bretagne.

Le sel breton devient rapidement un produit de contrebande qui passe discrètement, par terre et par mer, la frontière pour alimenter la France voisine. A cette période, on estime que la moitié des populations frontalières, tant bretonnes que françaises, s’adonnait, d’une manière ou d’une autre, à ces activités de contrebande. En particuliers dans toutes les Marches de Bretagne.

Ainsi, le sel était à la fois accessible et bon marché. Les Bretons purent continuer à conserver leur beurre grâce au sel, sans contrainte fiscale. C’est dans ce contexte que le beurre salé en Bretagne est devenu une véritable norme.

Les habitudes furent prises et même après l’annexion de la Bretagne par la France, et jusqu’à nos jours, ces habitudes perdurent.

Le beurre salé, héritage et fierté bretonne

De génération en génération, les Bretons ont transmis leur goût pour le beurre salé.

Aujourd’hui encore, la tartine de beurre salé fait partie du quotidien. Ce n’est pas qu’un produit, c’est un symbole. On le retrouve dans toutes les grandes spécialités de la gastronomie bretonne : les crêpes, les galettes, les palets bretons et, bien sûr, le kouign-amann (traduction en langue française : « gâteau de beurre« )

Il existe même une formule bien connue : « En Bretagne, le beurre, c’est salé. Sinon, ce n’est pas du beurre. »

Une façon d’affirmer avec humour une réalité culinaire et culturelle profondément enracinée.

La Bretagne dans le concert des nations du Nord

La consommation de beurre salé en Bretagne ne relève pas seulement d’une habitude locale. Elle inscrit le pays dans une aire culturelle beaucoup plus vaste : celle de l’Europe du nord et de l’ouest. Au Danemark, en Irlande, en Cornouailles, au Pays de Galles ou en Norvège, le beurre salé a toujours eu une place centrale. Partout dans ces régions atlantiques et septentrionales, le climat humide et l’élevage laitier ont favorisé le beurre. L’abondance de sel marin a, de la même manière, permis de le conserver.

Une opposition au monde méditerranéen et français

À l’inverse, dans le monde méditerranéen, c’est l’huile d’olive qui domine. Le sud de la France n’a jamais été une terre de beurre, mais bien d’huile. Le centre du royaume français, soumis à la gabelle, s’est aussi habitué au beurre doux. Ainsi, le beurre salé en Bretagne symbolise un ancrage nord-européen qui distingue les Bretons de leurs voisins français. Cet héritage culinaire illustre une frontière culturelle encore visible entre deux Europes : l’une tournée vers le beurre, l’autre vers l’huile.

La carte de la consommation actuelle

Les chiffres sont sans appel.

Les Bretonnes et les Bretons sont les plus grands consommateurs de beurre au monde.

En effet, chaque Bretonne et Breton consomme en moyenne douze kilos de beurre par an (donnée 2020).

Suivent les autres pays suivants :

– Bretagne : 12 kilos

– France : 8 kilos

– Allemagne : 6,2 kilos

– République Tchèque : 4,9 kilos

– Pologne : 4 kilos

– Australie et Inde ex-aequo avec 3,7 kilos

– Royaume Uni : 3,3 kilos

– Pays Bas : 3 kilos

– Canada : 2,8 kilos

– Russie : 2,6 kilos.

Les données récentes confirment cette domination bretonne dans le classement mondial :

En Bretagne, 81,2 % du beurre consommé est salé. Dans l’ouest français voisin, ils sont vers 60 %. Mais à Paris, la part tombe à 27 %, et dans l’Est de la France à seulement 11,9 %. La fracture est nette.

Cette carte rappelle que les choix alimentaires ne sont jamais neutres. Ils reflètent des histoires locales, des contraintes fiscales anciennes, mais aussi des identités de nations et peuples différents.

Tradition et modernité du beurre salé en Bretagne

Aujourd’hui, le beurre salé breton reste un pilier de l’économie agroalimentaire. Les grandes laiteries comme Paysan Breton, Bridel ou Le Gall en produisent des tonnes chaque année. On le trouve dans toutes les grandes surfaces, mais aussi chez les artisans beurriers qui misent sur la qualité et la tradition.

Il est aussi devenu un produit d’exportation. Le beurre breton séduit au-delà de ses frontières. Des chefs étoilés, en Europe comme dans les reste du monde l’intègrent dans leurs créations. Il reste donc à la fois un produit de tous les jours et un ambassadeur de la Bretagne.

Un symbole identitaire et culturel

Le beurre salé ne se résume pas à une saveur. Il incarne l’Histoire de la Bretagne, son indépendance passée, son rapport au sel et sa différence avec son voisin français. Il illustre aussi son appartenance à une Europe du nNord élargie, où la matière grasse préférée n’est pas l’huile d’olive, mais le beurre.

Comme le drapeau Gwenn ha Du ou la langue bretonne, il fait partie des marqueurs d’identité qui forgent un sentiment d’appartenance. C’est peut-être pour cela que le débat entre beurre doux et beurre salé suscite toujours autant de passion.

Le beurre salé en Bretagne est bien plus qu’un ingrédient.

Il est le résultat d’une histoire fiscale particulière, liée à la gabelle. Il est le fruit d’une indépendance qui a permis aux Bretons de garder l’accès au sel. Mais il est aussi l’expression d’un lien profond avec les cultures du nord de l’Europe, à rebours des traditions méditerranéennes.

Manger du beurre salé en Bretagne, ce n’est pas seulement respecter une habitude.

C’est renouer, chaque jour, avec un héritage historique et une identité culinaire unique.

Un patrimoine savoureux, qui continue de séduire et de rassembler.