Sommaire

Tout savoir sur la gavotte, danse bretonne emblématique et sur la Nuit de la Gavotte de Poullaouen

La gavotte est sans doute la danse la plus emblématique de Bretagne. Elle se danse encore aujourd’hui dans tous les fest-noz, rassemblant jeunes et anciens dans une même énergie. Bien plus qu’un simple pas de danse, la gavotte incarne une identité collective, un rythme commun et une émotion partagée.

Par ailleurs, elle se distingue par ses nombreuses variantes selon les terroirs : gavotte de montagne, gavotte fisel, gavotte d’Aven, ou encore Kost ar c’hoad. Chaque style garde la même base, mais affirme une personnalité unique. Ainsi, d’un village à l’autre, la danse change de couleur, de souffle et de cadence.

Chaque année, la commune de Poullaouen célèbre cette richesse avec la célèbre Nuit de la Gavotte. Cet événement attire des milliers de passionnés et confirme Poullaouen comme capitale de la gavotte en Bretagne.

✨ Immersion sensorielle

Matin, midi et soir, gavottes et gavottes, à s’en péter les varices !

Car si tu n’as pas vu une Nuit de la Gavotte… tu n’as rien vu. : Gavotte jusqu’à la transe.

Juste pour vous interroger et essayer de mieux comprendre.

- Comment se fait-il que ce type de danse, pratiquée partout en Bretagne depuis plusieurs siècles, soit encore très largement répandue, aussi bien en ville qu’en campagne ?

- Qu’est-ce que ces danseurs peuvent-ils bien ressentir, parfois jusqu’à la transe, alors que pendant quatre minutes (ici, mais danser dix minutes et bien plus est courant, parfois jusqu’à l’épuisement) ils vont tourner en rond serré, faisant un même pas ? Souvent les yeux fermés, avec un léger sourire de bonheur interne.

- Pourquoi il n’existe nulle part ailleurs en Europe une telle pratique de danse, aussi populaire ?

- Pourquoi cette danse me fait étrangement parfois penser à certaines danses amérindiennes, jusqu’au saccadement des sons, ici provoqués par les pieds sur le plancher de bois, et qui peuvent rappeler le son sourd des tambours tribaux ?

- Comment expliquer cette ferveur presque tribale entre les danseurs et danseuses ?

Remarquez qu’en Bretagne, nous n’avons pas besoin de légiférer sur les quotas hommes-femmes. Quand on danse, c’est naturel d’intercaler une femme et un homme, toujours.

La danse bretonne, la communion d’un peuple

Histoire et étymologie de la gavotte

L’histoire de la gavotte plonge ses racines dans les anciens pays de Bretagne.

Les chroniqueurs et voyageurs ont observé dès le Moyen Âge ces rondes dansées dans les villages. En effet, cette danse populaire reliait les communautés au rythme des saisons, des fêtes religieuses ou des mariages. La gavotte n’était pas seulement un divertissement : elle incarnait aussi un moment de cohésion sociale.

Le mot gavotte provient du terme breton dañs tro (« danse en rond » en langue française). Progressivement, le vocabulaire français a intégré cette appellation, parfois en la confondant avec la gavotte française, une danse de cour en vogue au XVIIe siècle. Cependant, la version bretonne est restée vivante, collective et profondément ancrée dans les campagnes. Alors que la gavotte française disparaissait avec les salons aristocratiques, la gavotte bretonne survivait grâce aux paysans et aux fêtes villageoises.

Toujours cette même opposition : le peuple en Bretagne, l’aristocratie en France.

Aujourd’hui encore, cette origine double prête à confusion.

Pourtant, il s’agit bien de deux réalités différentes : la gavotte de Bretagne, danse populaire et communautaire, et la gavotte française, plus codifiée et disparue. Ce contraste renforce l’importance de la tradition bretonne, restée vivante malgré les siècles.

Gavotte danse bretonne : les variantes

La force de la gavotte réside dans sa diversité.

En effet, chaque terroir breton a façonné son propre style, avec des pas, des accents et une énergie particulière. Ainsi, danser une gavotte de montagne ou une gavotte fisel n’offre pas la même expérience. Pourtant, toutes gardent une base commune : la ronde, le rythme ternaire et le lien entre les danseurs.

La plus connue reste la gavotte de montagne, issue du centre de la Bretagne, notamment des Montagnes Noires. Son pas rebondissant, souvent énergique, exprime la vitalité de ces terres. Elle est fréquemment associée au bourg de Poullaouen, considéré comme son épicentre.

La gavotte fisel, originaire du pays Fisel autour de Rostrenen / Rostrenn, est réputée pour sa difficulté technique. Son pas en « ciseaux », élégant et exigeant, attire chaque année de nombreux danseurs lors de concours spécialisés. De plus, elle a gagné une forte notoriété grâce à son style aérien et rapide.

Dans le pays de l’Aven, la gavotte adopte un pas plus souple, glissé et étiré, contrastant avec l’énergie bondissante d’autres variantes. Quant au Kost ar c’hoad, littéralement « côte du bois », il se danse avec des appuis croisés qui lui donnent un caractère singulier.

Il existe encore d’autres formes locales : gavotte de Lanniliz, gavotte d’An Uhelgoad, gavotte de Brasparzh ou encore laridé-gavotte, chacune ajoutant une nuance au patrimoine. Ainsi, la gavotte apparaît comme une mosaïque de styles, reflétant la richesse et la diversité culturelle de toute la Bretagne.

La structure et le pas de la gavotte

La gavotte se reconnaît immédiatement par sa structure en suite de trois temps. Traditionnellement, on commence par le ton simpl, suivi du bal, puis du ton doubl. Cette progression rythme la danse et crée une montée d’énergie. Chaque étape prépare la suivante, jusqu’à l’apogée collective qui entraîne toute la ronde.

Le pas de gavotte repose sur une mesure de huit temps. Il alterne appuis et légers déplacements, avec des variantes selon les terroirs. Dans la gavotte de montagne, le pas se veut plus rebondi, alors que dans la gavotte d’Aven il s’allonge davantage. Quant à la gavotte fisel, elle demande une précision extrême et une coordination rigoureuse.

Par ailleurs, le placement des bras et le lien entre danseurs jouent un rôle essentiel. Tenus côte à côte, les participants forment une chaîne, où chaque mouvement dépend du groupe. Ainsi, la gavotte n’est jamais une performance individuelle : elle incarne la force de la communauté.

Cette structure simple en apparence ouvre pourtant la porte à une infinité de nuances, qui donnent à chaque gavotte sa personnalité unique.

La musique de la gavotte

Impossible d’imaginer une gavotte sans sa musique.

Depuis des siècles, la danse s’accompagne du kan ha diskan, ce chant alterné typiquement breton. Un chanteur mène la voix, puis un second reprend immédiatement la fin du vers, créant une continuité rythmique. Ainsi, aucun silence ne vient interrompre la danse : la chaîne de chanteurs et danseurs bat au même tempo.

Outre le chant, les instruments traditionnels occupent une place centrale. Le couple biniou-bombarde reste l’accompagnement emblématique, capable de porter une salle entière. Plus tard, l’accordéon diatonique, la clarinette ou le violon ont enrichi le répertoire, chacun apportant une couleur différente. Aujourd’hui encore, de nombreux groupes adaptent la gavotte avec guitare, basse ou même batterie, prouvant que cette tradition reste vivante.

La musique de la gavotte n’a donc rien de figé. Elle conserve son rôle premier : soutenir la ronde, donner le souffle aux danseurs, maintenir l’énergie collective. Par ailleurs, elle met en valeur les particularités locales, car chaque terroir possède ses airs et ses mélodies spécifiques. Ainsi, la gavotte se vit autant par le corps que par l’oreille.

Le fest-noz et la transmission culturelle

La gavotte occupe une place essentielle dans le fest-noz, ces soirées de danse bretonne inscrites au patrimoine immatériel de l’Unesco. Dans ces moments festifs, la gavotte réunit des générations entières, des débutants timides aux danseurs aguerris. Par ailleurs, le fest-noz assure la continuité de la tradition : il transmet les pas, les chants et l’énergie collective.

Au fil des décennies, les associations, les sonneurs et les chanteurs ont contribué à garder cette danse vivante. Aujourd’hui, chaque week-end en Bretagne, des milliers de personnes se retrouvent pour danser la gavotte dans une ambiance conviviale. Ainsi, la tradition n’appartient pas au passé, mais au présent d’une culture en mouvement.

Grâce au fest-noz, la gavotte n’est pas seulement préservée : elle se renouvelle et séduit chaque année de nouveaux passionnés, en Bretagne comme ailleurs.

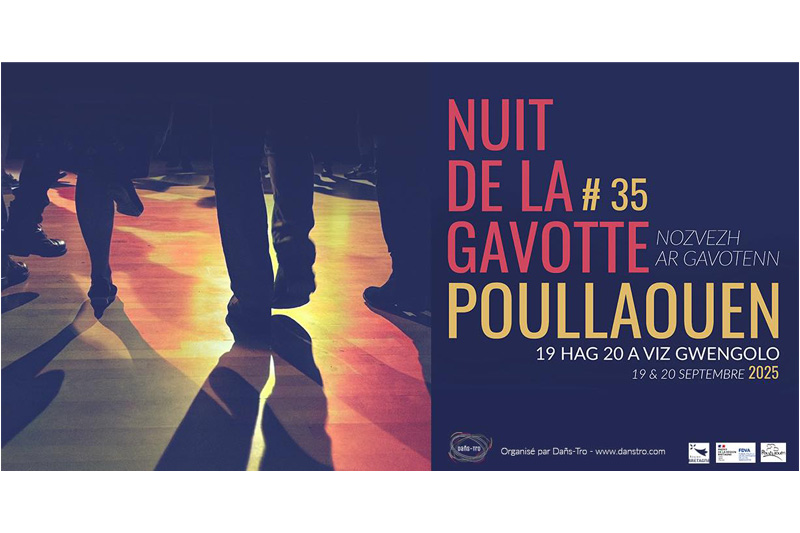

La Nuit de la Gavotte de Poullaouen 2025

Chaque année, en fin d’été, Poullaouen devient la capitale mondiale de la gavotte.

Cette année 2025, ce seront les 19 et 20 Septembre.

La célèbre Nuit de la Gavotte rassemble alors plusieurs milliers de danseurs venus de toute la Bretagne, et parfois de plus loin. Cet événement constitue un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de danse bretonne.

La soirée débute généralement par un grand fest-noz, animé par des sonneurs et chanteurs de renom. Les chaînes s’allongent, les pas résonnent, et la magie de la gavotte opère immédiatement. Par ailleurs, la Nuit de la Gavotte ne se limite pas à la danse. On y retrouve aussi des stages d’initiation, des concerts, des rencontres, et bien sûr des moments conviviaux autour des produits locaux.

Chaque édition apporte son lot de nouveautés, tout en respectant la tradition. L’affiche officielle, différente chaque année, annonce la fête et attire les curieux comme les habitués. Ainsi, la Nuit de la Gavotte reste un pilier de la vie culturelle bretonne, célébrant à la fois l’histoire, la transmission et la vitalité d’une danse unique.

La gavotte n’est pas seulement une danse.

Elle est une mémoire, une énergie et une identité partagée par tout un peuple. Chaque ronde raconte une histoire, chaque pas relie les générations. Par ailleurs, cette danse bretonne démontre que les traditions peuvent rester vivantes lorsqu’elles se réinventent sans trahir leurs racines.

Qu’elle soit dansée en montagne, en pays Fisel ou lors d’un fest-noz de village, la gavotte continue d’unir les Bretons et leurs amis. La Nuit de la Gavotte de Poullaouen en est l’illustration la plus éclatante. Chaque année, cet événement attire des foules qui viennent partager la même ferveur.

Ainsi, la gavotte s’impose comme un symbole fort de la Bretagne.

Elle invite à rejoindre la danse, la transe, à sentir la puissance du collectif et à transmettre ce patrimoine vivant.

Une tradition ancienne, mais toujours tournée vers l’avenir.

1 commentaire

Gavotte : du provençal gavoto, dérivé de Gavot, habitant de la partie montagneuse de la Provence, peut-être d’origine gauloise (gaba : gorge, goître)