Sommaire

Nos ancêtres les Gaulois ? Le grand mensonge français vu depuis la Bretagne

« Nos ancêtres les Gaulois » : nous avons déjà abordé ce sujet de manière personnelle dans un précédent article. Ici, nous proposons une analyse complète et sourcée.

Tout le monde a entendu cette phrase : « Nos ancêtres les Gaulois ».

Elle a résonné dans les salles de classe, dans les manuels, dans les discours politiques, et même dans les colonies françaises. Elle est devenue un slogan, un repère collectif, une certitude supposée indiscutable. Mais derrière son apparente évidence, cette formule cache un paradoxe.

Car les peuples de l’Antiquité n’ont jamais employé ce mot. Ils ne se sont jamais définis comme « gaulois ».

Ce slogan est né beaucoup plus tard, pour des raisons idéologiques. Il a été repris, amplifié, répété jusqu’à devenir un pilier du roman national français. En Bretagne, il a servi à recouvrir une identité beaucoup plus ancienne et différente : celle des Celtes armoricains. Pour les Bretons, cette formule n’est donc pas un héritage, mais une négation.

Dans ce long article, nous allons remonter aux origines du mythe. Nous verrons comment il a été inventé, par qui, et dans quel but. Nous montrerons aussi pourquoi il est faux, et ce qu’il a coûté à la mémoire des Bretons. Car comprendre cette supercherie, c’est aussi renouer avec une Histoire vivante, riche, et bien plus fidèle à la réalité.

« Nos ancêtres les Gaulois » : une formule politique, pas une vérité

Une invention tardive

Dans l’Antiquité, jamais le mot « gaulois » n’a existé. Les Romains parlaient de Gallia pour désigner une région immense, allant des Pyrénées au Rhin et de l’Atlantique aux Alpes. Ses habitants étaient appelés les Galli. Les auteurs grecs, bien avant, avaient parlé des Keltoi. Mais nul n’avait jamais utilisé l’expression « Gaulois ».

Le mot français vient bien plus tard. Il provient du vieux germanique walha, qui désignait « l’étranger » ou « le Celte ». De ce mot naîtront « Welsh » (au Pays de Galles), « Wallons » (en Belgique), « Welsch » (en Alsace). La France médiévale et renaissante en a tiré « Gaule », puis « gaulois ». Autrement dit, ce mot est une invention linguistique tardive, sans lien direct avec l’identité vécue des peuples antiques.

Saviez-vous que contrairement à la plupart des pays d’Europe, les recherches d’origine ethnique par la génétique sont interdites en France.

Pour quelle raison ?

Pour que vous ne sachiez pas d’où vous venez et continuiez à croire au « roman national » : nos ancêtres les Gaulois !

La récupération politique

Au XIXe siècle, la France traverse une période difficile. Elle sort de la Révolution et de l’Empire, elle affronte les guerres contre l’Allemagne, elle voit ses frontières évoluer. Ses élites veulent forger une identité nationale solide. Elles se tournent alors vers l’Antiquité pour y puiser une origine prestigieuse.

On décide que la France descend des « Gaulois ». Peu importe que ce soit faux. L’important est de donner à chaque citoyen, qu’il soit Breton, Alsacien ou Provençal, une filiation commune. C’est à ce moment que la formule « nos ancêtres les Gaulois » prend son envol. Elle n’est pas une vérité archéologique, mais une arme idéologique.

L’école républicaine : fabriquer des Français

Les manuels scolaires

Dès la fin du XIXe siècle, les manuels scolaires deviennent l’outil principal de propagande et de diffusion du mythe.

Ernest Lavisse, historien officiel de la République, écrit des livres d’histoire destinés aux écoles primaires.

On y lit cette phrase célèbre : « Enfants, vous devez aimer la France, parce que la nature l’a faite belle et parce que l’histoire l’a faite grande. Nos ancêtres les Gaulois vivaient dans des huttes et portaient de longues moustaches ».

Ces phrases, apprises par cœur, marquent durablement des générations entières. L’Histoire se réduit à une image simple, caricaturale, mais efficace. Tous les enfants de France, de Bretagne ou d’Alsace, voire de Dakar, entendent le même récit. Ils apprennent que leurs ancêtres sont les mêmes. Peu importe que leurs racines soient différentes : l’école impose une vérité officielle.

Une histoire uniforme

Le but est clair : gommer les différences « régionales » des peuples et nations composant l’Hexagone.

Les Bretons n’ont pas d’Histoire propre à transmettre.

Les Alsaciens doivent oublier leur germanité. Les Basques ou les Corses n’ont pas leur mot à dire. Tous doivent se fondre dans une histoire unique, auto-proclamée « nationale », centrée sur Paris et les institutions républicaines.

Cette méthode est brutale, mais efficace. Elle forge un sentiment d’unité au prix d’un effacement. Elle transforme l’Histoire en instrument politique.

L’usage colonial

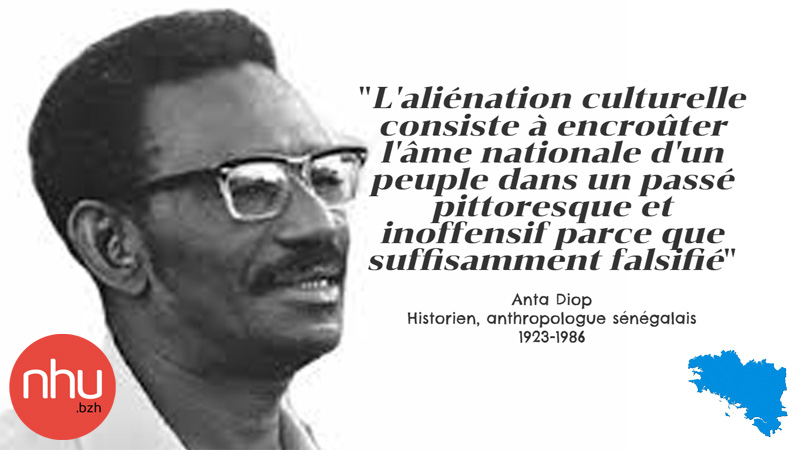

La formule n’est pas seulement enseignée en métropole. Elle l’est aussi dans les colonies extérieures. À Dakar, à Alger, à Hanoï, on répète aux enfants : « Nos ancêtres les Gaulois ». Le message est clair : même les colonisés doivent se reconnaître dans le récit franco-français.

Gergovie, Alésia, Vercingétorix et autres « gauloiseries ».

L’école coloniale impose donc une double fiction.

Aux Bretons, elle dit : oubliez vos Celtes armoricains. Aux Africains, elle dit : vos ancêtres sont les Gaulois. Cette absurdité illustre la fonction réelle de la formule : fabriquer de l’uniformité, effacer les différences, imposer l’autorité de Paris.

Le rôle de la culture populaire

Astérix et la légende gauloise

Dans les années 1960, Goscinny et Uderzo créent Astérix le Gaulois. Le succès est immédiat. La bande dessinée devient un phénomène culturel mondial. On y retrouve tous les clichés : les moustaches, les casques ailés, les banquets au sanglier. L’humour est brillant, la critique sociale est réelle, mais l’effet sur la mémoire collective est immense.

Entre humour et vérité !

Astérix donne chair au mythe. Il rend sympathique et familier ce que l’école a imposé. Chaque enfant, en France comme à l’étranger, identifie la France à ce village irréductible. La légende gauloise devient une culture partagée, renforçant encore le réflexe national.

Un cliché toujours vivant

Aujourd’hui encore, on parle de « Gaulois » pour désigner une supposée identité française. Certains responsables politiques l’utilisent pour flatter un électorat. Des publicités l’emploient pour vendre des produits. La presse y a recours comme métaphore. Le mot est partout.

Mais derrière le sourire d’Astérix et le folklore, il y a une illusion. Car en Bretagne, nos ancêtres n’étaient pas des Gaulois. Ils étaient des Celtes armoricains. Et cette différence change tout.

En Bretagne : une histoire celte, pas gauloise

L’Armorique à l’âge du Fer

À partir de –800, l’Armorique entre de plein pied dans l’âge du Fer. Les fouilles archéologiques sont sans appel : on retrouve des fibules caractéristiques, des armes en fer forgé, des dépôts rituels et des tumulus qui attestent d’une société hiérarchisée et insérée dans les réseaux d’échanges européens. Les découvertes de Quimper, de Paule (Côtes-d’Armor), ou encore du site de Mané-er-Hroëck dans le Morbihan montrent la richesse et la diversité de cette culture.

Ces éléments prouvent l’appartenance de l’Armorique au monde celtique européen, aux côtés de la Gaule centrale, de la Grande-Bretagne insulaire, et même de régions plus lointaines comme la Bohême ou l’Irlande. Les influences de la culture de Hallstatt puis de La Tène traversent toute l’Europe et atteignent directement la péninsule armoricaine.

Les peuples armoricains

Loin d’être une entité homogène, l’Armorique abritait une mosaïque de peuples, chacun ayant son territoire, ses élites, ses sanctuaires et ses ports :

- Les Vénètes, installés autour du golfe du Morbihan, dominaient les mers. César raconte dans sa Guerre des Gaules la puissance de leur flotte, capable de rivaliser avec les navires romains. Leur défaite en –56 contre l’armée romaine marque un tournant.

- Les Namnètes, établis autour de l’estuaire de la Loire, contrôlaient une zone stratégique entre Armorique et Gaule centrale. Leur capitale était probablement Condevicnum (l’actuelle Nantes / Naoned).

- Les Osismes, maîtres de l’extrême-ouest, occupaient le Finistère. Leur nom, qui signifie « ceux du bout du monde », reflète leur position géographique.

- Les Redones, centrés autour de Condate (Rennes / Roazhon), formaient un peuple puissant et structuré.

- Les Coriosolites, situés entre Saint Malo / Sant Maloù et Saint Brieuc / Sant Brieg, participaient aux grands réseaux commerciaux, en particulier l’étain et le sel.

Chaque peuple possédait son organisation politique, ses rites religieux et ses traditions guerrières.

Pas des « Gaulois » mais des Celtes armoricains

Ces peuples ne se sont jamais appelés « Gaulois ». Pour eux, l’identité était d’abord locale et tribale : être Vénète ou Osisme. En effet, pour les Romains, tous ces peuples étaient des Galli. Pour les Grecs, ce monde faisait partie de celui des Keltoi. Mais le mot « gaulois » n’existait pas encore.

Dire que « nos ancêtres les Gaulois » étaient en Bretagne, c’est donc une erreur. A moins que ce ne soit une volonté de désinformation.

Les Bretons antiques étaient des Celtes armoricains, enracinés dans leur propre histoire et leurs propres structures.

Avant les migrations bretonnes : qui étaient les Vénètes et les Namnètes ?

Une Armorique déjà celte

À partir du IIIᵉ siècle après J.-C., des migrations venues de l’île de Bretagne apportent de nouvelles populations : ce sont les futurs Bretons, qui donneront son nom au pays. Mais ces arrivées ne se produisent pas dans un vide culturel. Les nouveaux venus s’installent dans une terre déjà profondément celtique depuis près d’un millénaire.

Les Vénètes, les Namnètes, les Osismes et leurs voisins étaient déjà des Celtes, intégrés dans les réseaux culturels, linguistiques et religieux de l’Europe celtique. Leur identité était ancienne et solide.

Une identité politique et religieuse

Avant les migrations, ces peuples se définissaient par leur appartenance à une cité (civitas). Ils rendaient un culte aux divinités celtiques : Teutatès, Belenos, Lug. Ils pratiquaient des rituels dans des sanctuaires comme ceux retrouvés à Corseul (ancien chef-lieu des Coriosolites) ou à Rennes / Roazhon. Leur monde était celtique, et il n’avait rien de « gaulois » au sens français du terme.

Ni Bretons, ni Gaulois

Il faut donc être clair. Avant le IIIᵉ siècle, les habitants de l’Armorique n’étaient pas des « Bretons » (ce mot désignera les migrants insulaires venus plus tard). Mais ils n’étaient pas davantage des « Gaulois » : ce mot n’existait pas encore. Ils étaient des Celtes armoricains, membres d’une civilisation plus large, mais avec leur propre identité.

Alors, pourquoi continue-t-on à parler de « Gaulois » ?

L’héritage romain

Quand César écrit la Guerre des Gaules, il parle de Gallia et des Galli. Pour lui, ce sont les peuples qu’il affronte. Mais il n’emploie pas « Gaulois » : ce mot est une traduction française beaucoup plus tardive. Les Romains classaient tous les peuples celtiques de l’ouest européen dans cette catégorie, sans tenir compte des différences régionales.

L’héritage médiéval et renaissant

Au Moyen Âge, les chroniqueurs français cherchent une origine glorieuse à leur royaume. Ils reprennent l’idée de la « Gaule » et la popularisent. À la Renaissance, les humanistes, comme Ronsard ou d’autres érudits, emploient le mot « Gaulois » pour désigner les anciens habitants du pays. Ils veulent donner une profondeur historique à la France. Le mot se stabilise alors dans la langue française.

L’héritage républicain et scolaire

La IIIᵉ République va donner à ce mot une puissance sans égale. Elle l’impose dans les manuels, dans les leçons, dans les discours politiques. « Nos ancêtres les Gaulois » devient une vérité d’État. Peu importe que ce soit faux : l’école répète, et la mémoire collective s’imprègne.

L’héritage culturel moderne

Enfin, la culture populaire moderne – BD, cinéma, publicité – continue à entretenir ce réflexe. Le mot « Gaulois » est devenu une métaphore. On l’emploie pour désigner une supposée identité française, rebelle et moustachue, qui fait sourire mais qui masque la réalité.

Les dégâts du mythe en Bretagne

Une identité niée

En imposant le récit des « Gaulois », l’école républicaine a nié l’histoire spécifique des Bretons. L’Armorique celte a été effacée derrière une fiction utile à Paris. Dire à un enfant breton que ses ancêtres étaient « gaulois » revient à lui ôter une partie de sa mémoire. Cela installe l’idée que sa vraie identité nationale n’a pas de valeur, qu’elle doit se fondre dans un tout uniforme.

Une fracture mémorielle

Ce récit autoritaire a créé une fracture profonde. D’un côté, une mémoire familiale, orale, enracinée dans la langue bretonne, dans les traditions, dans les toponymes celtiques. De l’autre, une mémoire imposée par l’école, étrangère à la réalité locale. Cette fracture nourrit encore aujourd’hui un malaise. Beaucoup de Bretons ont grandi avec deux histoires contradictoires : celle de leurs familles et de leur pays, et celle des manuels scolaires imposés par un pouvoir central étranger.

Un effacement au profit de Paris

Ce mythe a aussi servi à renforcer la centralisation. En réduisant tous les peuples antiques à des « Gaulois », on efface les spécificités régionales. On intègre de force la Bretagne, la Corse, le Pays basque, l’Alsace dans une même histoire, pilotée depuis Paris. Le roman national gomme les différences pour mieux imposer une unité factice.

Rétablir les faits : parler de Celtes, pas de Gaulois

Employer les bons mots

Si l’on veut être précis, il faut employer les bons termes :

- Celtes d’Armorique pour parler des peuples de Bretagne avant la conquête romaine.

- Peuples armoricains pour désigner les Vénètes, Namnètes, Osismes, Redones et Coriosolites.

- Langue celtique continentale pour ce que les linguistes appellent aujourd’hui le « gaulois ».

Le mot « Gaulois » peut être toléré pour désigner un ensemble dans le cadre romain, mais jamais comme identité vécue.

La vérité change le regard

Parler de Celtes armoricains, ce n’est pas un détail technique. Cela change notre manière de voir. Et permet de rendre aux Bretons leur place dans le vaste monde celtique européen, aux côtés des Irlandais, des Gallois, des Écossais ou des Cornouaillais. Cela redonne une cohérence historique à la Bretagne, qui se retrouve au cœur d’un réseau culturel immense.

Sortir de l’illusion scolaire franco-française

L’école a entretenu l’illusion pendant plus d’un siècle. Mais aujourd’hui, nous avons les outils pour rétablir les faits. L’archéologie, la linguistique et l’Histoire comparée montrent clairement que les Bretons antiques étaient des Celtes, pas des Gaulois. Corriger cette erreur, c’est une exigence de vérité.

- Quand parle-t-on de Celtes en Armorique ?

Dès le premier âge du Fer, vers –800. Les auteurs grecs, comme Hérodote, évoquent les « Keltoi » au Ve siècle avant notre ère. - Quand apparaît le mot « Gaulois » ?

Les Romains disaient Galli et Gallia. Le mot français « gaulois » est médiéval, formé à partir du germanique walha. Les humanistes de la Renaissance l’ont popularisé, et la République en a fait un slogan. - Avant les migrations bretonnes (IIIe–VIe siècle)

Les Vénètes, Namnètes, Osismes, Redones et Coriosolites étaient des Celtes armoricains. Ni « gaulois » (mot inexistant), ni « Bretons » au sens médiéval.

La Bretagne et la mémoire blessée

Un récit imposé

Le mythe des Gaulois illustre la manière dont la France a imposé un récit national unique. Il montre comment Paris a décidé pour tous. Les Bretons n’ont pas eu le choix de leur Histoire officielle. On leur a raconté une histoire étrangère.

Une mémoire amputée

Cette manipulation a amputé la mémoire bretonne. Elle a coupé les Bretons de leurs véritables ancêtres. Puis leur a laissé croire que la Bretagne était seulement un fragment de la Gaule, alors qu’elle avait une trajectoire propre. Elle a réduit une identité riche à une caricature.

Retrouver ses véritables racines

Aujourd’hui, rétablir la vérité historique, c’est retrouver une dignité. C’est reconnecter la Bretagne à son passé celtique. C’est comprendre que nos ancêtres furent d’abord des Celtes armoricains, inscrits dans une histoire européenne large. Cette prise de conscience est libératrice. Elle permet de sortir de la tutelle d’un récit fabriqué ailleurs.

« Nos ancêtres les Gaulois » : sortir du mensonge utile

« Nos ancêtres les Gaulois » n’est pas une vérité. C’est un slogan. Un outil de propagande inventé au XIXᵉ siècle pour unifier artificiellement les habitants si différents de l’Hexagone en construction. En Bretagne, ce slogan ne dit rien de notre Histoire nationale réelle.

Nos ancêtres n’étaient pas des Gaulois. Ils étaient des Celtes armoricains.

Rappeler cette vérité, ce n’est pas jouer sur les mots.

Bien au contraire. C’est réparer une mémoire abîmée, sortir d’une fiction imposée. C’est retrouver la cohérence de notre identité. Et c’est redonner à la Bretagne la place qui lui revient dans l’Histoire européenne : celle d’un peuple celte, avec ses racines, sa langue et sa dignité.

Illustration générée par ChatGPT5 pour NHU Bretagne

2 commentaires

Parmi les peuples armoricains, il y a aussi les Baïocasses et les Unelles (du côté du Cotentin).

Si l’on regarde une carte de l’Atlas géographique de Bretagne 1986 à l’antiquité Roger Hervé et Yann Poupinot , entre Seine et Loire c’est là que se situent les peuples celtiques de L’Armorique , Unelli ( Cotentin ) , Lexovis ( Lisieux , Diablinthes (Perche ) , Menapis et Morins en Belgique , Cenomans ( Le Mans ) , Abricantes ST Lo , Vire , Alençon , Calètes ( Le Havre ) , Andegavis (Angers, Cholet ) Eburovices ( Evreux ) …. Ceux là constituaient la confédération armoricaine avant l’arrivée de César ….

C’est attesté par Léon Fleuriot « Des origines de la Bretagne » .

Fleuriot nous dit également que la Manche était un lien commercial maritime majeure entre La Bretagne insulaire et les côtes de la Gaule continentale . Les Parisis étaient issus d’un tribu bretonne du Nord Est de la Bretagne insulaire , installés sur les bords de la Seine Mantes …. le plateau de Trappes : Montigny le Bretoneux , Voisin le Bretoneux , Maurepas , Plaisir , Rambouillet , Elancourt …dès le 5 ème siècle …