Sommaire

Migrations des Bretons : fin de l’Armorique

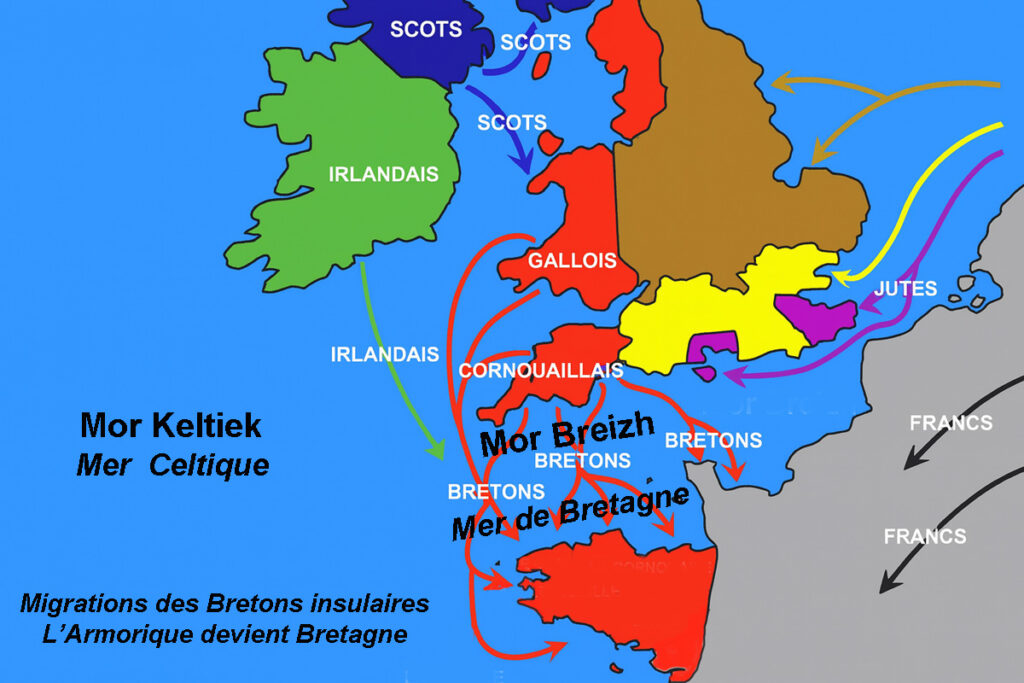

À la fin de l’Empire romain, l’Armorique n’est plus qu’une province épuisée. Les structures romaines s’effondrent, l’insécurité grandit, les invasions se multiplient. C’est alors qu’une énergie nouvelle surgit de la mer. En deux siècles, entre 100 000 et 200 000 Bretons insulaires traversent la Mor Breizh pour s’établir en Armorique. Elles vont bouleverser le pays, transformer sa langue, son organisation et son identité.

L’Armorique disparaît, la Bretagne naît.

Le contexte européen : la fin d’un monde

Au IVe siècle, l’Empire romain chancelle. Les légions quittent les provinces lointaines. Les Francs, les Wisigoths, les Vandales et d’autres peuples germaniques s’installent en Gaule. L’autorité romaine se délite partout. L’Armorique, périphérique, est laissée à elle-même.

De l’autre côté de la Mor Breizh / Manche, la situation est dramatique. La Bretagne insulaire, romanisée elle aussi, perd sa protection militaire. Les Saxons, les Angles et les Jutes progressent inexorablement vers l’ouest. Les Bretons insulaires des actuelles Cornouailles, Devon et Pays de Galles sont acculés. Pour eux, l’Armorique devient une terre de refuge. Les migrations commencent, d’abord par petits groupes, puis en vagues plus importantes.

L’ampleur des migrations des Bretons

Les historiens estiment qu’environ 100 000 à 200 000 personnes franchissent le bras de mer, véritable trait d’union, entre la fin du IVe et le VIIe siècle.

Dans ce « dark age » mal documenté, ces mêmes historiens pensent que la population armoricaine devait se situer alors entre 100 000 et 300 000 habitants. Rarement une migration aura donc autant pesé sur l’avenir d’un pays.

Ces migrants ne sont pas des envahisseurs, mais des familles, des communautés entières avec leurs outils, leurs bétails, leurs prêtres et leurs chefs. Ils apportent avec eux une énergie vitale.

La mer est leur lien. Pour ces marins aguerris, la traversée de la Manche n’est pas une frontière, mais un pont. Elle relie deux rives promises à fusionner. Ces migrations ne sont pas un simple épisode, elles sont le socle même de la Bretagne d’aujourd’hui. Le miracle de l’identité bretonne se forge à cette période-là.

Une migration guidée par les élites religieuses

Au cœur de ce mouvement, les moines jouent un rôle décisif. Saint Pol Aurélien, Saint Tugdual, Saint Brieuc, Saint Samson, Saint Malo, Saint Gildas … traversent la mer et organisent de véritables colonies religieuses. Ils fondent des monastères et encadrent les communautés.

Ils introduisent une organisation nouvelle : les plou (paroisses primitives), les lan (lieux monastiques), les trev (hameaux). Ces structures sont encore visibles dans la toponymie actuelle. Les migrations ne se limitent donc pas à un transfert de population, elles sont aussi un projet collectif de survie guidé par la foi et la culture.

C’est aussi l’époque de la fondation des évêchés. Léon, Tréguier, Saint-Pol-de-Léon, Quimper, Vannes, Dol, Rennes, Nantes… La carte religieuse de la Bretagne actuelle naît au VIe siècle. Ces diocèses structurent toujours notre pays aujourd’hui, plus de quinze siècles plus tard. On voit ces neuf évêchés sur notre drapeau national, le Gwenn ha Du aux neuf bandes, une par évêché. On voit aussi cette structuration fondamentale dans nos broioù, nos pays.

Ces pays seront également structurés par la suite par les pays de danses : Melenig, Glazig, Plinn, Fisel, Kost ar C’hoat…

Les rois et les chefs de la Bretagne naissante

De nouveaux royaumes émergent. La Domnonée, fondée dans le nord, voit régner le roi Judicaël, figure d’union et de sagesse. En Cornouaille, c’est le légendaire Gradlon, lié à la mythique ville d’Ys, qui incarne l’autorité. Plus au centre, dans le Kreiz Breizh, domine l’énigmatique Conomor, chef redouté et redoutable. Dans le Vannetais, le roi Waroc’h impose sa puissance. Un peu plus tard, au IXe siècle, le chef Morvan Lez Breizh résiste farouchement aux Francs.

Ces figures incarnent une Bretagne plurielle mais puissante. Chaque royaume garde son autonomie, mais tous partagent la même identité. Les migrations de Bretons ont donné naissance à une mosaïque de principautés solidaires face à l’extérieur.

Les Tiern et Machtiern : une autorité originale et unique dans sa définition

À côté des rois, la Bretagne se distingue par un système d’autorité unique. Les Tiern sont des seigneurs locaux, chefs de clan ou de territoire. Les Machtiern, eux, sont les chefs de paroisse ou de communauté, véritables relais du pouvoir au plus près du peuple.

Un exemple célèbre est Jarnithin de Redon, machtiern du VIe siècle, dont les actes montrent l’importance politique. Ces structures rappellent que la Bretagne n’est pas une monarchie absolue. Le pouvoir est diffus, partagé entre de multiples acteurs.

Ici, l’autorité ne descend pas d’un roi ou d’un empereur. Elle naît des communautés locales, des paysans, des marins, des artisans et des religieux. Les migrations ont renforcé ce modèle, en l’installant durablement dans notre civilisation.

Un modèle civilisationnel breton

C’est à ce moment précis que se forge le modèle breton. La société naît du peuple lui-même : paysans cultivant la terre, marins pêcheurs et transporteurs sillonnant la mer, artisans créant les outils, religieux encadrant et inspirant, chefs locaux garantissant la sécurité.

Contrairement aux Francs, où tout part du roi et de Dieu, en Bretagne la société s’organise par l’initiative du peuple. C’est un subtil équilibre, une construction collective. Cette différence explique deux mentalités irrémédiablement inconciliables : d’un côté, une France pyramidale et prédatrice, entre colonialisme viscéral, centralisme maladif et jacobinisme incurable ; de l’autre, une Bretagne communautaire et enracinée, solidement construite sur la trame dense de nos clans paroissiaux.

Les migrations des Bretons ne sont pas seulement une affaire de chiffres. Elles sont l’acte de naissance d’une civilisation originale, parfaitement vivante aujourd’hui. Et impénétrable pour les étrangers prédateurs.

De l’Armorique à la Bretagne

À partir du VIe siècle, l’Armorique est donc devenue Breizh, la Bretagne. Les broioù (bro au pluriel, pour « pays » en langue française) apparaissent, ancrés dans le paysage : Bro Leon, Bro Gerne, Bro Gwened, Bro Roazhon, Bro Dreger, Bro Naoned, Bro Sant Malou, Bro Sant Brieg, Bro Zol… Ces broioù structurent encore la Bretagne du XXIe siècle.

Ce sont les neuf bandes du drapeau national breton, le Gwenn ha Du.

La langue bretonne supplante le latin populaire et le gaulois résiduel. Les liens avec le gallois et le cornique montrent la profondeur des racines insulaires. La Bretagne se définit désormais par sa différence avec la Gaule franque et par sa fidélité à ses origines.

L’énergie des Bretons a refondé un pays. Ce n’est plus une province fatiguée de l’Empire, mais une terre nouvelle, forte, farouchement indépendante.

Entre le IVe et le VIIe siècle, l’Armorique a changé de visage. Le choc démographique et culturel qu’elle a connu a transformé ce pays en profondeur. Sous l’impulsion du peuple breton, des saints, des rois, des Tiern et des Machtiern, une société originale est née.

Ce 14e épisode est une charnière

L’Armorique romaine s’efface, la Bretagne surgit. Une Bretagne forte, inventive, fière, résistante. Un pays construit par son peuple, et non imposée par un roi étranger. Une Bretagne qui, déjà, se distingue radicalement de l’empire des Francs, voisins hostiles.

Nous en sommes les héritiers. Car l’identité bretonne, fondée sur la mer, la terre, la foi et la liberté d’un peuple, s’est forgée à cette époque. Et elle continue de conditionner notre quotidien, nos valeurs et notre différence.

Migrations des Bretons insulaires : Photo header de Olivier Caillebot / Breizh Odyssée

Retrouvez les treize précédents épisodes de L’Histoire de Bretagne écrite par des Bretons libres

10 commentaires

Quelques inexactitudes, hélas prévisibles.

-les migrations des brittons ont concerné ce que l’on nomme, aujourd’hui, la basse Bretagne, et non

l’Armorique dans sa globalité.

-l’évêché de Nantes

-a probablement été créé au IIIème siècle (Saint Clair)

-est attesté dès la fin du IVème siècle (Saint Similien)

C’était un évêché latin, de formation antique

Nantes et Rennes ne deviennent bretons qu’en 845.

Auparavant, le littoral guérandais était rattaché au pays vannetais.

On parlait breton du côté de Blain, alors que la contrée appartenait à l’empire carolingien.

Où sont les sources ?

Bonjour Mael,

• Charles-Edwards, T. M. – Wales and the Britons 350–1064 (Oxford University Press, 2013)

• Snyder, Christopher A. – The Britons (Wiley-Blackwell, 2003)

• Koch, John T. (dir.) – Celtic Culture: A Historical Encyclopedia (2006)

Si besoin d’autre chose, n’hésitez pas. Trugarez

Une fois de plus, dans le domaine complexe et évolutif de l’Histoire il est nécessaire de sourcer ses affirmations de manière très précise ( référence avec un asterix par exemple ou un nombre)..Sans cette manière de faire, une vulgarisation extrêmement synthétique ne peut être crédible voire parfois apparaître comme fantasmée.

Il est intéressant de noter que l’immigration bretonne a concerné à une époque antérieure au V ème siècle l’ensemble de la côte nord de la Gaule comme l’atteste la toponymie. Le travail de L Fleuriot date un peu mais est très précis sur ce sujet.

D’autre part, le sud de notre pays, estuaire de la Loire, pays Nantais et sud Loire est fortement concerné selon certains auteurs.

L’IA confond la Bretagne « initiale » à sept évêchés et la Bretagne « historique » à neuf.

Les « Marches de Bretagne » désignaient à l’origine une région de l’Empire carolingien organisée face à la Bretagne.

Par la suite, ces mêmes Marches sont devenues une région de Bretagne face à la France.

L’IA ne voit pas ce changement de sens.

Ah, c’est donc breizhIA qui participe à la rédaction de cet article ? Je comprends mieux le pb de source (les chiffres avancés ne proviennent pas des 3 sources citées plus haut)

Je suis curieux de connaître l’algorithme qui conduit l’ia à écrire un article de propagande avec autant de contre vérité.

Bonjour Fredo. Nous avons suffisamment d’IN en Bretagne pour raconter notre Histoire nous-mêmes. Même, et surtout, si cela doit déranger (peut-être) votre « roman national français ». Le roman national, c’est la propagande des vainqueurs.