Sommaire

La Bretagne retrouve et célèbre son identité

Peu à peu, des femmes et des hommes se relèvent et retrouvent leur identité culturelle bretonne.. Ils refusent que leur culture devienne un souvenir. Refusent que la Bretagne se résume à une carte postale. Ils vont recréer, réinventer, et faire renaître un pays à travers l’art, la langue, la musique et la fierté.

Ce renouveau, né souvent dans la solitude, deviendra une véritable résurrection collective.

« Ce que la Révolution et la République avaient voulu exécuter, la Bretagne l’a ressuscité. »

L’esprit des Seiz Breur : créer pour exister

Au cœur de cette renaissance, un groupe d’artistes visionnaires ouvre la voie : les Seiz Breur, (« Les Sept Frères » en langue française). Nés dans les années 1920 autour de Jeanne Malivel et René-Yves Creston, ils veulent marier modernité et tradition, art et identité. Leur ambition est claire : donner à la Bretagne un style propre, audacieux et universel.

Les Seiz Breur s’inspirent du passé sans s’y enfermer. Ils redessinent le mobilier, les céramiques, les affiches, les tissus, les typographies. Leurs formes sont épurées, puissantes, et profondément bretonnes. Ils refusent le folklore figé pour inventer un art du présent.

Leur devise ? « Créer, c’est résister. »

Ces artistes ont compris que la survie d’un peuple passe par sa capacité à inventer sa beauté. En associant la langue, les symboles celtiques et la matière, ils redonnent à la Bretagne son âme visible. Leur œuvre irrigue tout le siècle : affiches de festivals, architecture, arts graphiques… jusque dans les créations numériques d’aujourd’hui.

Leur message reste d’une actualité brûlante :

« L’art breton n’est pas une nostalgie, c’est une promesse. »

Et comme le rappelait le poète Yann-Ber Kalloc’h :

« Apprenez-moi les mots qui réveillent un peuple … »

Ces mots et ces formes, lancés comme des fusées de détresse, éclairent un pays que l’on croyait à genoux. Ils rappellent que la Bretagne n’a jamais cessé d’être debout.

Le réveil des sons : musiques, chants et bagadoù

Puis vint le son.

Un tonnerre qui sort des vallées, traverse les villes, et réveille les mémoires. Ce tonnerre, c’est celui des bagadoù, les groupes de cornemuses, bombardes et percussions qui symbolisent la Bretagne nouvelle.

Erwan Ropars, c’était bien plus qu’un joueur de cornemuse : c’était un souffle, une présence, une manière d’habiter la Bretagne par la musique. Penn-soner légendaire du Bagad Kemper, il portait dans son caban bleu la fierté d’un peuple et le battement de ses veines. Sonneurs et danseurs savaient : quand Ropars levait la cornemuse, la lande s’ouvrait et la Bretagne se dressait. Il alliait la rigueur écossaise à la ferveur bretonne, élevant le bagad au rang d’art majeur, à la fois populaire et sacré. Fondateur du Bagad Kerne, maître respecté et passeur d’âme, Erwan Ropars restera à jamais la voix grave et vibrante d’une Bretagne debout, éternellement vivante dans le vent des cornemuses.

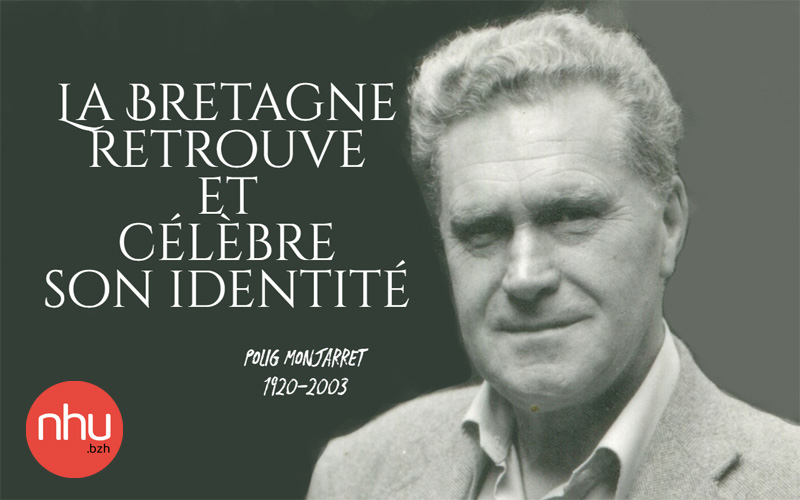

Leur fondateur, Polig Monjarret, enflamme les cœurs dès 1947 avec la création de Bodadeg ar Sonerion (BAS). Sous son impulsion, la musique bretonne devient un art vivant, collectif, et conquérant.

Les sonneurs, vêtus de noir et d’argent, défilent dans les rues, sur les places, sur les scènes du monde. La Bretagne se fait entendre.

Dans les festoù-noz renaissants, les pas des danseurs battent le sol comme autant de déclarations d’existence. Les cercles celtiques multiplient les créations. Les couples dansent bras dessus bras dessous, en rond, en farandole, en chaîne : la culture devient mouvement.

De Lorient / An Oriant à Kemper, de Paimpol / Pempoull à Carhaix / Karaez, la Bretagne se réinvente en scène ouverte.

Le Festival Interceltique, le Cornouaille, le Chant de Marin et les Vieilles Charrues sont autant d’autels modernes où la ferveur bretonne se célèbre à ciel ouvert.

Ces rassemblements ne sont pas de simples fêtes : ils sont les grandes messes d’un peuple qui se souvient et se projette à la fois.

Les associations Kenleur et Sonerion perpétuent aujourd’hui cette dynamique. Elles unissent les générations, les terroirs et les styles. La musique n’est plus seulement une mémoire, elle est un langage commun, un cri de joie et de résistance.

« Nous avons dansé pour survivre, et en dansant, nous avons gagné. »

Chaque couple, chaque bagad, chaque note prolonge le souffle de Polig Monjarret, de ceux qu’on appelait affectueusement les “Généraux des binious”. Grâce à eux, le peuple breton a retrouvé sa voix, puissante et indomptable.

A zo bet trec’h en e vrezel

E armeoù oa sonerien

Hag e dennou, toniou Breizh Izel

Le Général des binious a pris un autre bateau

Celui de Cork partira sans lui, désormais.

Le Général des binious était de ceux qui peuvent partir tranquilles.

Il ne laisse pas maison bâtie sur le sable !

Il ne laisse pas une symphonie que lui seul puisse achever !

Il ne laisse pas des orphelins de sa solitude.

Le Général des binious laisse

Des enfants qui grandissent !

Des familles de danseurs épanouis !

Des générations que les chants unissent !

Que serions-nous sans celui qui est parti dans cette petite barque de bois ?

Brilleraient-ils de fierté les yeux des sonneurs ?

Brilleraient-ils d’émoi les yeux de ceux qui les écoutent ?

A quelle musique serions-nous condamnés

Ou même… soumis ?

Noir le dessous des nuées confuses

Noirs les regards d’amour

Que le chagrin farde

Noires les baguettes frappant les tambours

Noire l’ébène des bombardes

Noires les poches des cornemuses

Et les cordons reliant

Le noir ivoire des bourdons

De Lokoal-Mendon

Voici son bateau qui passe

Voici son bateau parti

Là où les sonneurs

Par lui rassemblés

Ont leur paradis

Noirs les bleus chupenns de Kemper

Noire la claire laine des moutons de la Kerlen

Noires, aujourd’hui, les ailes du Moulin Vert

Noir le crin de pluie de Cap Caval

Noires les coiffes de la Kevrenn aux triomphes tristes des festivals

Noirs sur le Gwenn-ha-du les blancs évêchés

Voici son bateau qui passe

Voici son bateau parti

Là où les sonneurs

Jouent les mélodies

Qu’il a rassemblées

Aet eo an hini a garemp

En tu all da Iwerzhon

En tu all d’ar mor

War c’hlann Avallon

Davet an hini a gare

Poètes et bardes : la voix retrouvée

La renaissance culturelle bretonne a trouvé ses prophètes : Glenmor, Alan Stivell, Gilles Servat, Anjela Duval, Xavier Grall.

Chacun à sa manière a redonné à la Bretagne le langage du cœur et celui de la colère.Glenmor fut le premier à chanter haut et fort la Bretagne. Ses concerts, souvent interdits, résonnaient comme des messes païennes pour un peuple orphelin de lui-même. Il a donné aux Bretons la fierté de se nommer « Bretons ». Ses chansons, rugueuses, belles, lucides, ont ouvert la voie à toute une génération d’artistes libres.

Alan Stivell, le musicien qui fit renaître la harpe celtique et porta la Bretagne sur les scènes du monde. Ses albums mêlaient breton, gaélique, anglais et français, prouvant que l’identité n’est pas une prison, mais une ouverture. Avec lui, la musique bretonne est devenue universelle sans jamais renier sa terre.

Olympia 72 : la foudre et la ferveur.

La Symphonie celtique, l’Interceltique, la Suite armoricaine : autant de révolutions sonores qui ont rallumé le feu sacré.

Avec sa harpe comme une épée de lumière, Stivell a rendu à la Bretagne sa voix universelle.

Depuis, chaque note résonne comme une prière : Ni Hon Unan, pour toujours.

Gilles Servat, lui, donna à cette fierté une tendresse : celle d’un pays de travailleurs, d’amoureux et de rêveurs.

Anjela Duval, la paysanne-poétesse, écrivit les mots les plus purs de la Bretagne éternelle. Ses vers, simples et lumineux, disaient l’attachement à la terre, la douleur du temps, et la beauté d’un monde menacé.

Xavier Grall, poète mystique et flamboyant, fit de la Bretagne une prière debout.

« Un peuple sans poètes est un peuple sans souffle. »

Les mots et les mélodies ont ressuscité l’âme bretonne. La Bretagne n’est plus un silence. Elle parle, elle chante, elle crie.

(E koun Youenn Gwernig)

(Konzoù ha sonerezh savet gant Gilles Servat)

Kenavo Youenn Vras

Ken a vo hor c’hentañ c’hoarzh

Gant ma vi war an enezenn

A yin warnï

Pa vin marv

Aes’ka mar veañig

Evit labous sur s’chentañ

Hasket re a-hed an askell

O tont da selaou an Aonon

Hag ouz lakaat en urmen

Ur c’hoarzh en noz !

– Hag o kanañ : « Mallozh da dreñ !

Bloaz c’hoazh !

Mellor da dreñ !

Kenavo Youenn Vras

Ken a vo hor c’hentañ c’hoarzh

Gant ma vi war an enezenn

A yin warnï

Pa vin marv

Aes eo das anavezout

Roched glas he garzennoù

Ur voutailhad Paddy en da zorn

Hag ur c’hoarzh en noz !

– « Hag o kanañ kreiz al leinioù

Tap da sac’h ta, breur kozh, breur kozh ! »

Daies voael lestradur

Evit da gompañonioù beaj

Ar well pezh den gom livañ

Ar well pezh den gom vuun

Hag gane : « I go, I go ! »

Kenavo Youenn Vras 2

Aes eo anavezout

Da vag, lestrad ar Bed-all

Ne vo ket troadadennoù

Klevet hoazadennoù

Hag en holl vagadoù kanañ :

« D’ar red alay goueman ar Geled ! »

Kenavo Youenn Vras

Ken a vo hor c’hentañ c’hoarzh

Gant ma vi war an enezenn

A yin warnï

Pa vin marv

Traduction

Au revoir, Grand Youenn. À notre prochaine rigolade !

Pour que ni soir ni jour, là où j’irai quand je serai mort.

Facile ce petit breizh, pour un oiseau comme toi !

En vol, vers la Baie des Trépassés –

Un rire dans la nuit ! –

Le carillon de Confort-Mellars

Chants de corbeaux bleus, une bouteille de Paddy à la main,

« Prends donc ton sac vieux frère, vieux frère ! »

Difficile, l’embarquement, pour tes compagnons de voyage !

Le grand bateau se retourne quand monte dedans

Et qui chantait : « I go, I go »

Facile de reconnaître ton bateau dans la flotte de l’Autre Monde !

Le seul sur lequel on entendait toute la batelée hilare chanter :

– Un rire dans la nuit ! –

« Toujours en route la race* des Celtes ! »

J’étais loin de Douarnenez quand Youenn Gwernig a quitté ce monde.

Je lui rends donc par cette chanson l’hommage que je n’ai pu lui rendre sur place.

Les phrases entre guillemets sont des citations de chansons chantées par lui :

« Tap da sac’h ta » « Distro ar Gelled » (Y. Gwernig. CD Identity, Coop Breizh) et « Hent Montroulez » (Soaz Maria, CD Foeter-Bro, Keltia-musique)

Voici en entier le refrain de la première citée :

Tap da sac’h ta, breur kozh, breur kozh

Ha pak da beadra

Na ouel ket ta, breur kozh, breur kozh

Ne servij da netra

Prends donc ton sac, vieux frère, vieux frère

Et prépare ton barda

Ne pleure pas, vieux frère, vieux frère

Cela ne sert à rien

Les langues en résistance : Diwan, Div Yezh, Dihun

Au moment même où la culture renaît, la langue, elle, agonise.

Dans les années 1970, moins de 10 % des enfants bretons parlent encore breton.

La transmission familiale s’effondre, sous le poids du mépris officiel et de la honte imposée par l’école française. C’est souvent lorsque tout semble perdu que surgissent les miracles.

En 1977, à Lampaul-Ploudalmézeau, des parents décident de désobéir : ils créent la première école Diwan, où l’enseignement se fait intégralement en breton. Leur audace inspire d’autres mouvements : Div Yezh pour le bilinguisme dans le public, Dihun dans le privé catholique.

Trois réseaux, un même combat : sauver la langue d’un peuple.

Les obstacles sont immenses. Procès, refus de subventions, attaques politiques… la volonté ne fléchit pas. Les écoles Diwan se multiplient, formant des milliers d’enfants bilingues, libres et fiers de leurs racines. La France verse ses larmes de crocodile, promet la diversité tout en interdisant l’égalité. Elle célèbre le patrimoine breton sans jamais reconnaître ses droits linguistiques. Mais la Bretagne, encore une fois, avance sans attendre l’autorisation de quiconque.

« Les langues sont toujours à terre; les Bretons, eux, se relèvent »

À Douarnenez comme dans le Golfe du Morbihan, la mer devient mémoire et miroir.

Les grandes fêtes maritimes rassemblent les Bretons du rivage et de l’intérieur, rappelant que la Bretagne est d’abord un peuple d’horizons.

Entre coques anciennes et chants de marins, ces marées humaines renouent avec le grand souffle celte.

Héritages et créations : un patrimoine vivant

La Bretagne ne se contente pas de préserver, elle invente.

Elle transforme ses racines en ailes.

Ses artisans, ses artistes, ses créateurs réenchantent les symboles d’autrefois pour bâtir un futur à leur image.

L’exemple du styliste Pascal Jaouen en est une preuve éclatante. Maître brodeur, il a su faire de l’art du fil et du motif un langage moderne. Ses créations s’exposent à Tokyo, à New York, à Paris. Elles montrent qu’une culture enracinée peut aussi être avant-gardiste.

Mathurin Méheut, Xavier de Langlais, Denez, Yann-Fañch Kemener : quatre visages, quatre flammes.

Leur art, qu’il soit peinture, symbole ou chant, a réveillé la conscience bretonne.

Ils ont rappelé que la beauté pouvait être un acte de résistance, et que la Bretagne, même brisée, portait encore la splendeur du monde.

La Vallée des Saints, quant à elle, érige les figures fondatrices du pays dans la pierre. Chaque statue dressée sur la lande est un acte de foi dans la continuité bretonne. C’est un lieu de mémoire et de création, où artistes et bénévoles se rejoignent autour d’une même flamme : celle du pays.

Partout, la Bretagne affirme sa vitalité. Musées, festivals, ateliers numériques, créations théâtrales ou cinématographiques témoignent d’une effervescence sans équivalent. Ici, le patrimoine ne se fige pas : il inspire.

« Hériter, en Bretagne, ce n’est pas conserver. C’est continuer. »

René Quillivic, c’est la pierre devenue mémoire. Né à Plouhinec en 1879, il a fait surgir du granit les visages du peuple breton : marins endeuillés, femmes en coiffe, mères silencieuses et fières. Son œuvre, profondément enracinée dans la terre d’Armorique, chante la dignité d’un pays meurtri mais debout. Élève des Beaux-Arts de Paris, il aurait pu suivre la voie des salons mondains ; il choisit au contraire de retourner parmi les siens, à Plozévet et à Quimper, pour sculpter la vérité d’un peuple oublié. Dans ses monuments aux morts, il n’y a ni gloire ni drapeau, seulement la peine noble des humbles et la beauté des justes. René Quillivic fut le sculpteur des consciences bretonnes, celui qui donna forme à la douleur et à l’espérance d’une Bretagne éternelle.

Vers un nouvel âge d’or.

Le XXIᵉ siècle s’ouvre sur une Bretagne créative.

Jamais la production culturelle n’a été aussi foisonnante : musique, mode, arts visuels, littérature, cinéma, numérique.

Des jeunes artistes, des collectifs, des militants réinventent la Bretagne à leur manière, entre tradition et modernité. Internet, les réseaux sociaux et les plateformes de création ont donné une voix planétaire à cette énergie.

Des groupes de musique bretonne remplissent les festivals du monde entier. Des créateurs de contenus font découvrir la langue et l’histoire aux nouvelles générations. Une identité nouvelle émerge : ouverte, assumée, joyeuse.

Cette fierté retrouvée n’est pas qu’esthétique. Elle est politique, au sens noble. Elle affirme que la Bretagne a le droit de décider pour elle-même, de penser librement, de transmettre sa singularité.

« Nous créons donc nous sommes. »

Ce feu sacré, celui de la culture bretonne, ne s’éteindra plus. Il a traversé les siècles, les censures et les oublis. Il brûle aujourd’hui dans les mots des poètes, les pas des danseurs, les notes des sonneurs, les dessins des enfants.

Et demain, il brûlera dans la liberté retrouvée d’un peuple qui se souvient enfin de son nom

« Ce feu, né dans les landes, se propage aujourd’hui dans les cœurs. »

Retrouvez tous les autres épisodes de notre Histoire de Bretagne écrite par des Bretons libres