Sommaire

Structures territoriales bretonnes : paroisses, évêchés et comtés

Les structures territoriales bretonnes (Histoire de Bretagne).

Au tournant du haut Moyen Âge, la Bretagne se transforme profondément. Les migrations venues de l’île voisine, la christianisation progressive et la structuration du pouvoir dessinent une nouvelle carte du pays. Les Bretons ne vivent plus seulement dans des communautés dispersées ou dans des clans guerriers. Peu à peu, ils s’organisent autour de repères communs qui marquent encore le pays actuel.

Ces repères sont de trois types.

D’abord religieux, avec les grandes paroisses primitives issues de l’action des saints missionnaires.

Ensuite spirituels et politiques, avec les neuf évêchés, centres de foi et d’autorité.

Enfin militaires et administratifs, avec les comtés qui préfigurent l’unité du duché.

Structures territoriales bretonnes – Histoire de Bretagne : Les paroisses primitives

L’une des premières structures territoriales de Bretagne fut la paroisse primitive.

Ce cadre religieux, appelé aussi plebs, s’est formé dès le haut Moyen Âge. Il correspond à la diffusion du christianisme en Armorique, portée par les missionnaires et les saints fondateurs venus des actuels Irlande, Pays de Galles et Cornouailles. Ces hommes ont bâti des monastères, des ermitages et des églises, qui devinrent les centres spirituels et sociaux de vastes territoires.

La paroisse primitive n’était pas un petit village isolé. Elle englobait souvent plusieurs communautés rurales, dispersées dans un rayon large. Autour de l’église principale, la vie quotidienne s’organisait. On y célébrait les offices, mais aussi les fêtes et les marchés. Le prêtre, souvent héritier direct d’une tradition monastique, jouait un rôle de guide spirituel et de médiateur.

Ces paroisses primitives répondaient à un double besoin. D’un côté, elles permettaient d’ancrer la nouvelle religion dans un monde encore marqué par les cultes païens. De l’autre, elles offraient un cadre stable à des populations souvent mobiles, vivant de l’agriculture et de l’élevage. Le maillage paroissial donna ainsi une cohésion à des territoires qui jusque-là restaient éclatés.

Au fil du temps, ces grandes paroisses furent divisées en unités plus petites, mieux adaptées à l’évolution démographique et aux réalités locales. Mais leur souvenir demeure. De nombreux noms de communes actuelles gardent la trace de cette organisation ancienne. En Bretagne, l’histoire religieuse et l’histoire territoriale sont inséparables. La paroisse primitive illustre parfaitement cette fusion : elle est à la fois héritage spirituel, structure sociale et marqueur d’identité.

Les neuf évêchés de Bretagne

Si les paroisses primitives ont organisé la vie quotidienne, les évêchés ont structuré l’espace religieux et politique à une échelle plus large. Leur mise en place progressive, entre le VIe et le IXe siècle, a donné à la Bretagne une ossature durable. L’évêché était avant tout une institution religieuse, mais il exerçait aussi un pouvoir temporel considérable. L’évêque, figure d’autorité, représentait à la fois l’Église universelle et le pouvoir local.

Neuf évêchés ont marqué le pays.

Ils correspondent encore, pour beaucoup, à des divisions que les habitants connaissent bien.

Il s’agit de :

– Saint Pol de Léon / Kastell paol

– Tréguier / Landreger

– Saint Brieuc / Sant Brieg

– Dol de Bretagne / Dol

– Rennes / Roazhon

– Nantes / Naoned

– Vannes / Gwened

– Kemper

– et enfin Saint Malo / Sant Maloù , créé plus tardivement à partir d’Aleth.

Chacun d’eux disposait d’une cathédrale, de chanoines et de biens fonciers assurant son indépendance.

La répartition géographique de ces évêchés n’est pas due au hasard. Ils s’installent dans des lieux stratégiques : centres urbains hérités de l’Antiquité, ports ouverts vers la mer, ou zones agricoles fertiles. Ils deviennent rapidement des pôles de rayonnement spirituel et culturel. À partir de leur siège, les évêques encadrent les prêtres des paroisses primitives, contrôlent les abbayes et arbitrent les conflits.

Les neuf évêchés bretons ne sont pas qu’un souvenir du passé. Ils sont représentés sur le drapeau national Gwenn ha Du. Les cinq bandes noires symbolisent les évêchés de Bretagne orientale où l’on ne parlait pas, ou peu, la langue bretonne, tandis que les quatre bandes blanches rappellent les évêchés de Bretagne occidentale où la langue nationale reste bien vivante. Ce lien direct entre organisation médiévale et symbole moderne souligne la continuité de l’identité bretonne.

Mais leur influence dépasse largement la sphère religieuse.

En Bretagne, l’évêque est aussi un acteur politique. Il participe aux assemblées des princes, conseille les ducs, et parfois même joue un rôle diplomatique. Le pouvoir spirituel confère une légitimité, mais aussi une capacité de médiation qui dépasse les frontières du diocèse.

Jusqu’à la Révolution française, ce découpage en neuf évêchés est resté la référence territoriale. Il a façonné les identités régionales, influencé la répartition linguistique et marqué durablement la mémoire collective. Encore aujourd’hui, beaucoup de Bretons se reconnaissent dans leur ancien évêché autant que dans leur département. Cela prouve la profondeur historique de cette organisation médiévale.

Les trois comtés bretons

À côté des structures religieuses, la Bretagne a vu naître très tôt des cadres politiques et militaires : les comtés. Leur apparition remonte aux premiers siècles du Moyen Âge, dans un contexte d’instabilité et de luttes entre chefs bretons. Le comté correspondait à un territoire placé sous l’autorité d’un comte, personnage à la fois chef militaire, administrateur et seigneur foncier.

Trois comtés dominent l’histoire bretonne ancienne : la Domnonée, le Bro Waroch et la Cornouaille.

La Domnonée occupait tout le nord de la Bretagne, de Dol jusqu’à l’Armorique occidentale. Elle doit son nom aux Bretons venus du Devon (Dumnonia), qui s’y installèrent massivement. Le Bro Waroch, centré sur la région de Vannes, tirait son identité du chef Waroch, figure emblématique du VIe siècle. Quant à la Cornouaille, elle s’imposait dans le sud-ouest autour de Quimper, nourrie par des migrations venues des Cornouailles insulaires.

Ces trois comtés représentaient de véritables pôles de pouvoir. Ils organisaient la défense du territoire, levaient des troupes et assuraient la perception de redevances. Le comte n’était pas seulement un guerrier : il incarnait aussi le représentant local d’un pouvoir politique encore fragile. Les forteresses, souvent situées sur des hauteurs stratégiques, symbolisaient ce pouvoir. Elles servaient à la fois de refuge, de centre de commandement et de lieu de contrôle des échanges.

Ces comtés, bien que puissants, n’étaient pas totalement indépendants.

Ils restaient liés au pouvoir princier, qui cherchait à imposer son autorité sur l’ensemble de la péninsule. Les rivalités entre comtes et ducs marquent plusieurs épisodes de l’histoire médiévale. Cependant, cette organisation a contribué à renforcer la cohésion du pays. Peu à peu, ces entités primitives furent intégrées dans une structure politique plus large : le duché de Bretagne. Leur mémoire illustre une Bretagne en transition, où la force militaire et l’autorité des chefs complétaient les cadres religieux hérités des paroisses et des évêchés.

À côté des grands comtés, la Bretagne dut aussi organiser ses frontières. Les Marches de Bretagne formaient une zone tampon face au royaume des Francs. Situées entre Rennes / Roazhon, Vitré / Gwitreg, Fougères / Felger et Châteaubriant / Kastell Briant, elles servaient de rempart militaire et politique.

Leur particularité tenait à leur statut semi-autonome : les seigneurs des Marches bénéficiaient de larges privilèges en échange de leur rôle défensif. Ces territoires incarnaient la fonction de frontière, à la fois barrière et lieu d’échanges. Ils illustrent combien la Bretagne médiévale devait protéger son intégrité face aux pressions extérieures.

Héritage et continuités

Les paroisses, les évêchés et les comtés ne sont pas de simples souvenirs médiévaux. Ils ont façonné la Bretagne pour des siècles, jusqu’à la Révolution française. Leurs traces demeurent dans les paysages, dans les noms de lieux et dans la mémoire collective.

Les églises et cathédrales rappellent la puissance religieuse. Les ruines de châteaux témoignent de l’organisation militaire et politique. Quant aux anciennes limites d’évêchés, elles restent visibles dans certaines pratiques culturelles et identitaires.

Ces structures territoriales ont donné à la Bretagne une cohésion originale. Elles ont permis d’articuler la vie locale autour de cadres durables, liant foi, pouvoir et communauté. Comprendre ces héritages, c’est aussi saisir pourquoi la Bretagne possède une identité si forte, enracinée à la fois dans ses traditions spirituelles et dans son organisation historique.

Les trois piliers

Les structures territoriales du haut Moyen Âge breton reposaient sur trois piliers : la paroisse, l’évêché et le comté.

Chacun jouait un rôle spécifique, mais tous contribuaient à donner une cohérence à un pays en pleine construction. La foi chrétienne, relayée par les paroisses primitives et consolidée par les évêchés, s’associait à l’organisation militaire et politique incarnée par les comtés.

Ensemble, ces cadres ont préparé la naissance du duché de Bretagne, qui allait affirmer une identité politique reconnue en Europe.

Ils constituent encore aujourd’hui des repères essentiels pour comprendre l’Histoire de Bretagne.

En retraçant leur mise en place, on mesure à quel point la Bretagne médiévale a bâti les fondations de son identité durable.

Pour retrouver les quinze précédents épisodes

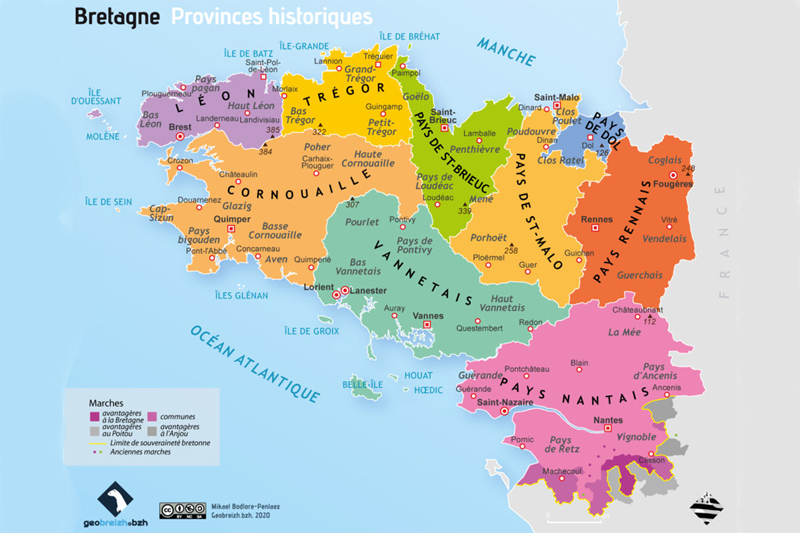

Carte de header par GeoBreizh la référence en cartes de Bretagne

3 commentaires

Il y a un ouvrage qui a été édité en 1986 par Roger Hervé et Yann Poupinot : « atlas historique de Bretagne » éditions historiques de Bretagne » tirage 1000 exemplaires . le mien le n°883 .

De nombreuses cartes de la Bretagne de la période romaine , Haut Moyen Age » la Bretagne royale des rois ducs « , ancien régime ( évêchés , sénéchaussées , frontières et marches de Bretagne puis la création des départements bretons ) … le 19 ème …

Les limites linguistiques du breton et gallo .

Une planche consacrée aux maisons ducales de Bretagne et personnages célèbres également .

Je ne suis pas convaincue que la Domnonée doive son nom à l’arrivée massive de Bretons venus exclusivement du Devon et la Cornouaille à des Bretons venus de la Cornouaille insulaire. On pourrait supposer que la côte nord de la Bretagne armoricaine, étant proche des migrants, était considérée comme « basse » (profond, creux : gaulois dumnos, vieux breton dumn, breton actuel don) et la côte sud plus éloignée, « haute » (comme les cornes).

Et toujours cette confusion entre la Bretagne à neuf (avec Rennes et Nantes) et la Bretagne à sept (cinq évêchés de la Domnonée + Cornouaille + Vannetais).