En 1532, la Bretagne bascule.

Ce que Paris appelle “rattachement” n’est qu’un habillage.

La Bretagne, jusqu’alors État libre, va être provincialisée, vampirisée, puis révoltée.

Trois siècles d’humiliations, trois siècles de résistance.

Et au bout du compte, la forfaiture française, totale et assumée.

Deux textes fondamentaux éclairent l’ensemble de cette période :

• Le contrat de mariage entre Anne de Bretagne et le roi de France Louis XII

• L’Édit du Plessis Macé

Ces deux textes sont à lire absolumen

Sommaire

Traité de mariage entre Louis XII et Anne de Bretagne

(janvier 1499 – ancien style : 7 janvier 1498)

Sources :

Dom Hyacinthe Morice, Preuves de l’Histoire de Bretagne, t. III, col. 813 à 815.

Reproduit de J. M. Pardessus (1772-1853), Ordonnances des rois de France de la troisième race,

Vingt et unième volume, contenant les ordonnances rendues depuis le mois de mai 1497 jusqu’au mois de novembre 1514,

Paris, Imprimerie royale, 1849.

Texte original

Loys, etc.

Comme, puis nagueres, feu nostre cher et cousin le roy Charles VIII, que Dieu absolve, soit allé de vie à trépas, delaissa nostre très-chère et très-amée cousine la reyne Anne, duchesse de Bretaigne, sa femme et espouse, et sans aucuns enfans descendus d’eux ; et soit ainsi que, depuis ledit trépas, plusieurs pourparlerz de traitez de mariage de nous et d’elle ayent esté faits d’une part et d’autre, tellement que sur iceux ayent esté mis et dressez par escrit, entre autres, certains articles et convenances dudit traité de mariage, desquels la teneur s’ensuit.

Articles du traité de mariage

« Ensuivent aucuns articles des convenances et accords du mariage faits entre le très-chrestien roy de France Louis XIIe de ce nom, d’une part, et dame Anne, veuve, duchesse de Bretaigne, d’autre part. »

- Premièrement, a esté accordé entre eux que, pour le bien et utilité de leurs païs et seigneuries, ils ont voulu, consenti et promis, veulent, consentent et promettent de prendre par mariage l’une partie l’autre ; c’est à savoir, ledit roy très-chrestien, ladite dame Anne pour sa femme et espouse, et ladite dame Anne, duchesse dessusdite, ledit roy très-chrestien pour son mary et espoux, et ce dans le jour de mardi prochain, huitième de ce mois de janvier prochain.

- Item, a esté accordé que lesdites espousailles seront faites dans le chasteau de Nantes.

- Item, et à ce que le nom et la principauté de Bretaigne ne soit et ne demeure aboli pour le temps à venir, et que le peuple d’iceluy païs soit secouru et soulagé de leurs nécessitez et affaires, ci esté accordé que le second enfant masle, ou fille au défaut de masle, venant de leurdit mariage, et aussi ceux qui isseront respectivement et par ordre, seront et demeureront princes dudit païs, pour en jouir et user comme ont de coustume faire les ducs ses prédécesseurs, en faisant par eux au roy les advenances accoustumées ; et s’il avenoit que d’eux deux en ledit mariage n’issist ou vinst qu’un seul enfant masle, que cy-après issent ou vinssent deux ou plusieurs enfans masles ou filles, audit cas ils succéderont pareillement audit duché, comme dit est.

- Item, a esté accordé que ladite dame jouira entièrement, sa vie durant, du revenu du douaire à elle baillé et assigné par le feu roy Charles VIIIe de ce nom, que Dieu absolve, par ci-devant son mary et espoux.

- Item, que ledit roy très-chrestien, outre le douaire du roy Charles, baillera et constituera, et dès à présent baille et constitue pareil et semblable douaire que ledit roy Charles lui avoit baillé, au cas toutefois que ledit roy très-chrestien allast de vie à trépas devant ladite dame ; et, outre ce, audit cas, elle jouira des meubles de leur communauté.

Et si icelle dame alloit de vie à trépas avant le roy très-chrestien, sans enfans d’eux, ou que la lignée d’eux procrée audit mariage défalldroit, en ce cas ledit roy très-chrestien jouira, sa vie durant seulement, desdits duché de Bretaigne et autres païs et seigneuries que ladite dame tenoit à présent ; et, après le décès d’iceluy roy très-chrestien, les prochains vrais héritiers de ladite dame succéderont ausdits duché et seigneuries, sans que les autres roys ni successeurs en puissent quereller ni aucune chose demander.

Lesdites choses dessusdites sont accordées entre le roy très-chrestien et ladite dame, et icelles ont promis entretenir l’un vers l’autre en bonne foy et parole de prince et de princesse, par ces présentes signées de leurs seings manuels, le septième jour de janvier, l’an 1498.

Ainsi signé : LOUIS, ANNE.

Ratification royale

Savoir faisons que nous, desirans ledit mariage avoir et sortir son plein et entier effet, pour le bien de nous et de nos royaumes, païs et seigneuries, et lesdits articles et convenances, entre autres choses, estre duement et entierement entretenus, avons, par grande et meure délibération de plusieurs princes de nostre sang et lignage, prélats et gens de nostre conseil, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité roïale, iceux articles et le contenu en iceux promis, jurez et accordez, promettons, jurons et accordons, en bonne foy et parole de roy, entretenir et entierement accomplir, tant pour nous que pour nos successeurs, selon leur forme et teneur, sans jamais aller ni venir au contraire, sous l’obligation de tous nos biens présens et à venir, lesquels, pour ce faire, nous avons soumis et soumettons à toutes cours et juridictions séculières et ecclésiastiques, et aux censures du saint-siège apostolique, en toute manière et ample forme.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons signé ces présentes de nostre main, et à icelles fait mettre nostre scel, sauf, en autres choses, nostre droit, et l’autruy en toutes.

Datation et signatures

Donné au chastel de Nantes, au mois de janvier, l’an de grâce mil quatre cent quatre-vingt et dix-huit, et de nostre règne le premier.

Signé : LOUIS.

Par le Roy :

Les cardinaux de Saint-Pierre-ad-Vincula et d’Amboise ; vous, le chancelier ; le sieur de Ravestin ; le prince d’Orange ; le marquis de Rothelin ; les comtes de Rohan, de Guise et de Ligny, de Dunois et de Rieux ; les évesques d’Alby, de Saint-Brieuc, de Luçon, de Léon, de Septe, de Cornouaille, de Bayeux ; les sieurs de Gié et de Baudricourt, mareschaux de France ; de Sens, chancelier de Bretagne ; de La Trimouille, de Chaumont, de Beaumont, d’Avaugour et de Tournon ; les abbez de Redon, vice-chancelier de Bretagne, et de Moustier-Ramé ; Jacques de Beaume, général des Finances de Languedoc ; maistre Charles de Hautbois, président des enquestes ; Philippe Baudot, gouverneur de la chancellerie de Bourgogne ; René Dupont, archidiacre de Ploechatel ; Amaury de Quenechguilly, Roland de Soliezon, Alain Marco, sénéchal de Rennes, maistre des requestes et conseillers ordinaires de Bretagne ; Gabriel Miron, médecin ordinaire ; et plusieurs autres présents.

Scellé en lacs de soie et cire verte.

Note sur la date : à cette époque, l’année commençait à Pâques (« ancien style »). Le 7 janvier 1498 correspond donc à notre 7 janvier 1499.

Source : argedour.bzh – Contrat de mariage d’Anne de Bretagne et Louis XII

1532 : mariage, trahison et provincialisation (1532–1650)

Le grand mensonge de « l’union »

Forfaiture française et annexion de la Bretagne par la France.

Tout commence sous des apparences pacifiques. La Bretagne espère enfin la stabilité. Le pays veut la paix, la prospérité et la reconnaissance de ses libertés. À Paris, le roi parle d’union fraternelle. Mais derrière les mots, se cache un projet de domination. Ce que les Français présentent comme un mariage d’égal à égal est en réalité une prise de contrôle politique. La France ne cherche pas à s’allier à la Bretagne, elle cherche à l’intégrer, à la dissoudre dans le royaume.

Le contrat d’Anne de Bretagne et Louis XII : une alliance entre souverains

En 1499, le mariage d’Anne de Bretagne avec Louis XII est conclu sur des bases précises. Anne, deux fois reine de France, sait la fragilité de son duché face au géant voisin. Elle impose donc des conditions claires. Le contrat stipule que les lois bretonnes seront respectées, que les impôts resteront votés par les États de Bretagne, et que les offices publics seront confiés à des Bretons. Cette union n’est pas une fusion, mais une alliance politique entre deux souverains distincts. Anne veille scrupuleusement à ce que la Bretagne conserve son indépendance. Elle exige que ses enfants héritent d’abord du duché avant du royaume. Par son intelligence politique et sa ténacité, elle retarde de plusieurs décennies la disparition de l’État breton. Mais à sa mort en 1514, la vigilance s’éteint avec elle.

L’ÉDIT DU PLESSIS-MACÉ

(Septembre 1532)

par lequel François Ier, roi de France, publiait les engagements pris à Vannes / Gwened, en août 1532, envers les États de Bretagne, et appelé abusivement « Traité d’Union »

Préambule

François, par la grâce de Dieu roi de France, usufruitier des pays et duché de Bretagne, père et légitime administrateur des biens de notre très-cher et très-aimé fils le Dauphin, duc et seigneur propriétaire desdits pays et duché.

Savoir faisons à tous présents et à venir :

Nous avons reçu l’humble supplication de nos très-chers et bien-aimés gens des trois États dudit pays et duché de Bretagne, par laquelle ils nous ont remontré que, lors de la dernière assemblée tenue à Vannes — où nous étions en personne — ils nous avaient présenté et fait approuver certaines requêtes, signées de leur procureur et greffier.

Requêtes des États de Bretagne

Lesdits trois États nous suppliaient très-humblement que, pour honneur de France et de Bretagne, nous leur confirmassions leurs privilèges et libertés anciennes et usuelles, ensemble leurs coutumes et constitutions.

Ils demandaient aussi que, pour ce qu’ils sont un peuple de bonne et juste obéissance, il nous plût leur confirmer la juridiction de leurs parlements et justices ordinaires, à savoir que, comme par le passé, aucune de leurs causes ne soit évoquée hors dudit pays et duché, mais qu’elles soient décidées en parlement, siège présidial et autres cours de Bretagne.

Ils souhaitaient également que les deniers provenant des tailles soient employés aux fortifications et réparations des places dudit pays ; qu’ils ne soient vexés de nouvelles tailles, impositions ni subsides ; qu’ils ne soient point contraints d’aller hors du pays en guerre ou autre service, sinon pour la défense d’icelui ; qu’ils ne soient point chargés de logement de gens de guerre, ni d’aucunes autres charges indues ; et qu’ils puissent jouir librement de la neutralité ancienne de la Bretagne, selon la teneur des traités faits entre les rois et ducs de Bretagne, leurs prédécesseurs.

Réponse du Roi de France

Pour le soulagement de nos sujets dudit duché, nous avons, pour ces causes et autres justes considérations, confirmé et confirmons par ces présentes tous et chacun desdits privilèges, libertés, franchises, immunités, exemptions, coutumes, usages et constitutions, sans y déroger en aucune manière.

Nous voulons et nous plaît que ledit pays et duché de Bretagne soit et demeure uni et incorporé à perpétuité à notre couronne et royaume de France, à condition que lesdits privilèges, libertés, franchises et exemptions leur soient gardés et observés inviolablement, et que lesdits pays et duché soient régis et gouvernés suivant leurs lois et coutumes, sans qu’ils puissent être sujets à aucun changement.

Dispositions administratives et judiciaires

Nous avons ordonné et ordonnons que lesdites lois et coutumes soient observées et gardées, tant en matière civile que criminelle, ainsi qu’elles ont accoutumé d’être, sans innovation.

Nous ordonnons de plus que les offices de judicature, de finances et autres, tant de Bretagne que de France, soient conférés à personnes natives du pays, et que nuls étrangers n’y soient pourvus, sinon en cas de notoire défaut de personnes suffisantes.

Afin que la justice y soit administrée plus promptement et commodément, nous voulons et ordonnons que les procès soient terminés et jugés en Bretagne même, sans être transportés ni évoqués ailleurs, et qu’il soit pourvu, sur l’avis des principaux du Conseil d’icelui pays, à la réformation des ordonnances pour le bien de la justice.

Ordres et publication

Nous donnons en mandement par ces présentes à nos amés et féaux notre Gouverneur Lieutenant général audit pays, gens du Parlement, Conseils et Chancelier, Chambre des Comptes, Sénéchaux, Alloués, et à tous nos autres justiciers et officiers dudit pays et duché, ou à leurs lieutenants, de faire publier et enregistrer ces présentes en son endroit, et icelles faire garder et observer selon leur forme et teneur, cessant toutes choses à ce contraires.

Car tel est notre plaisir.

En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit et à toutes autres.

Datation et signature

Donné au Plessis-Macé, au mois de septembre 1532, l’an de grâce mil cinq cent trente-deux, et de notre règne le dix-huitième.

Ainsi signé :

Par le Roy, Breton.

Et scellé en lacs de soye de dire verte.

Mention de validation

Leeta, publicata et registrata in Parliamenti Curia, audito super prorogatione generali Regis, die sexta Octobris, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo secundo.

Sic signatum : Le Forestier.

Source : Bibliothèque IDBE – Texte de l’édit du Plessis-Macé (1532)

Le Plessis-Macé : une promesse vite trahie

Le 4 août 1532, au Plessis-Macé, le roi François Ier promet solennellement par écrit aux États de Bretagne de maintenir leurs libertés, leurs lois et leurs privilèges. Cette promesse, rédigée dans un langage pompeux, devient la base du texte dit “d’union perpétuelle”. Mais cette union n’a rien d’un contrat équilibré. Les Bretons, épuisés et confiants, espèrent un compromis durable. Le roi, lui, y voit un instrument de domination. Dès les années suivantes, les clauses sont bafouées. Les impôts augmentent sans autorisation. Les postes clés sont confiés à des fonctionnaires français. Les décisions se prennent désormais à Paris. Ce qui devait être une alliance entre deux peuples devient une soumission unilatérale. La forfaiture française commence ici, dans le mensonge d’un serment royal.

Décapitation du pouvoir breton

Peu à peu, la Bretagne est dépouillée de ses institutions. Le chancelier, le trésorier, le gouverneur et les juges bretons sont remplacés par des agents du roi. Le Parlement de Bretagne, créé en 1554, fonctionne sous la surveillance directe du pouvoir central. Les États de Bretagne, autrefois garants des libertés du pays, ne sont plus qu’une assemblée docile. La Bretagne perd son autonomie politique. Ce n’est pas une conquête militaire, mais une conquête administrative. Le pouvoir glisse de Rennes / Roazhon et Nantes / Naoned vers Paris. Les leviers essentiels – justice, impôts, armée – échappent au pays. La provincialisation s’installe, masquée par le vernis du droit.

Malgré cette perte d’autorité, la Bretagne connaît alors une période de prospérité relative. La fin des guerres permet une reconstruction rapide. Les campagnes se repeuplent. Les récoltes sont bonnes. Les ports se remplissent de navires marchands. Nantes / Naoned, Saint Malo / Sant Maloù, Morlaix / Montroulez et Vannes / Gwened renouent avec le commerce international. Le pays reste administré par des Bretons compétents, attachés à leur terre. Les routes, les ponts et les églises sont entretenus. Les impôts, encore modérés, permettent une certaine aisance. L’économie retrouve son souffle. Mais cette prospérité est fragile : le cadre politique est déjà vicié. La Bretagne produit, la France prélève. Le pays vit encore debout, mais il ne décide plus de son destin.

L’âge d’or breton : la foi, la pierre et la langue

Si la Bretagne perd sa souveraineté politique, elle affirme son identité autrement : par la foi et la culture. Le XVIᵉ siècle est un âge d’or de l’art breton. Chaque paroisse érige des calvaires, des enclos paroissiaux, des chapelles richement décorées. Ces monuments ne sont pas de simples œuvres religieuses : ils sont une affirmation d’identité. Par la sculpture, la pierre et le bois, le peuple breton affirme qu’il existe encore. Dans cette période de paix apparente, il transforme son angoisse politique en élan artistique. L’art sacré breton devient un langage silencieux de résistance.

Deux figures spirituelles marquent cette époque : Michel Le Nobletz et Julien Maunoir. Le premier, originaire du Léon, sillonne les ports et les campagnes pour prêcher dans la langue du peuple. Le second, jésuite et infatigable missionnaire, poursuit son œuvre en l’étendant à toute la Bretagne. Tous deux refusent la francisation imposée par le clergé royal. Ils prêchent en breton, enseignent en breton, confessent en breton. Leurs missions rassemblent des foules immenses. Ils forment des centaines de catéchistes, qui transmettent une foi populaire et enracinée. Grâce à eux, la Bretagne conserve un esprit collectif que la monarchie ne peut atteindre. La religion devient un rempart invisible contre la centralisation.

La Bretagne encore debout

Vers 1650, la Bretagne reste solide, fière, travailleuse. Elle n’est plus indépendante, mais elle garde son caractère. Ses élites locales administrent encore les affaires courantes. Ses campagnes prospèrent. Sa langue, sa foi et ses coutumes demeurent vivantes. Le peuple breton continue de se percevoir comme un peuple à part, loyal mais distinct. Pourtant, au cœur du royaume, une autre logique s’impose : celle de l’absolutisme. À Versailles, le pouvoir royal se prépare à tout contrôler. L’impôt, le commerce, la mer, la religion : rien n’échappera plus au roi. La Bretagne entre alors dans un âge de la spoliation méthodique. La paix qui a suivi 1532 n’était qu’une illusion. L’équilibre précaire va bientôt voler en éclats.

L’absolutisme destructeur : descente aux enfers (1650–1715)

Quand Versailles saigne la Bretagne

À partir du milieu du XVIIᵉ siècle, la Bretagne n’est plus seulement un pays placé sous tutelle, mais une province exploitée au service du pouvoir royal. L’absolutisme de Louis XIV ne tolère aucune autonomie. Chaque « province » doit contribuer à la gloire du monarque, à ses guerres, à ses fêtes, à son faste démesuré. La Bretagne, considérée comme riche et docile, devient un tiroir-caisse. Elle finance les armées, les constructions et les extravagances de la Cour, sans jamais recevoir de retours en terme d’investissement.

Les États de Bretagne, pourtant fidèles au roi, sont régulièrement contournés. Quand ils refusent de voter de nouvelles taxes, le pouvoir royal passe en force. Les prélèvements se multiplient, les exemptions anciennes sont supprimées, les représentants bretons sont de plus en plus ignorés. La promesse de 1532 – celle d’un consentement libre à l’impôt – n’est plus qu’un souvenir. À Rennes / Roazhon ou à Nantes Naoned, on continue de débattre, de protester, d’écrire des mémoires. Mais tout est décidé à Paris. L’administration bretonne n’a plus aucun poids. Le pays, vidé de sa souveraineté, est soumis à la logique de la Cour : celle du prestige et de la dépense.

Colbert et le carcan du commerce breton

Colbert, Ministre du roi, mène une politique économique autoritaire et centralisatrice. Il prétend enrichir la France – il appauvrit ses provinces, pour certaines, véritables colonies intérieures. En voulant tout réglementer, tout contrôler, il tue les initiatives locales et détruit les équilibres régionaux. En Bretagne, où le commerce maritime faisait vivre quelques dizaines de milliers de personnes, cette politique provoque une catastrophe silencieuse.

Depuis le XVe siècle, les ports bretons entretenaient des relations florissantes avec les royaumes du nord, les Flandres, l’Espagne et l’Angleterre. Les toiles de lin, le sel, le vin et les produits de la mer circulaient librement. Sous Colbert, les barrières douanières se multiplient. Les exportations sont limitées, les importations surtaxées, et tout navire doit désormais passer par les canaux officiels du commerce royal. Les entrepreneurs bretons, soumis à une avalanche de règlements, perdent leurs marchés. Les grands ports de Saint-Malo / Sant Maloù, Morlaix / Montroulez, Lorient / An Oriant et Nantes / Naoned voient leurs activités décliner. Le moteur Terre × Mer, ce double poumon de l’économie bretonne, est désactivé par les ordonnances parisiennes.

L’agriculture, privée de débouchés, s’enfonce à son tour. Les paysans vendent mal leurs productions. Le lin et le chanvre, jadis exportés vers toute l’Europe, ne trouvent plus preneur. Les marins sans travail se font journaliers ou mendiants. Les artisans désertent les bourgs. La misère s’étend, d’abord dans les campagnes du Léon et du Trégor, puis dans tout le pays. Colbert aura réussi ce que les armes n’avaient pas accompli : anéantir la prospérité bretonne au nom de la grandeur du roi.

Il faut cependant mettre au crédit de Colbert la création de la Compagnie des Indes et du port de Lorient / An Oriant. Ainsi que la promotion du port de Brest en gardien de l’Atlantique.

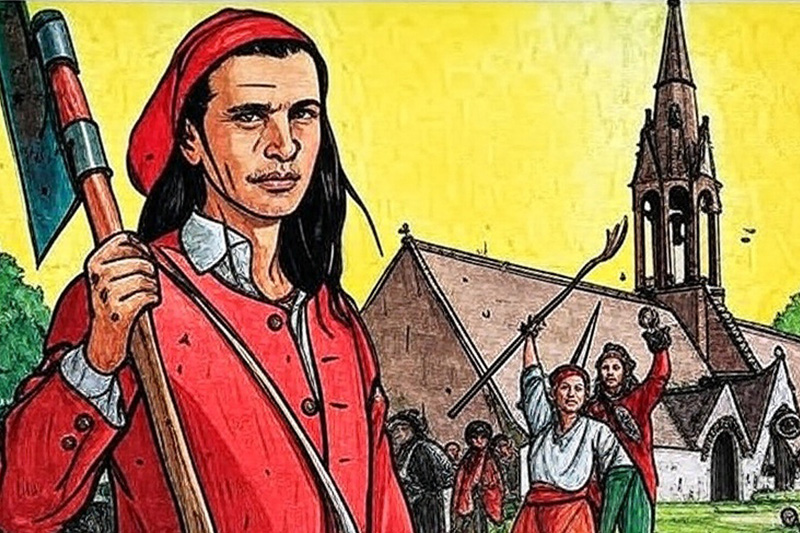

Misères noires et révolte du peuple

Sous Louis XIV, la Bretagne devient l’une des « provinces » les plus taxées du royaume. Chaque guerre du monarque – contre l’Espagne, la Hollande ou l’Empire – s’accompagne de nouvelles levées d’impôts, sur le papier, le tabac, la vaisselle, les cartes à jouer. L’argent du peuple part droit à Versailles. Dans les campagnes, la situation devient intenable. Les mauvaises récoltes se succèdent, les épidémies se propagent, les terres s’appauvrissent. En 1675, la colère éclate : c’est la révolte des Bonnets rouges.

Le soulèvement naît en Cornouaille, puis gagne le Léon et le Trégor. Ce n’est pas une jacquerie sans but, mais un mouvement politique, organisé autour de cahiers de doléances et d’une revendication claire : le respect des libertés bretonnes promises depuis Anne de Bretagne. Le notaire Sébastien Le Balp, homme cultivé et courageux, en devient la figure centrale. Sous sa direction, les paysans refusent de payer les taxes nouvelles et réclament justice. Le pouvoir royal réagit avec une brutalité extrême. Les troupes du maréchal de Chaulnes incendient des villages entiers, massacrent les meneurs, pendent les rebelles. Le Balp est assassiné par traîtrise, la révolte écrasée dans le sang.

Ce drame révèle la nature profonde du rapport entre Paris et la Bretagne : un rapport de prédation. La France parle « d’union », mais pratique la violence d’un empire. Derrière le langage de la civilisation, on trouve la colonisation interne, implacable et cynique. Le pays est maintenu dans l’obéissance par la peur. Sous les cendres de cette répression, la mémoire de la résistance ne s’éteint pas.

L’héritage de la Ligue et le souvenir du duc de Mercoeur

Lors de la guerre de la Ligue, un siècle plus tôt; entre 1588 et 1598, la Bretagne avait déjà tenté de défendre sa liberté contre le centralisme royal. À la tête du mouvement, le duc de Mercoeur, gouverneur de Bretagne, s’était proclamé “protecteur de la religion catholique et du peuple breton”. Son autorité couvrait une grande partie du pays, soutenue par des nobles, des paysans et même des cités. Pendant dix ans, il avait tenu tête au roi de France, refusant de livrer le duché à l’absolutisme.

La défaite de Mercoeur, en 1598, avait mis fin à cette dernière tentative d’indépendance politique. Mais son souvenir reste vivant dans les consciences. Dans les ports, dans les campagnes, dans les familles bretonnes, on raconte encore le courage du duc et la dignité de sa cause. Il symbolise la fidélité à une idée : celle d’une Bretagne maîtresse d’elle-même, refusant la soumission. Au XVIIᵉ siècle, quand les paysans se révoltent ou que les États protestent, ils s’inscrivent sans le dire dans cette continuité. La lutte change de visage, mais non de sens.

Une Bretagne ruinée mais pas vaincue

À la mort de Louis XIV, en 1715, la Bretagne n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Le commerce maritime a été brisé par le protectionnisme colbertien, les campagnes se sont appauvries, la langue bretonne est méprisée, et les institutions locales sont vidées de tout pouvoir. Le royaume a saigné le pays pendant un demi-siècle. Les routes sont en mauvais état, les infrastructures abandonnées, les caisses vides. Même les élites locales, épuisées, finissent par se résigner à l’ordre royal.

Mais sous cette apparente soumission, le sentiment d’injustice grandit. Les promesses de 1532 résonnent encore dans les mémoires, et les générations nouvelles n’ont rien oublié. Le peuple sait que l’État royal a trahi. La noblesse sait que la couronne a menti. Les prêtres savent que la langue du peuple est méprisée. Cette conscience diffuse prépare le terrain du siècle suivant : celui des résistances organisées, politiques et morales, qui s’incarneront dans les figures de Pontcallec et de la Commission intermédiaire. La Bretagne est ruinée, mais pas vaincue. Le brasier couve sous la cendre.

Le siècle des résistances (1715–1789)

Le sursaut d’honneur : Pontcallec et ses compagnons

Lorsque meurt Louis XIV, la Bretagne sort exsangue d’un demi-siècle de fiscalité démente et de mépris politique.

Sous le règne du régent Philippe d’Orléans, la pression fiscale redouble, tandis que la voix des États de Bretagne s’éteint dans l’indifférence de Paris.

L’administration du royaume, centralisée jusqu’à l’absurde, décide de tout et consulte peu.

Les élites bretonnes, bien que loyales, découvrent qu’elles n’ont plus aucun pouvoir réel.

C’est dans ce contexte d’humiliation qu’éclate, en 1718, ce qu’on appellera le complot de Pontcallec.

Le mouvement, né d’un groupe de nobles patriotes, n’a ni la force militaire ni l’organisation d’une rébellion ouverte.

Il porte un message d’une portée immense : le refus de la servitude.

Le marquis de Pontcallec, jeune noble du Morbihan, dénonce la fiscalité injuste imposée à la Bretagne et appelle au respect du traité de 1532, qui garantissait ses libertés.

Son entourage – quelques gentilshommes, magistrats et bourgeois – rêve d’un retour à un État breton autonome au sein du royaume. Leur projet est vite éventé par les espions du régent, et la justice royale, soucieuse de marquer les esprits, fait de cette affaire un exemple.

Pontcallec et trois de ses compagnons sont condamnés à mort et exécutés publiquement à Nantes, en mars 1720. L’événement bouleverse le pays tout entier.

La cour voulait frapper les imaginations ; elle y parvint, mais à son détriment, car ces quatre hommes deviennent aussitôt des martyrs bretons. Leur sacrifice ranime la flamme d’une fierté collective que deux siècles de domination n’avaient pas éteinte.

Gouverner malgré la France : la Commission intermédiaire

La répression passée, la monarchie imagine que la Bretagne rentrera définitivement dans le rang.

Mais elle se trompe.

Sous l’apparente docilité du pays, une résistance d’un autre genre s’organise : celle de la compétence, de la gestion et du bon sens. Face au désastre de l’administration royale, les États de Bretagne décident en 1730 de créer un organisme permanent chargé d’assurer la continuité de leurs travaux.

C’est la naissance de la Commission intermédiaire, composée de députés bretons élus pour veiller aux affaires du pays entre deux sessions des États.

Cette institution, discrète mais efficace, devient vite un modèle de gouvernance locale. Elle s’occupe des routes, des ponts, des ports, de la fiscalité et de la répartition des charges publiques. Là où l’intendant du roi accumule les lenteurs, la Commission agit. Là où Versailles ignore les besoins concrets du pays, elle les anticipe.

Elle symbolise cette capacité bretonne, profondément enracinée, à s’auto-organiser sans attendre d’ordres. Même les fonctionnaires du roi finissent par reconnaître sa compétence.

En un siècle où la monarchie s’effondre sous son propre poids, la Bretagne prouve qu’elle sait se gouverner seule.

C’est sans doute la plus belle ironie de cette période : la seule administration qui fonctionne vraiment dans le royaume de France n’est pas celle du roi, mais celle d’un peuple que le roi prétend civiliser.

Résistance spirituelle et renaissance culturelle

L’héritage des missions de Michel Le Nobletz et du Père Maunoir n’a pas disparu avec eux.

Dans les paroisses, les prêtres continuent de prêcher en breton, d’enseigner dans la langue du peuple, de célébrer un christianisme ancré dans la terre et dans la mer. L’Église bretonne, loin du gallicanisme officiel, reste fidèle à la piété des humbles.

C’est une forme de résistance tranquille, presque invisible, mais d’une puissance redoutable, car elle maintient vivante la conscience d’appartenir à une communauté distincte. Les calvaires monumentaux, les retables sculptés et les enclos paroissiaux érigés dans tout le pays deviennent autant de manifestes silencieux. Chaque pierre, chaque visage de granit affirme que la Bretagne n’est pas une province comme les autres, mais une terre d’âme et de mémoire.

Cette renaissance spirituelle ne se limite pas à la religion : elle touche aussi à l’art, à la musique, à la langue. Les cantiques bretons, transmis oralement, circulent de village en village. Ils constituent un contre-récit à la domination culturelle du royaume.

Tandis que Versailles impose sa langue et ses modes, la Bretagne continue de parler, de chanter et de penser dans la sienne.

L’identité bretonne ne se crispe pas sur le passé ; elle se réinvente en silence, dans la prière, dans le travail, dans l’art. C’est une résistance civilisée, une insoumission culturelle.

Le désenchantement des Lumières

La seconde moitié du XVIIIᵉ siècle ouvre une nouvelle phase, plus subtile, mais tout aussi destructrice.

Les idées des Lumières pénètrent peu à peu en Bretagne, portées par des élites séduites par les promesses d’universalité. Les nobles et les bourgeois bretons croient parfois y voir une revanche possible contre le despotisme royal. Mais ces idées, venues de Paris, portent en elles un mépris de plus : celui des cultures périphériques.

Les penseurs du siècle vantent la raison, mais méprisent les langues populaires, les traditions régionales et les fidélités locales. Ils rêvent d’un homme abstrait, citoyen d’un État uniforme.

Autrement dit, d’une France encore plus centralisée.

Les États de Bretagne, déjà marginalisés, voient leur autorité s’amenuiser. La Commission intermédiaire, pourtant exemplaire, devient suspecte aux yeux du pouvoir. Son autonomie dérange, sa réussite irrite.

On la contrôle, on la réduit, on la surveille. Les intendants du roi, vexés de son efficacité, multiplient les entraves.

Dans le même temps, les réformes administratives de la fin du règne de Louis XV annoncent la destruction de ce qu’il reste d’identité politique bretonne. Les provinces seront bientôt remplacées par des départements, les diocèses redessinés, les institutions locales abolies.

Tout est prêt pour la Révolution, qui n’aura plus qu’à parachever l’œuvre commencée sous les rois : la disparition politique de la Bretagne.

Une nation humiliée mais vivante

En 1789, la Bretagne arrive au bord du gouffre.

Son économie maritime s’est effondrée, ses libertés anciennes ont disparu, sa langue est méprisée, et ses institutions sont réduites à des symboles. Mais son peuple n’a jamais cessé de croire en lui-même.

La mémoire de Pontcallec, l’exemple de la Commission intermédiaire, l’héritage des missionnaires, la vitalité des arts sacrés et la persistance de la langue bretonne constituent un socle que même trois siècles de domination n’ont pu effacer.

Le pays, affaibli, reste conscient de sa singularité. Il sait qu’il a été trahi, spolié, méprisé, mais il sait aussi qu’il s’est toujours relevé.

À la veille de la Révolution, la Bretagne est à la fois vaincue et invaincue : vaincue par la force, mais invaincue dans l’esprit. Elle entre dans le tumulte de 1789 avec une espérance ambiguë.

On lui promet la liberté, mais elle sent déjà qu’elle y perdra son âme. L’Ancien Régime avait dévoré son autonomie ; la République, bientôt, achèvera le travail.

Et pourtant, dans le cœur de ses habitants, demeure cette idée têtue : celle d’un pays né pour être libre. Cette idée survivra à tous les régimes, parce qu’elle ne dépend d’aucune loi, d’aucune armée, d’aucune capitale.

Retrouvez les vingt épisodes précédents de l’Histoire de Bretagne écrite par des Bretons libres

Code Paysan de Sébastien Le Balp

Proclamé par les Bonnets Rouges, paysans bretons révoltés

Ce code a été proclamé par les Bonnets Rouges, les paysans bretons révoltés en 1675.

En septembre de cette même année, Sébastien Ar Balp rassembla jusqu’à 30 000 hommes.

Le duc de Chaulnes fut chargé de la répression au nom de Louis XIV. Celle-ci fut effroyable : massacres de femmes et d’enfants, tortures, viols, incendies. Des centaines de rebelles furent pendus et des centaines d’autres envoyés aux galères.

Entre parenthèses : explication ou alternative pour un mot difficilement lisible.

Entre crochets et en italiques : reconstitution d’un mot illisible sur le document original.

Copie du règlement fait par les nobles habitants des quatorze paroisses unies du pays d’Armorique

(situé depuis Douarnenez jusqu’à Concarneau), pour être observé inviolablement entre eux jusqu’à la Saint-Michel prochaine, sous peine de torrepen.

(Torrepen, torreben ; en breton moderne : Torr e benn ; en français : « Casse-lui la tête »)

Articles du Code Paysan

- Que lesdites quatorze paroisses, unies ensemble pour la liberté de la province, députeront six des plus notables de leurs paroisses aux États prochains pour déduire les raisons de leur soulèvement. Ces députés seront défrayés aux dépens de leurs communautés, qui leur fourniront à chacun un bonnet et une camisole rouges, un haut-de-chausse bleu, avec la veste et l’équipage convenable à leurs qualités. (Organisation d’un système de représentation.)

- Que les habitants des quatorze paroisses unies mettront les armes bas et cesseront tout acte d’autorité jusqu’à la Saint-Michel 1675, par une grâce spéciale qu’ils font aux gentilshommes, qu’ils feront sommer de retourner dans leurs maisons de campagne au plus tôt ; faute de quoi ils seront déchus de ladite grâce.

- Que défense soit faite de sonner le tocsin et de faire assemblée d’hommes armés sans le consentement universel de ladite union, à peine pour les délinquants d’être pendus aux clochers de leurs assemblées, et (ou) d’être passés par les armes.

- Que les droits de champart et corvée, prétendus par lesdits gentilshommes, seront abolis comme une [violation] de la liberté armorique. (Revendication de suppression des droits seigneuriaux au nom de la « liberté armorique ».)

- Que, pour affermir la paix et la concorde entre les gentilshommes et les nobles habitants desdites paroisses, il se fera des mariages entre eux ; à condition que les [filles] nobles choisiront leurs maris de condition commune, qu’elles anobliront ainsi que leur postérité, laquelle partagera également les biens de leurs successions. (Revendication d’abolition des ordres féodaux par mariages mixtes et partage égalitaire des héritages.)

- Il est défendu, à peine d’être passé par la fourche, de donner retraite à la Gabelle et à ses enfants, et de leur fournir ni à manger ni aucune commodité ; mais, au contraire, il est enjoint de tirer sur elle comme sur un chien enragé. (Revendication de l’abolition de l’impôt sur le sel, ici personnifié.)

- Qu’il ne se lèvera, pour tout droit, que cent sols par barrique de vin étranger, et un écu pour celui du cru de la province, à condition que les hôtes et cabaretiers ne pourront vendre l’un que cinq sols, et l’autre trois sols la pinte. (Le seul impôt royal accepté est celui sur le vin, limité à un taux raisonnable.)

- Que l’argent des fouages anciens sera employé pour acheter du tabac, qui sera distribué avec le pain bénit aux messes paroissiales, pour la satisfaction des paroissiens. (Revendication de réaffectation d’un impôt à un usage collectif et « plaisant » — moderne et précurseur !)

- Que les recteurs, curés et prêtres seront gagés pour le service de leurs paroissiens, sans qu’ils puissent prétendre aucun droit de dîme, novale, ni aucun autre salaire pour leurs fonctions curiales. (Revendication de suppression des impôts cléricaux et d’un salaire fixe pour les prêtres.)

- Que la justice sera exercée par des gens capables, choisis par les nobles habitants, qui seront gagés avec leurs greffiers, sans qu’ils puissent rien exiger des parties pour leurs vacations, sous peine de punition. Et que le papier timbré sera en exécration à eux et à leur postérité, pour ce que tous les actes passés sur papier timbré seront écrits sur autre papier et brûlés ensuite, pour en effacer entièrement la mémoire. (Revendication de suppression du papier timbré, symbole de la taxe sur les actes légaux.)

- Que la chasse sera défendue à quiconque, depuis le premier jour de mars jusqu’à la mi-septembre, et que fuies et colombiers seront rasés, et permis de tirer sur les pigeons en campagne. (Revendication du droit de chasse et, de façon précoce, d’une régulation écologique de la saison.)

- Qu’il sera loisible d’aller aux moulins que l’on voudra, et que les meuniers seront contraints de rendre la farine au poids du blé. (Revendication de liberté économique et de loyauté dans les services seigneuriaux, équivalents à des services publics.)

- Que la ville de Quimper, et autres adjacentes, seront contraintes par la force des armes d’approuver et ratifier le présent règlement, à peine d’être déclarées ennemies de la liberté armorique, et les habitants punis où ils seront rencontrés. Défense leur est faite de recevoir ou d’échanger denrées et marchandises jusqu’à ce qu’ils aient satisfait, sous peine de torreben. (Les paysans se méfient davantage des bourgeois des villes que des nobles des campagnes.)

- Que le présent règlement sera lu et publié aux prônes des grandes messes, ainsi qu’à tous les carrefours et dans toutes les paroisses.

Illustration originale générée par Grok4