Sommaire

La guerre aux Francs, Mérovingiens, Carolingiens

Trois siècles sous pression franque

La guerre aux Francs, Mérovingiens, Carolingiens.

La Bretagne n’a jamais connu de longue paix au haut Moyen Âge. Après la chute de Rome, les Francs venus de l’est s’imposent comme la nouvelle puissance. Mérovingiens d’abord, Carolingiens ensuite, ils cherchent à étendre leur domination jusqu’aux rives atlantiques. Mais les Bretons ne se laissent pas absorber.

Durant plus de trois siècles, affrontements et négociations rythment ce voisinage hostile. Tributs, batailles, escarmouches, alliances fragiles : la frontière recule ou avance sans cesse. À travers ces luttes, la Bretagne forge son identité politique et militaire. C’est cette histoire de résistance que nous retraçons ici.

Après Rome : la Bretagne face aux royaumes francs

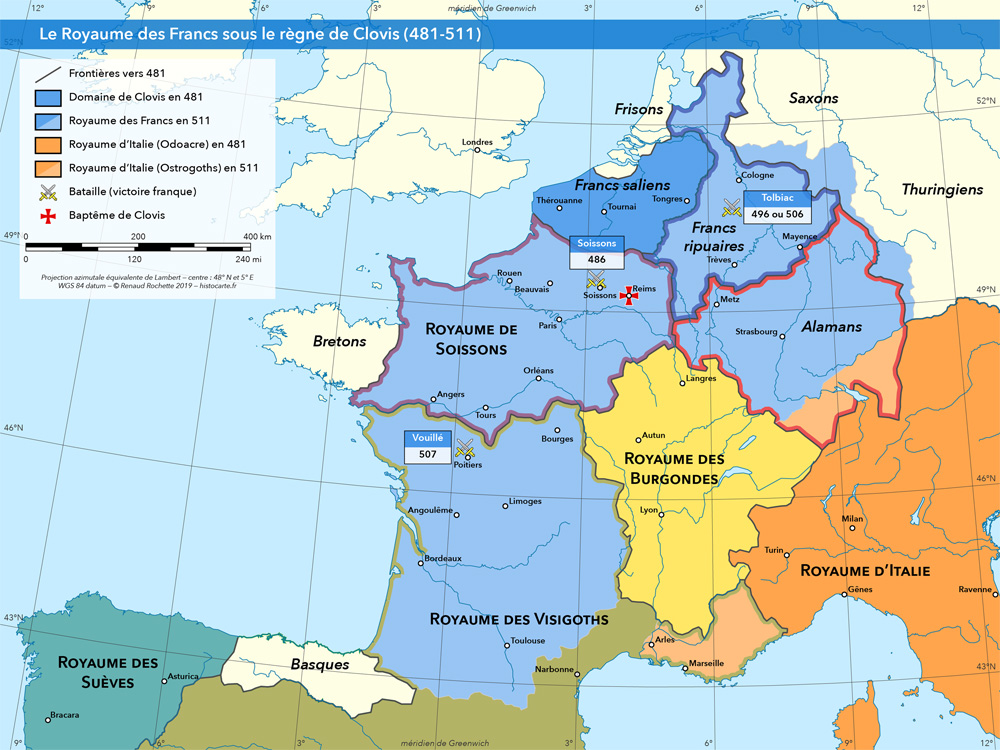

Quand l’Empire romain s’effondre, l’Armorique devient terre d’accueil pour les migrants venus de Grande-Bretagne. Ces Bretons s’installent dans un territoire encore marqué par les structures romaines, mais livré à lui-même. À l’est, les Francs de Clovis fondent leur petit royaume. Rapidement, la confrontation s’impose.

Les Francs veulent contrôler l’ancien espace impérial. Les Bretons défendent leurs terres, renforcés par les élites religieuses et militaires issues des migrations insulaires. Entre eux se dessinent des lignes mouvantes. Le Couesnon, la Vilaine ou la Rance deviennent des frontières naturelles, mais toujours disputées.

Les royaumes bretons – Domnonée, Cornouaille, Broërec – s’organisent comme des puissances régionales. Leur autonomie dérange la cour mérovingienne. Les premiers siècles post-romains installent donc une tension permanente.

Chronologie express

- VIe siècle : Clovis et ses successeurs lancent des expéditions contre les Bretons.

- 580–600 : Waroch tient tête aux Francs.

- VIIe siècle : Guerres civiles mérovingiennes, opportunités bretonnes.

- 751 : Pépin le Bref inaugure la dynastie carolingienne.

- 768–814 : Charlemagne instaure la « Marche de Bretagne ».

- 814–818 : Morvan mène avec vigueur la résistance bretonne.

- 814–840 : Louis le Pieux affronte de nouvelles révoltes bretonnes.

Mérovingiens contre Bretons (VIᵉ–VIIᵉ siècles) : tributs, coups de force, diplomaties

Clovis inaugure une longue tradition : expéditions militaires vers l’Armorique. Ses successeurs veulent imposer aux Bretons un statut de vassaux tributaires. Pourtant, la réalité échappe toujours au contrôle franc. La résistance locale reste vive.

Au VIᵉ siècle, le Roi Waroch (ou Waroc’h) ainsi que le Roi Morvan témoignent de ténacité face aux Francs et entrent dans la mémoire collective. Les armées franques peinent à franchir durablement les fleuves bretons. Le pouvoir mérovingien doit se contenter d’expéditions punitives, sans occupation stable.

Un siècle plus tard, Dagobert Iᵉʳ convoque Judicaël, Roi de Domnonée, pour sceller la paix. Judicaël accepte un compromis : reconnaissance symbolique de l’autorité franque, mais maintien d’une autonomie réelle. Le tribut versé chaque année illustre l’équilibre trouvé. La Bretagne n’est pas annexée, mais elle reste sous pression.

Les saints bretons jouent souvent les médiateurs. Moines et évêques, respectés des deux côtés, facilitent les trêves et entretiennent des liens diplomatiques. Ces réseaux religieux atténuent les conflits, mais n’effacent jamais la méfiance.

Une frontière qui bouge : marches, fleuves et places fortes

La frontière entre Bretons et Francs n’est pas fixe. Elle suit les reliefs et les fleuves, véritables lignes de défense. La Rance, la Vilaine et surtout le Couesnon deviennent des repères stratégiques. Chaque victoire ou défaite fait reculer ou avancer la limite.

Côté franc, les souverains installent des garnisons et fortifient les villes proches de la zone de contact. Rennes, Nantes, Avranches ou Vannes jouent un rôle de verrou. Les Francs cherchent à contrôler les axes routiers et les points de passage.

Mais les Bretons exploitent leur mobilité. Cavalerie légère, connaissance du terrain, raids rapides : leur manière de combattre rend difficile toute occupation durable. La frontière n’est donc jamais un mur, mais une zone mouvante, marquée par des heurts constants.

Personnages clefs

Côté breton :

- Waroch (VIe siècle) : symbole de la résistance bretonne.

- Judicaël (VIIe siècle) : roi breton, artisan du compromis avec Dagobert.

- Roi Morvan : le père de Nominoë ?

Côté franc :

- Dagobert Ier : roi mérovingien, tentatives de contrôle diplomatique.

- Pépin le Bref : premier Carolingien, installe la marche militaire.

- Charlemagne : empereur, militarise la frontière.

- Louis le Pieux : affaibli par les divisions internes, il prépare malgré lui l’essor breton.

Fractures franques, fenêtres bretonnes (VIIᵉ–VIIIᵉ)

Après Dagobert, la dynastie mérovingienne s’enlise dans ses querelles internes. Les partages de royaumes et les guerres civiles affaiblissent l’autorité franque. Pendant ce temps, les Bretons profitent des failles.

Des raids bretons frappent les zones frontalières. Avranchin et Cotentin changent parfois de main. Les élites locales négocient tantôt avec les Francs, tantôt avec les chefs bretons. Cette instabilité nourrit un jeu d’alliances souples.

Les échanges commerciaux s’intensifient. Le littoral breton, ouvert sur la Manche et l’Atlantique, favorise les circulations. Butins, esclaves, chevaux et produits agricoles alimentent les marchés. Ainsi, la frontière n’est pas qu’un lieu de guerre : elle devient aussi un espace de contacts, parfois violents, parfois fructueux.

La montée en puissance des Pippinides, futurs Carolingiens, annonce cependant une nouvelle étape. Ces maires du palais se posent en restaurateurs de l’ordre. Leur regard se tourne rapidement vers l’Armorique.

Les Carolingiens imposent la « marche de Bretagne »

Au milieu du VIIIᵉ siècle, Pépin le Bref impose une politique plus ferme. Ses armées traversent la frontière, bâtissent des fortifications et installent des comtes fidèles. L’objectif est clair : contrôler les Bretons par la force. Déjà!

Sous Charlemagne, la stratégie se précise. Une « marche de Bretagne » est créée. Elle fonctionne comme une zone tampon militaire, destinée à contenir les raids et à fiscaliser les populations. Les comtes francs doivent lever des troupes, collecter des impôts et surveiller les passages.

Cependant, la domination carolingienne reste fragile. Loin de l’axe rhénan, les garnisons peinent à imposer l’autorité impériale. Les campagnes bretonnes échappent à ce contrôle, protégées par leur relief et par une organisation locale souple. Les chefs bretons gardent une large autonomie, malgré les pressions répétées.

La « marche » ne fixe donc pas la frontière, elle la militarise. Et ce militarisme prépare, sans le vouloir, une réaction collective des Bretons.

Le roi Morvan, chef de la résistance bretonne

Au début du IXᵉ siècle, un nom incarne la résistance bretonne : Morvan.

Chef puissant de Cornouaille, il est reconnu comme roi par une partie des Bretons. Son autorité repose sur les alliances entre clans et sur une capacité militaire remarquable. Louis le Pieux, inquiet de son influence, cherche à le soumettre par la diplomatie. Mais Morvan refuse de céder.

Les sources franques rapportent que l’empereur tente de l’attirer par des présents et des promesses. Pourtant, le roi breton revendique son indépendance et repousse toute sujétion. En 818, Louis envoie une armée. Morvan rassemble ses guerriers et livre bataille. Le combat est rude, mais les Francs finissent par l’emporter. Morvan tombe, trahi et assassiné selon certaines traditions.

Sa mort ne met pas fin à la résistance. Au contraire, elle nourrit une mémoire héroïque. Morvan devient le symbole d’une Bretagne qui préfère la guerre à la soumission. Son exemple inspire les chefs qui, quelques décennies plus tard, suivront Nominoë pour vaincre les Carolingiens.

Mots de la frontière

- Tribut : somme versée en signe de soumission.

- Marche : zone frontière militarisée.

- Ost : armée levée pour une expédition.

- Placitum : assemblée politique et judiciaire.

- Serment : engagement de fidélité, souvent fragile.

Louis le Pieux et la montée des chefs bretons (vers 810–830)

À la mort de Charlemagne, son fils Louis le Pieux hérite d’un empire immense. Mais l’unité carolingienne vacille déjà. Pour sécuriser l’ouest, il tente de rallier les Bretons par des serments de fidélité. Des dons et privilèges sont accordés aux monastères de Redon ou de Landevenneg.

Pourtant, ces liens de vassalité restent ambigus. Les chefs bretons jurent obéissance lors des assemblées, mais sur le terrain, leur indépendance demeure. Les forteresses franques ne tiennent que grâce à des expéditions régulières. Dès que l’armée se retire, les Bretons reprennent l’avantage.

Dans ce contexte, les seigneurs locaux se structurent. La Bretagne n’est plus seulement une mosaïque de royaumes, mais un espace où des alliances régionales se consolident. Les annales franques mentionnent des escarmouches incessantes. À chaque incursion, les Francs constatent la difficulté d’imposer leur loi.

Vers le basculement : préambule à Nominoë (années 830–840)

Les années 830 voient l’Empire carolingien s’enfoncer dans des crises. Les fils de Louis le Pieux se disputent l’héritage, multipliant guerres et partages. Les Bretons observent cette fragilité et avancent leurs pions.

Les escarmouches deviennent plus audacieuses. Des garnisons franques sont attaquées, des comtes locaux contestés. Les Bretons, désormais mieux organisés, testent la frontière avec succès. Les chroniques évoquent des affrontements de plus en plus sérieux.

Dans ce climat de chaos, émerge la figure de Nominoë.

Encore discret, il s’impose comme représentant des Bretons auprès des Francs. Bientôt, il saura transformer les heurts frontaliers en véritable victoire nationale. Mais ce tournant appartient à l’épisode suivant.

Trois siècles d’hostilité structurante

De Clovis à Louis le Pieux, les Francs ont tenté d’imposer leur autorité sur la Bretagne.

Mérovingiens et Carolingiens ont envoyé des armées, construit des forteresses et exigé des tributs. Pourtant, jamais ils n’ont réussi à soumettre durablement le pays breton.

Ces trois siècles de luttes forgent une mémoire collective. La Bretagne apprend à négocier sans céder, à combattre sans se laisser écraser. La frontière, mouvante et instable, devient un cadre permanent de vigilance. Chaque raid, chaque traité renforce l’idée que la liberté doit se défendre.

Au seuil du IXᵉ siècle, le rapport de force change. Les crises franques offrent aux Bretons une occasion unique. Désormais, ils ne se contentent plus de résister : ils s’apprêtent à contre-attaquer. L’heure de Nominoë approche, et avec lui une victoire fondatrice pour l’Histoire nationale de la Bretagne.

Retrouvez les seize épisodes précédents

Illustration ChatGPT5

2 commentaires

En 753, les Francs s’emparent du pays vannetais. En 831, Louis Le Pieux installe à sa tête Nominoë qui sert donc les intérêts des Francs jusqu’en 843.

Pour moi il y a une énigme. Pourquoi Nominoë a poursuivi les francs bien plus loin que les frontières bretonnes ? Il est mort à Vendôme, quels étaient ses véritables objectifs, bouter les francs en dehors de la Gaule et s’emparer du pouvoir ?? Au passif des Bretons son armée n’a pas laissé que des bons souvenirs dans les zones ou elles sont passées.