Sommaire

Comment Rome a conquis, contrôlé et transformé l’île de Bretagne durant quatre siècles

Domination romaine en Bretagne insulaire

Quand on pense à la Bretagne, on pense souvent à l’Armorique. Pourtant, les racines du peuple breton plongent aussi dans l’île de Bretagne. Ce territoire, aujourd’hui partagé entre les actuelles Angleterre, Pays de Galles et Écosse, a connu une longue période de domination romaine. De l’an 43 à environ 410, Rome a contrôlé une grande partie de cette île. Ces quatre siècles ont profondément influencé les peuples brittoniques. Pourtant, cette culture n’a jamais totalement disparu.

Une île bretonne avant Rome

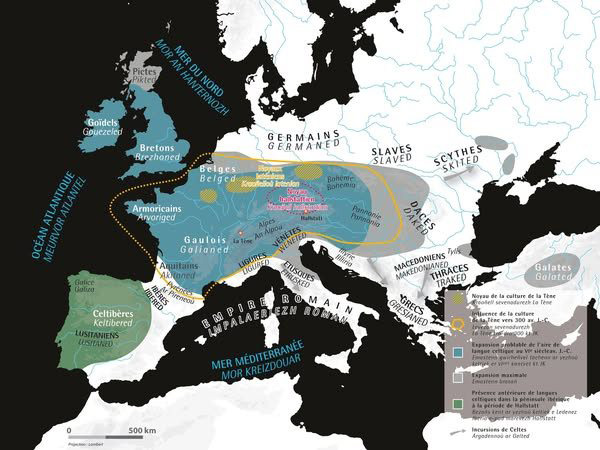

Avant l’arrivée des Romains, l’île de Bretagne est un monde peuplé d’une trentaine de tribus brittoniques, comme les Brigantes, les Silures, les Dumnonii ou encore les Iceni.

Ces peuples parlent des langues proches du breton moderne, du gallois et du cornique.

Ils vivent en sociétés tribales, structurées autour de chefs, de druides et de forts perchés sur des collines.

Leurs liens avec les Romains sont anciens. Toutefois, malgré quelques échanges commerciaux, l’île reste indépendante de Rome jusqu’au Ier siècle de notre ère. Elle intrigue les empereurs du sud, mais aucun n’a encore osé lancer de conquête durable.

La conquête romaine : un débarquement décisif en 43

C’est sous l’empereur Claude, en l’an 43, que Rome décide enfin d’envahir la Bretagne insulaire. Cette fois, ce n’est pas un raid, mais une véritable opération militaire. Quatre légions, soit plus de 20 000 hommes, débarquent dans le sud-est de l’île.

Rapidement, elles prennent Camulodunum (Colchester), capitale des Catuvellauni. Puis elles fondent Londinium (Londres), qui devient une plaque tournante commerciale et stratégique. À partir de cette tête de pont, la conquête s’étend lentement vers le nord et l’ouest.

Une conquête progressive et incomplète

Rome avance, mais tout n’est pas facile. Certaines tribus collaborent, d’autres résistent farouchement. En 60-61, la célèbre révolte de Boudicca, reine des Iceni, met le feu aux poudres. Elle incendie Londinium, massacre les colons romains, et menace toute la domination impériale. Les Romains parviennent à écraser la révolte, mais cette guerre laisse des traces.

D’autres foyers de résistance apparaissent au pays de Galles. Les Silures et les Ordovices, établis dans les zones montagneuses, ne se laissent pas soumettre facilement. Rome doit y envoyer des troupes pendant plusieurs décennies.

Le mur d’Hadrien : frontière nord de l’Empire

Au nord de l’île de Bretagne, la résistance devient trop difficile. En 122, l’empereur Hadrien décide de fixer une limite claire : il fait bâtir un mur de pierre de 117 kilomètres, entre la mer du Nord et la mer d’Irlande. Ce mur monumental, aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, marque la frontière entre la province romaine de Britannia et les terres des Pictes, peuples indépendants du nord de la Calédonie.

Un second mur, plus au nord encore, est construit sous l’empereur Antonin quelques années plus tard. Il sera abandonné, faute de stabilité dans la région. La romanisation en marche

La conquête militaire s’accompagne d’une conquête culturelle. Les Romains ne cherchent pas à exterminer les populations locales, mais à les intégrer. Dans les zones contrôlées, la romanisation transforme les modes de vie.

Des villes apparaissent : Verulamium (St Albans), Eboracum (York), Aquae Sulis (Bath). On y trouve des thermes, des temples, des théâtres, des forums. Les élites locales, souvent issues de l’aristocratie tribale, adoptent le latin, les vêtements romains et les cultes impériaux.

Mais dans les zones rurales, la culture originelle subsiste. On y parle encore les langues brittoniques. On y vénère des dieux anciens, parfois associés aux divinités romaines dans un syncrétisme religieux typique. Le dieu Mars est ainsi confondu avec Belatucadros ou Camulus.

Routes et commerce

Pour asseoir leur autorité, les Romains développent un réseau routier très dense. Des voies pavées traversent toute l’île, reliant les villes, les forts et les ports. Ces routes facilitent le mouvement des troupes, mais elles servent aussi à l’économie.

La Bretagne insulaire devient un territoire important pour l’Empire. On y extrait du plomb, de l’étain, de l’argent et du fer. Ces métaux sont exportés. L’agriculture se développe également. Du vin, de l’huile, des amphores, des poteries circulent dans toute la province. Des liens commerciaux s’établissent avec la Gaule, la péninsule Ibérique et même le nord de l’Afrique..

Une province stratégique

La province de Britannia n’est pas secondaire dans l’Empire. Elle fournit des ressources, des soldats, mais aussi des hauts responsables. Certains empereurs y séjournent. En 306, Constantin le Grand est proclamé empereur à York. La ville devient alors l’un des centres administratifs les plus importants du nord-ouest de l’Empire.

Les Romains y bâtissent des palais, des casernes, des entrepôts, et même des sanctuaires impériaux. La Bretagne devient ainsi un pôle militaire majeur.

Crises, menaces et affaiblissement

Mais à partir du IIIe siècle, la situation se dégrade. L’Empire entre en crise. Les incursions barbares se multiplient. Les Saxons commencent à piller les côtes du sud-est. Des révoltes éclatent. La Bretagne se retrouve isolée du pouvoir central romain.

Des généraux romains prennent parfois le contrôle de la province, la déclarant indépendante ou semi-autonome, comme Carausius, qui se proclame empereur de Bretagne en 286. Ce genre d’épisodes reflète la perte de contrôle de Rome sur ses marges.

Le retrait romain vers 410

Vers 410, les légions romaines quittent définitivement la Bretagne. L’Empire d’Occident est à bout de souffle. Rome ne peut plus défendre cette île lointaine. Les villes doivent désormais se défendre seules. Les élites locales tentent de maintenir l’ordre, sans soutien militaire.

Mais les pressions extérieures augmentent. Les Angles, les Saxons, les Jutes, les Scots d’Irlande et les Pictes du nord attaquent. Le chaos s’installe. C’est dans ce contexte que de nombreux Brittoniques choisissent l’exil vers l’Armorique.

Naissance d’une nouvelle Bretagne

En Armorique, ces migrants fondent les royaumes de Domnonée, de Cornouaille, de Bro-Waroch. Ils apportent avec eux leur langue, leur foi, leurs traditions. La Bretagne insulaire a ainsi donné naissance à la Bretagne armoricaine.

C’est la Bretagne que l’on connaît aujourd’hui.

Mais tout ne s’effondre pas dans l’île. Dans certaines régions, comme dans les actuels Pays de Galles et Cornouailles, les traditions brittoniques résistent aux envahisseurs. Les rois bretons locaux se battent pour maintenir leur culture. L’épopée d’Arthur naît dans ce contexte.

Héritage romain et continuité bretonne

Même après le départ des Romains, leur influence perdure. Les routes restent utilisées. Les villes romaines sont parfois habitées pendant des siècles. Le droit romain inspire certaines structures post-romaines. Des mots latins entrent dans les langues brittoniques.

Mais c’est surtout la résilience culturelle bretonne originelle qui frappe. Malgré quatre siècles d’occupation, les peuples brittoniques n’ont jamais été assimilés. Leur langue, leur mémoire et leur mode de vie ont survécu. Ils formeront plus tard les bases des Bretons, des Gallois, et des Cornouaillais.

La domination romaine en Bretagne insulaire fut longue, profonde, mais incomplète. Rome a construit des routes, des villes, des murs. Elle a transformé les élites. Elle a influencé l’économie, la religion, le paysage. Mais elle n’a pas effacé la culture brittonique.

Ces peuples, malgré les siècles, ont gardé leur identité. Et cette identité s’est ensuite transplantée en Armorique, pour donner naissance à la Bretagne que nous connaissons aujourd’hui. Une Bretagne qui porte en elle, encore aujourd’hui, l’héritage d’une autre Bretagne, insulaire, fière, et toujours debout.

Retrouvez les quatre premiers épisodes de notre Histoire de Bretagne écrite par des Bretons libres.

Image header designed by FreePik IA