Sommaire

Brendan le navigateur Irlandais qui aurait découvert l’Amérique avant Colomb

Serait-ce Brendan le navigateur irlandais ?

Et si Christophe Colomb n’avait pas été le premier Européen à découvrir l’Amérique ? Loin s’en faut !

Bien avant lui, une légende irlandaise raconte qu’un moine, Brendan le Navigateur, aurait traversé l’Atlantique au VIᵉ siècle. Son histoire, entre foi, aventure et mythe, fascine encore aujourd’hui. Elle inspire chercheurs, marins et écrivains, surtout depuis qu’un explorateur moderne, Tim Severin, a prouvé qu’un tel voyage était techniquement possible.

Qui était saint Brendan ?

Brendan, aussi appelé Brendan de Clonfert, naît en Irlande vers 484.

Éduqué dans le milieu monastique, il devient rapidement une figure spirituelle majeure. L’Irlande de cette époque vit un âge d’or chrétien. Les moines irlandais parcourent l’Europe, diffusent la foi et fondent des monastères jusqu’en Bretagne, en Écosse et en Germanie.

Brendan est surnommé le Navigateur en raison de son épopée maritime racontée plus tard. La légende de ses voyages connaît une immense diffusion au Moyen Âge. Des manuscrits enluminés circulent dans toute l’Europe, de l’Irlande à l’Italie. Brendan devient une figure à la fois religieuse et héroïque, comparable à Ulysse ou Jason dans l’imaginaire celtique et chrétien.

La Navigatio Sancti Brendani : récit médiéval d’une traversée

Le texte fondateur est la Navigatio Sancti Brendani Abbatis, rédigée en latin vers le IXᵉ siècle.

Ce récit relate les aventures maritimes de Brendan et de quatorze compagnons. Ils embarquent sur un curragh, une embarcation traditionnelle faite de bois et de cuir, pour chercher la « Terre promise des saints ».

Le voyage dure sept ans.

Brendan et ses compagnons découvrent des îles merveilleuses, des mers de glace et des animaux fabuleux. Certaines descriptions semblent relever du surnaturel, comme les oiseaux parlants ou l’île-poisson. Mais d’autres évoquent des lieux bien réels.

Les mers de glace rappellent le Groenland.

Les volcans décrits pourraient correspondre à l’Islande.

Enfin, la fameuse « Terre promise » évoque pour certains la côte américaine.

La Navigatio est un mélange de merveilleux chrétien et de géographie réelle. C’est aussi une parabole spirituelle : le voyage de Brendan est une quête de foi autant qu’une exploration.

Était-ce possible au VIᵉ siècle ?

Certains considèrent la légende comme une simple allégorie. Pourtant, plusieurs indices montrent que le voyage pouvait être techniquement réalisable.

Les moines irlandais disposaient de curraghs robustes. Ces barques de cuir, tendu sur une armature de bois, étaient capables d’affronter la haute mer. Les navigateurs irlandais connaissaient les courants de l’Atlantique Nord. Ils pouvaient suivre la route passant par les Hébrides écossaises, les îles Féroé, l’Islande et le Groenland, avant d’atteindre Terre-Neuve.

De plus, l’histoire montre que les peuples nordiques ont effectivement emprunté ces routes. Les Vikings ont atteint l’Amérique autour de l’an 1000. Rien n’interdit donc d’imaginer que des moines irlandais aient pu, cinq siècles plus tôt, se lancer dans une traversée similaire.

L’expédition moderne de Tim Severin

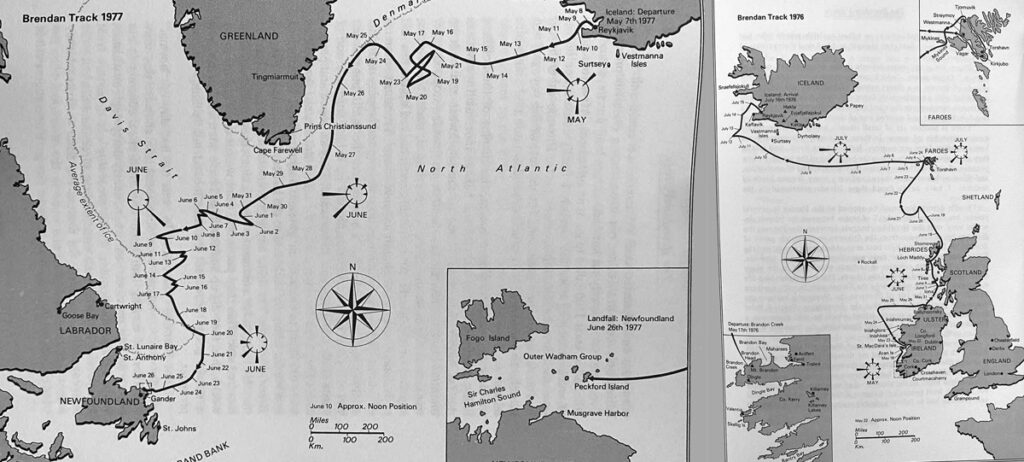

Pour trancher entre mythe et réalité, un aventurier britannique, Tim Severin, décide dans les années 1970 de reconstituer le voyage de Brendan le navigateur irlandais. En 1976, il fait construire une réplique fidèle d’un curragh du VIᵉ siècle. Bois léger, peaux de bœuf tannées, coutures étanches : tout est respecté selon les techniques anciennes.

Son équipage embarque depuis Brandon Creek, sur la côte ouest de l’Irlande. Le périple suit le chemin décrit dans la Navigatio. Ils passent par les Hébrides, les îles Féroé et l’Islande, affrontent le froid, les tempêtes et la fatigue. L’expédition continue vers le Groenland, longe ses côtes glacées, puis met le cap à l’ouest.

En juin 1977, après un an de navigation par étapes, Tim Severin et ses compagnons accostent à Terre-Neuve. L’exploit est historique. Il démontre qu’un moine du VIᵉ siècle, avec les moyens de son temps, pouvait bel et bien atteindre l’Amérique. Severin clame alors au monde que la traversée de Brendan est non seulement légendaire mais aussi plausible.

Découvrir une terre ou en prendre possession

L’histoire de Brendan le navigateur irlandais nous invite aussi à réfléchir sur un point fondamental : découvrir une terre n’est pas la même chose que la posséder.

Les Vikings, autour de l’an 1000, atteignent l’Amérique du Nord. On en a aujourd’hui la preuve grâce au site archéologique de L’Anse aux Meadows, à Terre-Neuve. Ils découvrent ces terres, mais n’y établissent pas de colonie durable.

Christophe Colomb, lui, n’est pas le premier Européen à mettre les pieds en Amérique. Mais en 1492, il prend possession des îles au nom des couronnes d’Espagne. Cet acte politique et symbolique marque le début de la colonisation européenne du continent.

Le parallèle est parlant avec un autre navigateur, breton cette fois.

En 1772, Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn n’a pas découvert l’Australie, déjà connue depuis longtemps des Hollandais. Mais il en a officiellement pris possession au nom du roi de France. L’histoire retient ce geste politique plutôt que la simple présence.

Brendan le navigateur irlandais, lui, ne cherche ni à conquérir ni à s’approprier. Son voyage relève de l’exploration spirituelle et maritime. C’est une quête religieuse, pas une entreprise de domination. Cette différence éclaire la singularité de son épopée face aux récits de conquérants.

Héritage et postérité de Brendan

Aujourd’hui, Brendan reste une figure célébrée en Irlande. Des statues et des églises portent son nom. Des festivals commémorent ses voyages. Il inspire aussi les pays celtiques voisins, de la Bretagne au Pays de Galles.

Son récit a marqué la littérature médiévale et moderne. Des écrivains comme Jules Verne (tiens, encore un Breton) s’y sont intéressés. Des navigateurs contemporains y voient une source d’inspiration. Brendan symbolise la capacité des Celtes à s’aventurer loin, portés par leur foi et leur ingéniosité.

En Bretagne armoricaine, l’épopée de Brendan entre en résonance avec celle des moines navigateurs qui ont traversé la Manche dès le VIᵉ siècle pour fonder monastères et paroisses. Ces voyages montrent que les peuples celtiques ne craignaient pas l’océan, mais au contraire l’utilisaient comme un chemin de vie et de spiritualité.

L’expédition de Severin a ravivé l’intérêt mondial pour cette légende.

Depuis, Brendan est régulièrement évoqué comme le premier Européen en Amérique. Son histoire continue d’alimenter débats, recherches et rêves.

La légende de Brendan le Navigateur illustre la puissance des mythes fondateurs.

À mi-chemin entre récit spirituel et possible réalité historique, elle relie l’Irlande ancienne au Nouveau Monde.

Le voyage de Tim Severin a prouvé que ce qui semblait impossible ne l’était pas. En reconstituant le périple, il a montré que Brendan, sur son curragh de cuir, pouvait atteindre l’Amérique.

Mais il reste une nuance fondamentale : Brendan n’a pas pris possession de cette terre.

Contrairement au Gênois Colomb ou au Breton de Saint Alouarn, il n’a pas revendiqué une souveraineté. Il a seulement découvert, sans appropriation. Son épopée relève plus du spirituel que du colonial.

Alors, qui fut vraiment le premier Européen à découvrir l’Amérique ?

Brendan le navigateur irlandais, les Vikings ou Colomb ? L’Histoire officielle ne tranchera sans doute jamais. Mais au fond, peu importe : l’épopée de Brendan nous rappelle que les Celtes furent, eux aussi, des explorateurs visionnaires.

Brendan le navigateur irlandais : pour en savoir plus sur Tim Severin et sa fabuleuse aventure

The Brendan currach. Photograph by Cotton Coulson.