Sommaire

Qui était Roparz Hemon ?

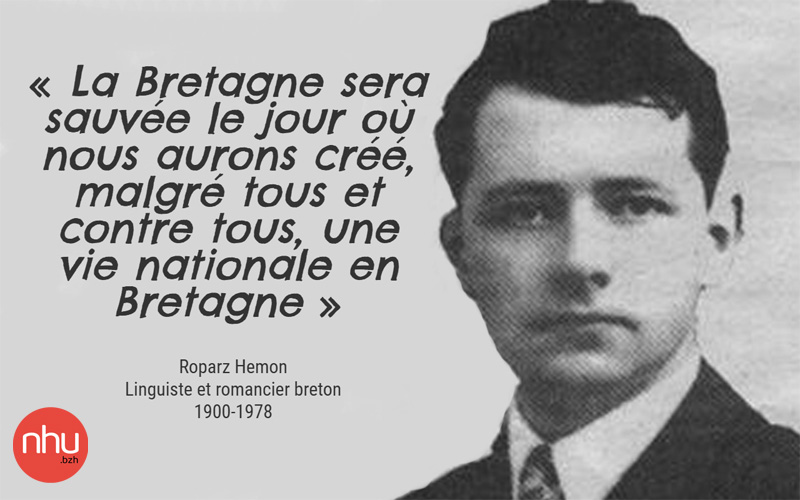

Le nom de Roparz Hemon reste indissociable de l’histoire moderne de la langue bretonne.

Né à l’état civil français Louis Paul Némo en 1900 à Brest, il adopte très jeune un nom breton pour affirmer son identité.

Plus qu’un écrivain ou un linguiste, il fut le pionnier d’une vision : faire du breton une langue moderne, unifiée et vivante, capable de rivaliser avec les grandes langues européennes.

Mais derrière cette œuvre monumentale, une polémique persiste.

L’histoire officielle française a tenté de ternir son image en l’accusant de collaboration. Pourtant, aucune preuve sérieuse n’étaye ces accusations. Loin d’un quelconque engagement politique pro-nazi, Roparz Hemon a consacré sa vie à un seul combat : sauver la langue bretonne de l’effacement.

Un projet linguistique pour la Bretagne

Dès les années 1920, Hemon comprend que le breton, divisé en plusieurs dialectes (le léonard, le cornouaillais, le trégorrois et le vannetais), ne pourra survivre à long terme sans réforme. Il faut l’unifier, le moderniser, le doter d’une grammaire et d’une orthographe communes.

Sa vision est claire : sans outil linguistique solide, pas de culture nationale bretonne.

En 1927, dans ses écrits, il annonce l’ambition d’une renaissance culturelle et linguistique bretonne. Pour lui, la langue est la clé de tout. Il écrit :

« La Bretagne sera sauvée le jour où nous aurons créé, malgré tous et contre tous, une vie nationale en Bretagne. »

Ce projet se heurte à l’indifférence, voire à l’hostilité de l’État français, farouchement opposé à toute reconnaissance des langues dites « régionales ». Mais Hemon poursuit, imperturbable.

Le breton contre l’assimilation

Dans une époque marquée par l’assimilation forcée, où parler breton à l’école vaut punition, Hemon choisit la résistance.

Son choix est tranché :

« Entre le breton et le français, il faut choisir. Nous choisissons le breton. »

Cette déclaration n’est pas qu’un slogan. Elle résume toute son œuvre. Pour lui, abandonner la langue, c’est trahir la Bretagne. Il ne s’agit pas de folklore, mais de survie culturelle et politique. Le breton doit être une langue moderne, enseignée, écrite, utilisée dans tous les domaines.

Une première tentative de langue unifiée en 1936

En 1936, Roparz Hemon réunit à Lorient / An Oriant un groupe d’intellectuels pour lancer un projet de langue bretonne standardisée. Il s’agit de créer une synthèse linguistique, respectueuse des dialectes mais orientée vers l’avenir. Le projet intègre le vannetais, souvent marginalisé, dans un effort d’unification.

Malheureusement, ce projet se heurte à l’opposition de certains puristes, dont les célèbres « trois sages », attachés aux particularismes locaux. Sans soutien populaire ni relais institutionnel, l’initiative échoue. Mais Hemon n’abandonne pas.

Le contexte historique : acculturation et répression

À cette époque, la Bretagne subit une politique d’acculturation systématique. L’histoire bretonne est absente des manuels scolaires. La langue est interdite dans les administrations. Les Bretons eux-mêmes finissent par avoir honte de leur culture.

Hemon en est profondément conscient. Il écrit :

« La Bretagne sera sauvée le jour où nous aurons appris à nos compatriotes à lire et écrire notre langue. »

Son combat dépasse donc la seule question linguistique. Il milite pour l’éducation, la dignité et l’émancipation d’un peuple qu’on veut effacer.

1941 : la grande réforme du peurunvan

La véritable révolution linguistique portée par Roparz Hemon survient en 1941.

Cette année-là, une réforme orthographique majeure est adoptée : le peurunvan (« totalement unifié »). Cette forme écrite commune, fruit de longues années de travail, permet enfin au breton d’avoir un standard officiel.

Le 8 juillet 1941, date de son adoption, devient pour Hemon un jalon majeur :

« Le plus grand jour de l’histoire de la langue bretonne fut celui du 8 juillet 1941. »

Il propose même que ce jour soit célébré chaque année comme une fête nationale bretonne. Cette réforme, aujourd’hui encore utilisée dans les écoles Diwan, fut un tournant décisif dans la modernisation du breton.

L’affaire Radio-Rennes : une accusation sans fondement

L’occupation allemande transforme la situation politique. Roparz Hemon, professeur et linguiste reconnu, est invité par l’universitaire allemand Léo Weisgerber à rejoindre Radio-Rennes, devenue outil de « diffusion culturelle ».

Hemon accepte, mais n’anime aucune émission politique. Il ne soutient ni les nazis, ni le régime de Vichy. Il utilise l’antenne uniquement pour parler de littérature, de langue, de culture bretonne. Rien d’autre.

Et pourtant, après la guerre, cette simple collaboration culturelle devient prétexte à une accusation de collaboration. Une injustice historique, que même les enquêtes postérieures n’ont jamais réussi à étayer.

Le contexte de l’épuration en Bretagne

En 1945, la Libération s’accompagne d’une épuration brutale. En Bretagne, elle prend une tournure particulière : éliminer les leaders culturels bretons sous prétexte de collaboration. Le but est clair : neutraliser un mouvement jugé dangereux pour l’unité française.

Pour tenter de dissimuler un peu, la collaboration française, et selon une méthode vieille comme le monde, on agite devant l’opinion publique la réelle collaboration de quelques dizaines de militants nationalistes bretons.

Roparz Hemon fait partie des cibles. Son nom est sali. Sa carrière brisée. Pourtant, jamais il n’a soutenu les nazis. Jamais il n’a trahi la Bretagne.

Son seul tort ? Avoir été Breton jusqu’au bout, et avoir cru que la culture pouvait survivre à travers la langue.

Roparz Hemon après la guerre : exil et persistance

Contraint à l’exil, Roparz Hemon part en Irlande, puis au Pays de Galles, deux autres nations celtiques.

Là, il continue son travail, inlassablement. Il écrit, enseigne, publie. Il travaille notamment au sein de l’Université d’Aberystwyth, où il est reconnu comme linguiste de haut niveau.

Malgré les souffrances, il ne renonce jamais à ses idéaux. Il croit toujours que la langue bretonne peut renaître, si les Bretons en sont fiers et s’en emparent. Son œuvre devient alors le socle sur lequel reposera la relance du breton dans les décennies suivantes.

Un héritage durable : la langue bretonne moderne

Aujourd’hui, même les plus critiques reconnaissent l’importance du travail de Roparz Hemon. Le peurunvan est la norme utilisée par la grande majorité des enseignants, éditeurs et locuteurs bretons. Sans lui, le breton ne serait peut-être plus qu’un souvenir.

Son combat a inspiré des générations.

Les écoles Diwan, les associations culturelles, les auteurs brittophones lui doivent une part de leur existence.

Le renouveau linguistique breton du XXIe siècle porte encore la marque de son génie.

Pourquoi Roparz Hemon dérange encore

Si le nom de Roparz Hemon provoque encore des débats, c’est parce qu’il touche à des enjeux profonds : langue, nation, mémoire. Son œuvre dérange ceux qui refusent à la Bretagne le droit d’exister culturellement, d’exister autrement.

Mais l’Histoire avance. Les nouvelles générations redécouvrent son travail. Elles comprennent que ses choix furent dictés non par l’opportunisme, mais par la conviction. Non par la haine, mais par l’amour d’une terre, d’un peuple et d’une langue.

Roparz Hemon, un exemple pour l’avenir

Aujourd’hui, alors que le breton reste menacé, que l’enseignement bilingue est constamment freiné par l’administration française, que la culture bretonne lutte pour survivre dans un océan centralisateur, la figure de Roparz Hemon redevient centrale.

Son message est plus actuel que jamais :

Pas de liberté sans langue. Ni d’identité sans culture. Pas de futur breton sans transmission.

Roparz Hemon, l’homme d’un peuple

Il est temps de réhabiliter pleinement Roparz Hemon, non comme un mythe ou un martyr, mais comme le plus grand artisan de la langue bretonne moderne. Son travail, monumental et visionnaire, reste le fondement de tout effort de renaissance culturelle bretonne.

Hemon a montré qu’une langue n’est pas seulement un outil de communication, mais une arme de libération.

Grâce à lui, le breton n’est pas mort. Il vit, respire et résiste. Et c’est à nous, aujourd’hui, de continuer ce combat, avec respect, lucidité et détermination.

Roparz Hemon est mort à Dulenn / Baile Átha Cliath / Dublin le 29 Juin 1978

4 commentaires

L’étude de la langue continue. Naissent d’autres orthographes en dh kh ph th. Au début ça surprend, puis on se débrouille. Breizh s’écrirait Breith.

Yann Brekilien (1920–2009) je suis proche de son point de vue à ce sujet. Les acteurs de la standardisation de la langue bretonne ont trop méprisé le breton des natifs, au lieu d’essayer de les associer à la codification. Ils ont voulu faire une langue élitiste. Alors que contrairement au français l’anglais s’est développé sur des fondamentaux populaires, malgré qu’elle n’a pas été épurée, 60% des mots étant d’origine franco normande, cette langue est devenue internationale, le breton dans ce sens était plus proche de cette situation que de la française. C’est une erreur historique qui compromet l’avenir de la langue bretonne, vu qu’elle contribué à accentuer la rupture entre les élites du mouvement linguistique breton avec un peuple déjà humilié par les mesures répressives de l’état français et de ses sbires à son égard.

Certains aimeraient que le breton s’écrive phonétiquement, exigence qu’ils n’ont pas pour les langues française et anglaise. Quant au vocabulaire, comment convaincre d’utiliser un ancien mot breton, plutôt qu’un emprunt récent au français ?

Anne je n’ai pas dit que le breton devait s’écrire phonétiquement. Par ailleurs Roparz Hémon n’était pas un fan du bilinguisme, cela a été expliqué dans un livre. Libre à lui après tout, seulement dans le contexte actuel cette position n’aiderait pas à la promotion de la langue bretonne.