Sommaire

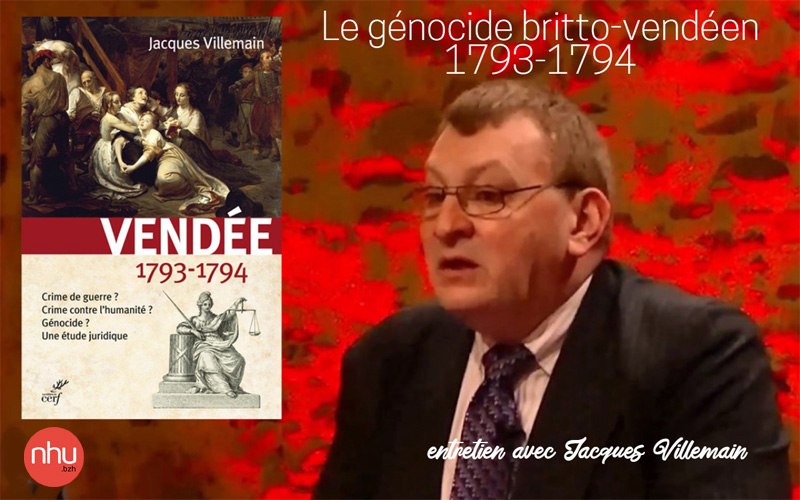

Autopsie du génocide britto-vendéen : rencontre avec Jacques Villemain :

Jacques Villemain est diplomate.

Longtemps il fut collaborateur de la CPI Cour Pénale Internationale, tribunal international chargé de juger des criminels contre l’Humanité tels que Benjamin Netanyahou et ses ministres. Il est aussi historien et auteur d’ouvrages importants sur les crimes de masse commis par l’État français en Vendée. Sa démarche est précieuse et imparable, dans le sens où, pour qualifier ces massacres perpétrés en 1793-94 à l’encontre des paysans insurgés notamment contre la levée des 300 000 hommes et les atteintes répétées à la liberté de conscience, il s’appuie sur une argumentation juridique étayée, rigoureuse et imparable.

Il est remarquable que l’État français, accumulant d’ailleurs les lois mémorielles et dans certains cas les interdits de remettre en cause une histoire officielle gravée dans le marbre, n’ait pas encore reconnu le génocide vendéen. Il est tout aussi remarquable que les lois françaises ordonnant ce génocide fassent toujours partie de l’arsenal législatif français.

Pourquoi ?

L’État que le monde entier nous envie compte-t-il un jour les réutiliser ?

Contre qui ? Les Corses, les Bretons ou les Basques ?

Alors qu’un autre État, né d’une multitude d’actions terroristes, soutenu, financé et armé par les USA et l’Union Européenne – mais condamné par l’ensemble de la planète- commet aux porte de l’Europe, ce que toutes les ONG qualifient de génocide, le débat sur le sujet ne semble pas dépassé. Il est au contraire d’une brûlante actualité. Il ne manquera pas d’intéresser les Bretons, à l’heure où l’État français, de son côté, persiste et signe dans une politique d’éradication des cultures des peuples, qualifiée d’ethnocide par beaucoup. Il concerne d’autant plus les Bretons que ce que l’on nommait la «Vendée militaire » ne correspondait pas au département actuel de la Vendée – lequel comprend des paroisses des anciennes marches communes et avantagères de Bretagne- mais remontait jusqu’à la Loire et comprenait donc tout le sud de la Loire-Atlantique.

Jacques Villemain, dans votre ouvrage sur le génocide vendéen, vous vous présentez comme diplomate. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Avez-vous eu une activité au sein de la CPI ?

J’ai fait une très large partie de ma carrière dans le domaine du droit public, qui est une des composantes importantes du métier diplomatique. Dans ce cadre j’ai été pendant quelques années en charge des suivre l’activité des tribunaux pénaux internationaux (dont la Cour Pénale Internationale, mais qui n’était pas le seul : il y en avait plusieurs autres dont le plus important était le TPIY, le TPÏ pour l’ex-Yougoslavie), et la coopération politique et judiciaire avec ces juridictions. C’est dans ce cadre que j’ai dû m’investir dans les questions de droit pénal international, notamment le « crime de guerre », le « crime contre l’humanité » et le « crime de génocide ». Il s’agit d’un droit très largement façonné par la jurisprudence, les textes légaux et conventionnels étant formulés en termes très généraux, et la réalité étant toujours plus complexe que ce que les textes peuvent envisager.

Pourquoi cet ouvrage sur le « génocide vendéen », un génocide qui, selon nombre d’intellectuels français, notamment historiens officiels, et selon l’Etat français qui ne l’a toujours pas reconnu, n’a jamais eu lieu ?

C’est par le plus grand des hasards que j’ai été amené à m’intéresser aux guerres de Vendée.

J’ai toujours été passionné par l’Histoire (j’ai d’ailleurs repris mes études universitaires dans ce domaine et suis actuellement en train de préparer mon doctorat). Je rentrais presque tous les mois en France (trois heures de Thalys pour rejoindre Paris) et j’achetais alors une ou plusieurs revues d’histoire pour lire dans le train. Or en septembre 2012 (je crois) il y avait dans l’une d’elles, qui est sans doute la plus lue par les professeurs d’histoire du secondaire à ce qu’on me dit, un dossier sur la Révolution française et notamment la guerre de Vendée.

On y évoquait la question du génocide, avec un encadré tout à fait mouillé d’acide contre Reynald Sécher qui soutenait cette position, présentée comme au mieux comme, absurde, voire comme réactionnaire, et on soutenait qu’il n’y avait eu que des crimes de guerre (imputables donc aux seuls militaires, les « politiques » étant innocentés). Pourtant je me disais : vu les faits qu’on rapporte dans ce dossier, on est clairement au-delà du crime de guerre ; on est au minimum dans le crime contre l’Humanité et peut-être va-t-on jusqu’au génocide. J’ai lu (ou plutôt relu car mon père l’avait dans sa bibliothèque et je me souviens que je l’avais lu vingt ans plus tôt) le livre de Sécher sur « Le génocide franco-français ». Et voilà que quelques mois après une autre revue d’histoire à laquelle j’étais abonné proposait un « voyage d’études » de quelques jours en Vendée, avec R. Sécher comme conférencier. Je m’y suis inscrit et j’ai eu l’occasion de parler avec lui.

De nos discussions j’ai tiré la conclusion qu’il serait intéressant de mener l’enquête sur le plan strictement juridique.

En effet les historiens ne savent pas ce qu’est un génocide : ils procèdent toujours par comparaison avec la Shoah, qui est effectivement le plus important des génocides jamais commis,. Mais enfin on n’a pas besoin d’avoir toute la machinerie administrative et technique de l’Allemagne du milieu du XXème siècle pour en commettre un. C’est tout à fait faisable dans un cadre politique, administratif et technique beaucoup moins avancé, on l’a vu au Rwanda.

Et surtout, « génocide » désigne avant tout une intention criminelle déjà repérée en « droit des gens » autrement dit en droit international coutumier, ce qui veut dire que le mot est tout à fait applicable au XVIIIème siècle. J’ai donc commencé à me constituer un dossier et trois ans plus tard, en 2017, je publiais mon premier livre Vendée 1793-1794 : crimes de guerre ? crime contre l’humanité ? génocide ? une enquête juridique aux Editions du Cerf.

Ce livre a eu un certain succès.

De ce fait j’en ai publié un deuxième ( Génocide en Vendée, Le Cerf 2020) et comme il a aussi trouvé son public, j’ai pu en publier un troisième, en deux volumes, en 2023, sur l’ Histoire politique des Colonnes infernales (toujours aux éditions du Cerf).

Il me semblait nécessaire d’établir que les massacres de Vendée n’ont pas été le fait de militaires à qui on aurait laissé la bride sur le cou comme essaient de le faire croire les historiens universitaires le plus connus, qui sont tous de l’école dite «néo-robespierriste », mais un projet politique conçu par le gouvernement révolutionnaire parisien dont Robespierre était l’âme et qui a, de bout en bout, suivi son exécution, en ne critiquant les généraux que parce qu’ils trouvaient qu’on ne massacrait pas assez, ou pas assez vite, les Vendéens.

Ceux-ci ont bien été ciblés comme un groupe humain à part, identifié à partir de critères tout à fait arbitraires, notamment comme groupe religieux voire comme groupe « racial » (car le discours révolutionnaire considère que ces paysans qui s’opposent à la Révolution doivent être un groupe « dégénéré » pour ne pas comprendre que le nouveau régime est dans leur intérêt, et que comme ils n’adhèreront jamais au nouvel ordre des choses, la seule solution est de les exterminer entièrement pour qu’une France nouvelle et meilleure puisse advenir).

Pourquoi ces blocages et cette frilosité sur la question des massacres de la guerre de Vendée alors qu’on ne l’observe pas sur d’autres massacres (Shoah, Arméniens, Cambodgiens etc ?)

Je crois que la réponse à votre question est banalement qu’il n’est jamais facile à un régime politique de reconnaître qu’il a eu tort. Or même si la Vème République n’est pas l’héritière, au sens constitutionnel du terme, de la Ière dans les années 1793-1794 (une autre de vos questions porte sur ce sujet), elle s’en réclame en quelque sorte à titre « mystique ».

Max Gallo, pour ne citer que lui, évoquait les massacres de Vendée comme un « détail de l’histoire ».

L’histoire de la Révolution française est une « histoire sainte » pour la majorité de la classe politique française.

Remarquons qu’il aura fallu quelques siècles pour que l’Église catholique, par la bouche de Jean-Paul II reconnaisse publiquement que des épisodes comme l’Inquisition n’étaient pas ce qu’il y avait de plus évangélique.

Il en faudra sans doute autant voire plus pour que les dévots de la religion républicaine, car il y a une religion ou une mystique républicaine en France, reconnaissent qu’ils ont des cadavres dans leurs placards.

Si on voulait bien considérer la République pour ce qu’elle est, c’est-à-dire simplement la forme du règlement de copropriété sous lequel les Français ont fini par choisir d’organiser leur vie nationale, et rien de plus, on n’aurait pas ce problème. Remarquons tout de même que la « mystique républicaine » est sans doute en train de toucher à sa fin. Quand on a préparé les célébrations du Bicentenaire de la Révolution, elles devaient commencer en 1989 et durer les dix ans qu’on assigne à cette période (le coup d’Etat du 8 brumaire en marquant la fin).

Finalement on n’a rien célébré au-delà du 21 septembre 1992 (bicentenaire de la proclamation de la République). Implicitement on admettait que 1793 et la suite n’étaient pas célébrables.

Un historien de renom, Claude Langlois, avait écrit un article au titre éloquent : « La Révolution malade de la Vendée ».

La thèse de Reynald Secher, sur « Le génocide franco-français » soutenue en 1986 sous la direction de Pierre Chaunu et publiée juste après avait fait grand bruit et les travaux de François Furet dont il faut lire l’article « Vendée » dans le « Dictionnaire critique de la Révolution française » connaissaient une large diffusion. La Vendée est restée en travers du gosier des célébrateurs de la Révolution jusqu’à aujourd’hui, et c’est justice.

Vous nous apprenez dans votre ouvrage que le parlement français a, par trois fois, refusé d’abroger les lois d’extermination de la Vendée, en particulier celle du premier octobre 1793. Or il est à présent question d’abolir le « Code Noir » de 1685 qui donnait un statut légal à l’esclavage dans les colonies françaises. Pourquoi ce « deux poids, deux mesures » ?

Je pense devoir vous renvoyer à ma réponse à votre question précédente : le Code Noir est l’œuvre de la « vilaine monarchie », on peut donc le vouer aux gémonies, de même que le « Statut des Juifs » qui est l’œuvre du « vilain régime de Vichy ». Mais le génocide vendéen est l’œuvre de la « gentille République » même si, comme on l’a vu, on n’ose quand même plus commémorer 1793. Il n’y a pas de « rue Robespierre à Paris », même si les élus LFI au Conseil de Paris essaient d’en faire nommer une : on a seulement une station de métro Robespierre sur la commune de Montreuil, ainsi nommée en 1936, lorsque la mairie était communiste.

Tout ce qu’on peut accepter dans les milieux officiels pour ne pas insulter à la « mystique républicaine », c’est de faire le silence. On a bien conscience, par exemple, qu’utiliser la torture en Algérie n’était pas très « gentille République », mais tout ce qu’on a fait est une loi d’amnistie pour interdire d’en parler, et c’est d’ailleurs ce qu’a fait la Convention avant de se dissoudre en 1795 : une loi d’amnistie pour ce qu’elle avait fait depuis 1792.

Nous verrons bien ce qu’il en sera de l’abolition du Code Noir. Bien entendu nous serons tous d’accord pour dire que la réduction en esclavage des Africains n’est pas à l’honneur de la civilisation européenne (pour le dire en termes euphémiques), de même que le « Statut des Juifs » fut une honte. Effacer ces lois de notre ordre juridique était ou serait pleinement justifié.

Mais dès lors qu’on « toilette » la législation française pour – au moins à titre symbolique- se démarquer de passages détestables de notre histoire, il serait bon d’abolir aussi et peut-être d’abord les lois des 1er août et 1er octobre 1793. Car si l’esclavage est un crime contre l’humanité, ce qui s’est passé en Vendée en 1793-1794 est un véritable génocide au sens que le droit international coutumier finalement codifié dans une convention spéciale en 1948, et notre propre code pénal, donnent à ce terme.

Et ces lois de 1793 ont été le support légal du génocide vendéen. Je rappelle que le général Turreau de Garambouville, commandant en chef des colonnes infernales, à qui on fit son procès à la fin de 1795, se défendit sur la base du fait qu’il n’avait fait qu’appliquer ces lois, et qu’il fut alors purement et simplement acquitté. Et il a son nom gravé sur un des piliers de l’arc de triomphe de la place de l’Étoile à Paris ! Il faut espérer que si on discute de l’abolition du « Code Noir » au Parlement, il se trouvera des parlementaires pour proposer de faire monter ces lois de 1793 dans la même charrette (si j’ose dire).

Vous considérez que la Vème République ne peut pas être considérée comme responsable des crimes commis sous l’empire de la Ière en Vendée : n’en est-elle pas pourtant l’héritière ? La Vème République n’est-elle pas en particulier la continuatrice du jacobinisme de la Ière République, poursuivant sur une ligne ultra-centralisatrice qui a encore tout récemment fait repousser (par le Conseil Constitutionnel) le vœu du Conseil Général de Loire-Atlantique de réunir ce département à la région de Bretagne dont Nantes est pourtant la capitale historique ? Ou encore : le refus de l’État français de reconnaître un statut officiel aux langues régionales comme le breton ou le corse n’est-il pas dans la droite ligne de la politique de la Ière République et des discours de l’Abbé Grégoire, mis au Panthéon lors des célébrations du bicentenaire de 1789 ce qui établit bien un lien entre les deux régimes ?

Il faut distinguer plusieurs plans pour répondre à votre question :

1) Le plan politico-institutionnel.

A cet égard, la distinction n’est pas entre « République » et « Monarchie » mais entre les trois types de régimes politiques tels que distingués par Aristote, puis Saint Thomas d’Aquin, et enfin Montesqieu : la démocratie (le pouvoir de tous), l’aristocratie (le pouvoir d’un groupe social, supposé « le meilleur ») et la tyrannie (le pouvoir d’un seul ou d’un tout petit groupe comme « les trente tyrans d’Athènes »).

La monarchie française est, à son origine féodale, un régime aristocratique : « les meilleurs » sont les nobles.

Tout chevalier prête serment d’allégeance à un seigneur (par exemple à un baron), ce seigneur prêtera serment d’allégeance à son suzerain, un seigneur plus important (un comte, un duc), et ces grand feudataires prêtent serment d’allégeance au roi, qui est au sommet de la pyramide comme « suzerain suprême ». A partir de l’émergence de l’absolutisme, cette monarchie évolue vers la tyrannie, mais même Louis XIV qui est celui qui aura poussé le plus loin cette évolution ne pourra jamais s’affranchir des Parlements ni même dépouiller totalement la noblesse de ses pouvoirs. Au XVIIIème siècle se produit même une « réaction nobiliaire » et c’était d’ailleurs l’ambition de la « noblesse libérale » qui a beaucoup poussé à la révolution en 1789, de revenir à un régime aristocratique comme celui qui fonctionnait alors en Angleterre.

A cet égard la Révolution n’a fait que poursuivre la logique de la concentration du pouvoir, et la République proclamée en 1792 devient très vite une tyrannie en 1793. La Convention est élue dans le contexte terroriste des massacres de septembre 1792, avec 90% d’abstention : ce ne fut pas un scrutin démocratique contrairement à ce que le vulgate diffusée par Michelet et la « légende dorée » des manuels scolaires à partir d la IIIème République a essayé de faire croire. Tout le pouvoir passe à partir de mars 1793 entre les mains des douze hommes du « comité de salut public » qui font ce qu’ils veulent (y compris d’ailleurs envoyer une partie des députés : Girondins, puis « Enragés », puis « Dantonistes » et « Hébertistes » à la guillotine).

La République à l’époque de la Convention est un régime tyrannique. Non seulement le régime de 1793 ne fut pas une démocratie, mais s’il est à l’origine de quelque chose, c’est aux totalitarismes du XXème siècle qu’il faut le rapporter. François Furet disait déjà que cette époque fut « la matrice des totalitarismes » modernes. Pour ma part je préfère encore l’expression de Stéphane Courtois, qui parle d’un régime « proto-totalitaire » : un essai non-abouti de régime totalitaire. Pour le dire d’une phrase : le totalitarisme, Robespierre en a rêvé, Lénine l’a fait. Clairement, la Vème République dans laquelle nous vivons, n’a rien à voir avec ce régime : nous sommes aujourd’hui dans une république démocratique, notre vie politique est régie par des élections pluralistes dont les scrutins ne sont pas faussés même si bien sûr ce qu’on appelle la « démocratie culturelle » est toujours à conquérir et tout le monde s’accorde à dire que la démocratie représentative actuelle est en crise et que des progrès sont à faire. Mais enfin nous ne sommes absolument pas, ni de près ni de loin, dans le régime tyrannique et même « proto-totalitaire » de 1793. A cet égard, la Vème République n’est en aucune manière l’héritière de cette époque.

La question se pose différemment si on se place du point de vue « politico-culturel ».

Car il y a une « culture républicaine », une « religion civile républicaine », et même un « idéal républicain » qui, surtout à gauche de l’échiquier politique, continue à considérer qu’il y a une continuité entre la Révolution et la République. C’est la formule qui était un « mantra » des instituteurs de la IIIème République et qu’on retrouve dans les « Souvenirs d’enfance » de Marcel Pagnol (dont le père était instituteur) : « La République, fille de la Révolution et mère de toutes les libertés ».

Cette généalogie n’est qu’un slogan politique et ne vaut que ce que valent les slogans, ce que je dirais en termes « bretons » : « ça ne vaut pas un coup de cidre ».

Mais enfin c’est un fait : toute une partie du monde politique français, à gauche par conviction, et même à droite, réclame une certaine « filiation » symbolique entre notre république démocratique et libérale actuelle et le régime de crime et de sang de 1793. C’est un fait politique, ça n’en fait pas une vérité.

L’ultra centralisation

S’agissant de l’« ultra-centralisation », et bien que le mot consacré pour désigner cette tendance soit le « jacobinisme », terme évidemment lié à la Révolution, je ne crois pas qu’il faille le lier à la seule République. La tendance à la centralisation est beaucoup plus ancienne. Les « intendants » de la monarchie sont bien les ancêtres des préfets, et Tocqueville (« L’Ancien régime et la Révolution ») a eu bien raison de dire que sur ce point la Révolution n’avait fait qu’achever le projet de la monarchie finissante. Il est d’ailleurs remarquable que les deux Restaurations (Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe) ont conservé sans rien y modifier, le système centralisateur instauré par Napoléon, qui n’a lui-même fait que tirer les conséquences de la Révolution.

La langue bretonne

S’agissant de la « langue bretonne » et de limites de la Bretagne, ce n’est pas tellement mon sujet car je ne traite que de la guerre de Vendée. Mais enfin je suis moi-même d’origine bretonne (mes deux parents sont d’anciennes familles rennaises et j’ai passé toutes mes vacances en Ille-et-Vilaine, sauf séjours linguistiques en Angleterre, jusqu’à mes vingt-cinq ans) et j’ai une opinion sur la question que je vous livre à toutes fins utiles.

A cet égard, je ne crois pas qu’on puisse relier les éléments que vous évoquez à la République ou à la seule République. L’implantation du français comme seule langue nationale en matière de législation et d’administration remonte à la monarchie (l’Édit de Villers-Cotterêts, 1531, est de François 1er) et les motifs qui sont derrière la création d’une institution comme l’Académie française par Richelieu, en 1635 sont éminemment politiques : il faut donner des règles certaines à cette unique langue officielle du royaume, centraliser le langage commune en quelque sorte.

L’abbé Grégoire, en réclamant l’éradication des « patois » se situe dans un mouvement culturel qui lui est bien antérieur, et il faut bien remarquer que son «Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française » (4 juin 1794) n’a rien changé, en pratique, à la situation antérieure.

En effet le « Coutumier » breton, fixant les normes juridiques propre à la Bretagne, était déjà rédigé exclusivement en langue française sous la monarchie, au moins depuis l’union de 1532 avec la France. Certaines éditions antérieures sont en latin, aucune n’est en breton : la République n’a rien innové à ce sujet.

Pour ce qui est des frontières de la Bretagne, je regrette comme vous que Nantes , qui était pourtant la capitale du duché, soit placé dans une région de « pays de la Loire » qui n’a aucune épaisseur historique. Je connais mal cette question mais il me semble que pour qu’on rattache la Loire-Atlantique à la région de Bretagne, il ne suffit pas du vœu du Conseil Général de ce département. Il faudrait en outre un vœu concomitant des deux régions concernées (Bretagne et Pays de la Loire), ce qui n’est pas acquis à ce stade. Je crois me souvenir que des hommes politiques nantais d’envergure nationale de ces dernières années comme J-M Ayrault se sont opposés à cette réunification.

«Droite ligne de la politique de la Ière République et des discours de l’Abbé Grégoire », s’agissant des atteintes portées à l’identité bretonne, dites-vous, et c’est vrai, mais à condition d’ajouter que cette « droite ligne » avait commencé à être tracée bien avant 1789 et qu’elle a continué à être tracée (si on excepte la période de Vichy, ce n’est que depuis 1956 que la Loire-Atlantique a été sortie de la région de Bretagne) par des gouvernements démocratiquement élus. La chose s’est faite sous l’influence voire à la demande d’hommes politiques bretons (et surtout nantais) eux-mêmes (sans parler des Angevins Olivier Guichard puis François Fillon qui voulaient conserver la façade maritime de leur région).

Je crois que dans cette affaire « La République » est hors de cause.

Pourquoi ces blocages et cette frilosité de la part d’un État pourtant très prompt à rappeler en boucle les crimes des autres et qui passe le plus clair de son temps à donner des leçons de morale ?

Il faudrait sans doute se référer à l’Évangile : on voit plus facilement la paille dans l’œil du voisin que la poutre dans le sien. Mais vous avez raison : on devrait toujours commencer par balayer devant sa porte.

Dans votre ouvrage, vous citez les travaux de votre confrère Raphaël Lemkin, rescapé de la « shoah par balles » et des pogroms antijuifs commis par les nationalistes ukrainiens de Stepan Bandera, à qui les autorités ukrainiennes de M. Zelensky rendent aujourd’hui un hommage attendri. Lemkin avait théorisé une définition large du concept de génocide, incluant la destruction d’une culture, d’une langue, de toutes les institutions nationales d’un peuple. Exactement ce que la France a fait aux Bretons, et dès 1789, avec la destruction du Parlement et des Etats de Bretagne. Peut-on dire que la France s’est rendue coupable d’un génocide en Bretagne ? D’un ethnocide ?

C’est une vraie bonne question.

Effectivement, Lemkin envisageait le cas du « génocide culturel », mais ce n’est pas la direction qu’a pris le droit international qui a fixé la définition de ce crime en 1948, à partir du droit international coutumier antérieur.

Pour qu’il y ait génocide, il faut qu’il y ait élimination physique d’un groupe humain visé comme tel à partir d’un critère arbitraire. Ce fut le cas pour les Vendéens qui furent « racialisés », considérés comme une « race infernale », « race maudite », « animaux à face humaine », « à exterminer jusqu’au dernier ». Toutes ces expressions se trouvent dans les documents les plus officiels de 1793-1794 et les faits qui ont suivi (21% de la population de la région a péri, soit la même proportion que les Cambodgiens massacrés par les Khmers Rouges) montrent que ce n’était pas que des mots.

Or, pour maltraitée que la Bretagne ait été, et Dieu sait qu’elle l’a été à tous les niveaux : je me souviens étant gamin des albums de Bécassine (alias « Anaïk Labornez », petite bonne bretonne à Paris, dépeinte avec sa coiffe comme le type absolu de la bonne fille totalement stupide), il faut quand même admettre qu’elle n’a jamais été traitée comme la Vendée.

Je ne crois pas qu’on puisse accuser quelque pouvoir que ce soit (monarchie ou république) d’avoir commis des crimes de masse en Bretagne, et en tous cas pas un génocide . Pas un ethnocide non plus. Car « ethnocide » est une notion de science politique plus que juridique (il peut y avoir un génocide sur base ethnique cependant, mais il s’agit encore de massacres de populations humaines).

La Bretagne, comme d’autres provinces, a été la victime de la centralisation parisienne, politique, économique et culturelle, politique injuste, détestable même, et contre-productive, c’est entendu. Mais ce mouvement de centralisation, outre qu’il n’est pas de soi constitutif d’un crime reconnu comme tel par aucune législation nationale ou internationale, est tout à fait antérieur à 1789 : il est coextensif à l’implantation des États modernes, quelle que soit leur forme. La chose a été plus violente en France qu’ailleurs parce que la France n’est pas une nation « ethnique ». A la différence de pays comme l’Italie ou l’Allemagne où la nation a fait l’État, en France c’est l’État qui a fait la nation à partir de pièces et de morceaux rattachés siècle après siècle au noyau central de l’Ile-de-France.

De plus en plus d’ONG, de Human Right Watching à Amnesty International, en passant par RSF ou Médecins sans frontières, dénoncent le génocide des Gazaouis, commis par l’Etat d’Israël et la coalition d’extrême-droite de Benjamin Netanyahou. Pourtant l’UE, suivant docilement les États-Unis, refuse de prendre des sanctions contre Israël, qui surfe de fait sur une véritable « rente mémorielle ». La CPI de son côté a lancé un mandat d’arrêt contre Nethanyahou et certains de ses ministres pour multiplication de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité. Pour vous, l’État d’Israël commet-il un génocide contre les Palestiniens ? Et que devrait faire l’Ue pour le faire cesser ? Quel type de sanctions ?

Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, car cela impliquerait de ma part une prise de position publique sur un sujet de politique étrangère de la France et constituerait une violation du devoir de réserve qui s’impose à tous les fonctionnaires. Or je suis encore pour quelques mois en activité dans le corps diplomatique. Mais vous trouverez dans les déclarations du porte-parole du Quai d’Orsay, sur le site internet du Ministère des Affaires étrangères la position officielle sur cette question.

A propos des motivations des «Vendéens » (Bretons du sud, Angevins de l’ouest et Poitevins du nord), vous insistez surtout sur celles à caractère religieux. Or les motivations antifiscales semblent avoir été importantes aussi. Notamment dans les zones de marches communes et avantagères, qui avaient une tradition longue de révoltes contre la monarchie absolue précisément pour ces raisons fiscales. Elles furent déterminantes aussi dans la révolte des Bonnets Rouges en Bretagne. Par ailleurs, l’insurrection a été déclenchée par la loi du 24 février 1793 qui décrétait la « levée en masse » des 300 000 hommes, dont les fonctionnaires du régime étaient exemptés. Ce refus d’aller se faire tuer pour une classe de nouveaux privilégiés et pour les intérêts d’un État totalitaire auquel les peuples ne pouvaient s’identifier a été important aussi. En Bretagne, l’Association Bretonne d’Armand Tuffin de la Rouërie est née aussi de la suppression de nos droits et de libertés ainsi que de la destruction de nos institutions nationales. C’est très clair dans le pamphlet de M de Botherel, le dernier procureur général syndic de Bretagne qui dénonce un crime de « lèse nation » (bretonne). Qu’en pensez-vous ?

Il y a un consensus des historiens pour admettre aujourd’hui que la révolte vendéenne fut causée par de multiples facteurs. Vous mentionnez la question fiscale, et c’est une des raisons. Il y en a d’autres, notamment le fait que les paysans n’ont pas pu acheter les biens nationaux, qui furent « trustés » par les bourgeois des villes, qui d’ailleurs ne seront jamais du côté de l’insurrection (« les jacobins se firent acheteurs et les acheteurs se firent jacobins » : pour une fois que Michelet dit autre chose qu’une sottise, on peut le citer). Je suis donc tout à fait d’accord avec vous : le paysan vendéen refusait d’aller se faire tuer pour un régime qui l’opprimait et au profit des « nouveaux privilégiés » comme vous le dites justement (puisque les bourgeois des villes, en tant que gardes nationaux ou fonctionnaires, ne partaient pas).

Le facteur religieux me semble cependant prépondérant pour les raisons suivantes : d’abord parce qu’il est celui qui fédère tous les autres. La sociabilité vendéenne est celle d’un pays de bocage, d’habitat très dispersé : les paysans vivent toute la semaine dans des « métairies » ou des « borderies » isolées. Leur sociabilité s’organise autour de la paroisse où ils se retrouvent le dimanche, autour du curé (qui est lui aussi un paysan local devenu prêtre) et du noble local (qui n’est généralement pas riche : la noblesse en Vendée militaire n’est guère plus riche que la noblesse bretonne.

Richelieu disait que son diocèse de Luçon était le plus « crotté » de France).

Vouloir interdire les curés « non jureurs », supprimer les paroisses et proscrire les nobles, c’est déstructurer toute la région et ruiner la vie sociale des habitants. Alors quand en plus on demande au paysan de quitter sa terre pour aller se battre aux frontières, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : déjà que la « milice » d’Ancien régime était très impopulaire…

On peut aussi remarquer que la carte de l’insurrection recoupe largement celle des missions des Monfortains (fondés par St-Louis-Marie Grignon de Montfort) et des Jésuites qui ont implanté dans la région le culte du Sacré-Cœur, qui sera l’emblème des insurgés. Je sais que certains historiens contestent cette notion qu’il y aurait eu dans cette partie de la France un catholicisme d’un type particulier, très intériorisé, doloriste, sacrificiel, avant la Révolution.

Mais il faut bien constater ceci : il n’y avait pas de catholiques que dans la région qui deviendra la « Vendée militaire », mais il n’y a que cette région qui se soit soulevée aussi massivement, spontanément et durablement au nom du catholicisme, et explicitement sur un thème religieux, contre le gouvernement révolutionnaire parisien, même s’il y a eu des tentatives de révoltes catholiques ailleurs (notamment au pays basque).

Une autre manière de prouver que le facteur religieux a été déterminant, c’est que dès lors que la question de la liberté de culte a été résolue par le Concordat de 1801, la Vendée a cessé de se battre. Car la guerre de Vendée ne s’arrête pas en 1796 avec l’exécution de Charrette et Stofflet : elle continue à bas bruit jusqu’à Bonaparte. Mais une fois qu’on leur a rendu leurs « bons prêtres » et qu’on a cessé de les persécuter, les Vendéens ont cessé de s’insurger. C’est en vain qu’on essaie de soulever la Vendée en 1815 contre Napoléon revenu de l’île d’Elbe, ou que la duchesse de Berry essaie de la soulever en 1832 en faveur du petit-fils de Charles X, contre Louis-Philippe.

Quels seraient selon vous les avantages d’une reconnaissance officielle par l’Etat français de la nature génocidaire des massacres de la guerre de Vendée ? Quelles pourraient en être les modalités ?

Les crimes de 1793-1794 ont provoqué ce que les sociologues appellent une « ethnogenèse », autrement dit la naissance d’une identité ethnique (l’ethnie se distingue de la nation en sociologie par le fait qu’il s’agit d’un groupe humain qui reconnait son identité dans une origine commune, voire un ancêtre commun, à la différence de la nation qui peut être le regroupement politique de communautés qui sont d’origines différentes, comme c’est par exemple le cas en Suisse…ou en France d’une autre manière).

Un auteur vendéen, Jean Yole, a eu ce mot très juste : « Avec la Révolution, les provinces sont devenues des départements, mais il y a un département qui est devenu une province, et c’est la Vendée ». Effectivement le territoire insurgé couvre quatre départements ou parties de départements (Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres) s’étendant sur trois provinces ou parties de provinces (Bretagne, Anjou et Poitou). Et de fait, ces populations se sont fondues dans une identité particulière sous le feu de cette grande épreuve génocidaire de la guerre de Vendée. On ne s’explique pas autrement que lorsqu’en 1989 (toujours le Bicentenaire !) le jeune Philippe de Villiers lance avec les moyens du bord un spectacle sur ce thème au Puy-du-Fou, il a immédiatement des centaines de bénévoles qui le rejoignent.

Je ne connaissais pas la Vendée avant 2013 : je vous l’ai dit, mes origines sont bretonnes, au nord de la Loire.

Mais j’y ai beaucoup traîné mes guêtres depuis lors, mes ouvrages ayant donné à diverses associations l’idée de m’inviter à faire des conférences, et je suis frappé de voir à quel point ce passé est encore vivant dans l’esprit des habitants. On me montre telle grange ancienne dont les poutres sont encore noircies des incendies de 1794, etc. etc.

Et pourtant il y a eu une politique rigoureuse tendant à faire oublier ce passé et ces massacres. C’est presque par hasard que dans les années 1860 on a retrouvé le site du massacre des Lucs-sur-Boulogne et le témoignage du curé Barbedette.

Reynald Secher a frappé le terme de « mémoricide », dans un ouvrage publié en 2011, pour désigner cette politique, et il a eu bien raison. Mais la population n’avait rien oublié, et cette mémoire reste vivante. Elle ne demande qu’à être réveillée. Evidemment ça ne plait pas à tout le monde, mais le succès d’un film comme « Vaincre ou mourir » il y a deux ans a été une traînée de poudre qui a répandu ses étincelles presque aussi vite que l’insurrection de 1793, au grand désespoir de la gauche radicale, restée robespierriste.

Le grand argument des adversaires de la mémoire vendéenne est qu’il faut « oublier », « se réconcilier », « dépasser les traumatismes historiques », et j’en suis bien d’accord. Mais une telle démarche de réconciliation ne peut se faire que sur la base de la reconnaissance de la vérité des faits. Et la vérité est que le mot qui convient pour désigner ces massacres est « génocide ». Que ce soit dans l’Afrique du Sud qui a connu l’apartheid ou dans les pays d’Amérique latine qui ont connu de sanglantes dictatures, la formule de l’apaisement c’est « Vérité et Réconciliation ».

Il ne s’agit pas de se « repentir » ou d’accuser qui que ce soit aujourd’hui : la responsabilité pénale est toujours personnelle et ne s’attache qu’aux êtres humains qui ont commis des crimes. Si Robespierre avait des descendants aujourd’hui, ils ne seraient en rien responsables des crimes de 1793-1794. Personne n’a à demander pardon à personne. Mais les faits commis alors furent gravement criminels. 170.000 morts, surtout des civils, dont une majorité de femmes, d’enfants, de vieillards, ce n’est pas rien. Il est tout à fait justifié d’avoir un mémorial de l’esclavage à Nantes, mais pourquoi n’y en a-t-il pas pour les noyades ou la guillotine de la place du Bouffay ?

Reconnaitre ces crimes et ne pas reconnaitre ceux commis contre la Vendée, c’est presque tuer les Vendéens une deuxième fois, c’est presque dire que leur massacre était justifié. D’ailleurs c’est presque ce que Mitterrand a dit lors des commémorations de 1789 dans un de ses discours, et quand on pense que Max Gallo osait dire (dans un débat avec Philippe de Villiers) que les massacres de Vendée étaient un « détail de l’histoire » ! C’est intolérable.

Je ne suis pas pour l’adoption d’une « loi mémorielle ».

Ce n’est pas au législateur à dire ce qu’est la vérité historique. En outre la qualification de « génocide » suppose une analyse juridique (et c’est ce que je fais dans mes ouvrages) : « génocide » est le nom d’un crime, et on ne peut l’appliquer qu’au terme d’un raisonnement juridique. En revanche le législateur pourrait symboliquement abroger ces lois de 1793 comme il est question d’abroger le « Code Noir », et reconnaître dans l’exposé des motifs de cette loi d’abrogation que ces lois furent le vecteur légal de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et d’un génocide sur le territoire français. Il ne s’agit pas même dans mon esprit de dire que ce génocide fut commis par « La République » : les crimes ne sont commis que par des êtres humains, car eux seuls ont la capacité de distinguer le bien du mal et de choisir le mal.

Dans cette affaire le crime fut commis par des gens comme Carnot, Carrier, Robespierre, Francastel et bien d’autres. Ils ont certes agi « au nom de » et « dans le cadre » d’un régime politique déterminé, mais qui ne se réduit pas à ça (et puis on peut se demander ce qu’était ce régime de 1793, qui n’avait même pas de Constitution et qui, quand il s’en est donné une, en août 1793, a tout de suite décidé de ne pas la mettre en œuvre. En rigueur de termes, si on veut accuser un régime politique ce serait celui du « gouvernement révolutionnaire ».

Donc la modalité, c’est pour moi une loi d’abrogation des lois de 1793 avec un exposé des motifs comprenant le mot « génocide », et peut-être quelques mesures symboliques comme marteler le nom de Turreau sur l’arc de triomphe de l’Etoile et rebaptiser « Vendée » la station de métro qui porte le nom déshonorant de Robespierre.

Le passé est le passé, nous n’y pouvons rien changer.

En revanche nous pouvons le reconnaître comme passé criminel et dire que nous le répudions.

C’est une « damnatio memoriae » au sens romain du terme dans laquelle il faut ensevelir ce genre de crimes, ne serait-ce que pour condamner par avance leur toujours possible réédition. Car hélas, la pauvre humanité étant ce qu’elle est, on sait qu’elle est toujours capable du pire, et elle l’a bien montré, en matière de génocide en particulier, au XXème siècle. Le combat pour la reconnaissance de la mémoire vendéenne passe par celui pour la reconnaissance de la nature du crime dont la Vendée a été la victime, et pour ma part je suis déterminé à le poursuivre et à travailler en ce sens avec tous ceux qui le mènent de leur côté et ils sont nombreux. Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de le dire.

3 commentaires

« a encore tout récemment fait repousser (par le Conseil constitutionnel) le vœu du Conseil général de Loire-Atlantique de réunir ce département à la région de Bretagne » : RIEN DE VRAI DANS TOUT CELA

Je ne partage pas l’idée que les populations aux frontières de la Bretagne, de l’Anjou et du Poitou se seraient fondues dans une identité particulière, une nouvelle province qui serait la grande Vendée. J’ai plutôt le sentiment que les habitants du pays de Retz se sentent Bretons et ne veulent surtout pas être assimilés à des Vendéens.

J’ai l’impression que cette histoire est écrite en fonction des PDL. La chouannerie du côté de Vannes n’y est pas associée : en attendant le grand ouest !