Sommaire

Depuis des siècles, la Bretagne ne plie pas.

Résistances bretonnes.

Blessée, dépossédée, caricaturée, elle n’a jamais cessé de se relever. Après les guerres, après l’exode, après le mépris, elle a retrouvé peu à peu sa voix, sa langue et sa dignité.

Depuis la fin du XIXᵉ siècle, une lente reconquête s’est engagée. Colères noires et rages blanches se sont mêlées dans le cœur breton : colère contre l’injustice, rage de vivre, rage d’être soi.

Des luttes paysannes du Finistère aux combats culturels des années 1970, des ports aux campagnes, du chant de Glenmor aux écoles Diwan, les résistances bretonnes ont pris mille visages.

Ce n’est pas qu’une histoire de révolte : c’est une histoire de résilience. Une Bretagne qui refuse de mourir, et qui, à chaque génération, invente sa renaissance.

Héritages et blessures : la Bretagne meurtrie mais debout

La Bretagne sort de la Seconde Guerre mondiale à genoux. Ses ports sont détruits, ses terres épuisées, ses villes en ruines. Brest, Lorient / An Oriant, Saint Malo / Sant Maloù, Nantes / Naoned : autant de cicatrices ouvertes sur l’Atlantique. Les campagnes se vident, la jeunesse s’exile vers Paris. L’État central reconstruit la France, mais oublie la Bretagne.

Depuis l’annexion de 1532, Paris décide et la Bretagne subit. Ce mépris s’est enraciné dans les écoles, où l’on interdisait aux enfants de parler breton. Il s’est glissé dans les administrations, où tout ce qui sonnait “régional” paraissait arriéré. Pourtant, sous les cendres, la braise couvait encore.

En 1947, à Carhaix / Karaez, une poignée de passionnés fonde BAS, le Bodadeg Ar Sonerion.

Polig Monjarret, sonneur visionnaire, rassemble musiciens et cœurs combattants. Il veut redonner fierté à un peuple meurtri. Dans les pardons et les festoù-noz renaissants, les binious et bombardes font à nouveau vibrer la terre bretonne.

La Bretagne relève alors la tête. Pas encore debout, mais déjà vivante. Ses blessures sont profondes, mais sa mémoire est intacte. Peu à peu, les Bretons comprennent que leur avenir dépendra d’eux-mêmes. Le temps des reconstructions s’annonce. Et, avec lui, le temps des résistances nouvelles.

L’élan breton : naissance du CÉLIB et reconstruction collective (1950–1968)

En 1950, sous l’impulsion de Joseph Martray et René Pleven naît le CÉLIB — Comité d’Étude et de Liaison des Intérêts Bretons.

C’est une révolution décisive.

Pour la première fois, des élus, des syndicalistes, des patrons et des militants s’unissent au-delà des clivages. Leur objectif est simple : sortir la Bretagne du sous-développement imposé par le pouvoir central. Les routes sont inadaptées, les ports sous-équipés, les trains trop lents. Mais la détermination bretonne, elle, est intacte.

Dès 1951, la première Convention de programme bretonne lance une dynamique inédite. Les Bretons apprennent à penser leur pays comme un tout cohérent. Ils parlent désormais de planification, d’autonomie économique, de redressement collectif. Des mots audacieux pour l’époque, et profondément ancrés dans la réalité du terrain.

En 1961, le Plan breton de développement devient réalité. Routes, universités, ports, agriculture, industries : tout est repensé et réorganisé. Les Bretons se retroussent les manches. De Kemper à Rennes / Roazhon, de Saint Brieuc / Sant Brieg à Nantes / Naoned, le pays se remet en mouvement. La fierté revient dans les regards et dans les discours.

À la fin des années 1960, la Bretagne a changé de visage. L’électricité arrive partout, les grandes routes désenclavent l’occident breton, les universités forment une génération ambitieuse. Les journaux parlent alors de “miracle breton”. Mais derrière les chiffres et les slogans, il y a surtout des femmes et des hommes, travailleurs et visionnaires, qui refusent la résignation.

La Bretagne ne veut plus tendre la main. Elle veut tracer sa route. Et elle le fait avec courage, lucidité et fierté.

Colères et luttes : la résistance populaire (1950–1980)

La reconstruction ne suffit pourtant pas. Derrière les progrès économiques, la centralisation continue d’étouffer la région. Les Bretons, eux, restent sous tutelle.

Alors, la colère gronde.

Dans les années 1950, de nouvelles voix s’élèvent. Des militants fondent le MOB (Mouvement pour l’organisation de la Bretagne), bientôt suivi de l’UDB en 1964. Les premiers tracts parlent d’autonomie, de dignité, d’égalité. Le FLB, lui, choisit la clandestinité pour dénoncer la centralisation asphyxiante. Ses actions marquent les esprits, mais rappellent surtout une vérité : la question bretonne n’est pas morte.

Sur le terrain, la résistance devient sociale. À Sant Kadou les paysans se battent pour un prix du lait juste. À Keimper ou à Redon, des ouvriers réclament la reconnaissance de leurs droits. La Bretagne découvre alors sa force collective. Et quand la mer s’en mêle, la colère devient tempête. Les marins-pêcheurs bloquent les ports, les agriculteurs envahissent les routes. On les traite de “Gaulois réfractaires”. Eux répondent par la dignité.

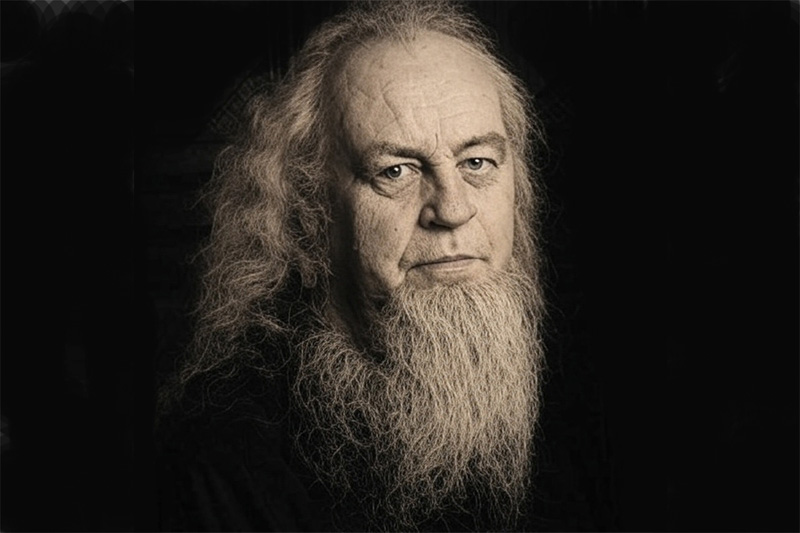

Dans le même temps, la culture bretonne s’enflamme. Glenmor (ici en photo de couverture), poète et chanteur, redonne une âme à la révolte. Ses mots claquent comme des drapeaux : “Je ne suis pas Français, je suis Breton.”

À ses côtés, Gilles Servat, Alan Stivell, Xavier Grall et Anjela Duval font vibrer la langue et le cœur d’un peuple. Dans les festoù-noz, la jeunesse danse, chante et revendique. La Bretagne devient à nouveau populaire, moderne, joyeuse. Et fière.

Autour d’eux, la société civile s’organise. Ar Falz, Kendalc’h, Dastum, Diwan : chaque structure devient un bastion de résistance. L’éducation, la culture, la musique, l’écologie — tout devient terrain de reconquête. La Bretagne ne veut plus seulement survivre. Elle veut exister, pleinement, librement.

Et désormais, plus rien ne pourra l’en empêcher.

Les grandes batailles bretonnes : terre, mer et culture

Au tournant des années 1970, la Bretagne entre dans une ère de luttes emblématiques.

La modernisation a sorti le pays de la misère, mais elle a aussi semé des blessures : pollution, centralisation, mépris administratif. Face à cela, les résistances changent de visage. Elles deviennent populaires, féminines, écologiques, et parfois joyeuses, portées par une énergie nouvelle.

En 1972, la création des écoles Diwan bouleverse tout. Pour la première fois depuis des générations, des enfants apprennent à lire, à chanter et à penser en breton. Leurs grands-parents avaient été punis pour cela. Ce renversement est immense : la langue revient dans les bouches et les cœurs. La Bretagne n’attend plus l’autorisation d’exister. Elle s’assume, fière et libre.

Quelques années plus tard, le combat de Plogoff / Plougoñ marque un tournant psychologique. En 1978, l’État central projette une centrale nucléaire face à la Pointe du Raz / Beg ar Raz. La réponse est immédiate : refus catégorique. Les femmes de Plogoff / Plougoñ se dressent en première ligne, les paysans, les pêcheurs, les enseignants les rejoignent. Les gendarmes quadrillent le Cap Sizun, mais la Bretagne entière regarde et soutient les manifestants. Chaque soir, les habitants organisent des assemblées, des veillées, des projections de films. En 1981, la victoire est totale : le projet est abandonné. Cette victoire collective devient un symbole mondial d’écologie populaire.

Dans le même temps, la mer devient un champ de bataille. Les marées noires, notamment celle de l’Amoco Cadiz en 1978, souillent les côtes et détruit l’économie littorale. Les Bretons, une fois encore, répondent par la solidarité. Des milliers de bénévoles nettoient les plages, les marins se réorganisent, la colère se transforme en action. La Bretagne prouve qu’elle sait se battre, non seulement pour ses hommes, mais pour sa mer, son âme et sa dignité.

Dans les ports comme dans les landes, dans les écoles comme dans les festoù-noz, le même souffle circule.

Celui d’un peuple qui a retrouvé sa voix.

Et qui ne compte plus la rendre.

Le “miracle breton” et ses contradictions (1968–1992)

Routes modernisées, ports agrandis, usines performantes, universités pleines : la Bretagne avance à grande vitesse. Pour la première fois, son taux d’emploi et de croissance dépasse la moyenne hexagonale. L’agroalimentaire, l’électronique et les télécommunications deviennent ses nouveaux piliers. Cette modernité fait naître une fierté nouvelle, presque insolente.

Ce succès n’est pas seulement économique. Il est aussi culturel.

Le slogan “Produit en Bretagne” (qui sera créé en 1993) résume un état d’esprit : créer ici, produire ici, vivre ici.

Dans tous les secteurs, la solidarité bretonne s’exprime. Les entreprises se soutiennent, les syndicats s’impliquent, les jeunes se forment localement. Ce renouveau s’accompagne d’une explosion culturelle sans précédent.

En 1977, la Charte culturelle de Bretagne officialise la reconnaissance de la langue et de la culture bretonnes. Les radios locales se multiplient, les festivals se déploient, les bagadoù envahissent les scènes. À Lorient / An Oriant, le Festival Interceltique devient un rendez-vous mondial. À Paimpol / Pempoull, les chants de marins font vibrer les quais. Pour la première fois depuis des siècles, la culture bretonne est célébrée, admirée, partagée.

Cependant, cette réussite cache des fissures. Derrière l’essor économique, les grandes décisions continuent de se prendre ailleurs. Paris conserve toujours les leviers essentiels. Les profits s’envolent souvent vers les sièges sociaux, loin des terres bretonnes. Et l’agriculture intensive, encouragée par la politique nationale, détruit les paysages et pollue les rivières. Le progrès a un goût amer.

La Bretagne s’enrichit, mais reste dépendante. Elle travaille dur, mais décide peu.

Le “miracle breton” n’est pas une fin, mais un point d’équilibre fragile.

Car une Bretagne moderne ne veut plus être une Bretagne docile.

Et cette impatience va nourrir, dès les années 1990, de nouvelles résistances.

Crises et nouveaux défis (1990–2020)

Le vent tourne.

La mondialisation bouleverse les équilibres conquis de haute lutte.

Des industries ferment, les terres se concentrent, les prix s’effondrent. La Bretagne encaisse le choc, mais refuse la résignation.

Dans les années 2000, les résistances se réinventent.

Elles ne passent plus seulement par les partis autonomistes ou les syndicats, mais par les collectifs citoyens.

On lutte contre les algues vertes, contre l’artificialisation, contre la disparition de la langue bretonne. Les Bretons deviennent acteurs, pas spectateurs. Le militantisme change de forme : plus local, plus transversal, mais tout aussi déterminé.

En 2013, la colère éclate à nouveau.

Les Bonnets Rouges se lèvent à Carhaix / Karaez et renversent les portiques écotaxe.

Derrière ces gestes symboliques, il y a une exaspération profonde : trop d’injustices, trop de décisions imposées, trop peu d’écoute.

Mais aussi une continuité historique.

Des paysans de Sant Kadou aux ouvriers de Keimper, de Plogoff / Plougoñ aux Bonnets Rouges, c’est toujours la même Bretagne debout.

La colère monte, la culture continue de fleurir.

Les écoles Diwan s’étendent, les artistes chantent en breton, les bagadoù triomphent sur les scènes du monde entier.

Le Gwenn ha Du flotte dans les stades, les festivals, les manifestations.

Il n’est plus le drapeau d’un folklore, mais celui d’une modernité assumée.

L’identité bretonne se fait à la fois locale et universelle.

Aujourd’hui, la Bretagne invente de nouvelles façons de résister.

Par l’écologie, par l’économie sociale, par la culture libre.

Elle construit, jour après jour, une autre manière d’être au monde.

Toujours fière, toujours fidèle à elle-même.

Une Bretagne toujours en résistance

Depuis des siècles, la Bretagne résiste.

Parfois à genoux, souvent debout, toujours digne.

Des Bonnets Rouges de 1675 à ceux de 2013, d’Ar Falz à Diwan, de Glenmor à Denez, c’est la même flamme qui traverse le temps.

Une flamme qui ne s’éteint jamais.

Les résistances bretonnes ne sont pas qu’un souvenir. Elles sont une manière d’être.

Pour rappeler qu’un peuple vivant ne se laisse pas réduire au silence.

Elles disent que la fierté n’est pas un défaut, mais une force.

Et qu’en Bretagne, résister n’est pas seulement un droit : c’est une manière de respirer.

La Bretagne d’aujourd’hui n’attend plus qu’on la reconnaisse.

Elle s’affirme, agit, innove.

Elle parle sa langue, chante son identité, invente son avenir.

Et si parfois la colère revient, c’est qu’elle n’a jamais cessé d’espérer.

Parce que résister, ici, c’est exister.

Et parce qu’exister, en Bretagne, c’est déjà résister.

Retrouver l’ensemble des précédents épisodes

3 commentaires

Ports détruits par la deuxième guerre mondiale : vous oubliez Saint-Nazaire.

Pas un mot sur les 100 000 pétitionnaires de la Loire-Atlantique. Pas assez nombreux sans doute. Car Bretagne Réunie a enfreint un tabou : mettre le Conseil départemental de la Loire-Atlantique devant ses responsabilités. La réponse a été claire : rejet du droit d’option et refus de mettre la pétition dans l’ordre du jour. Mais toujours tenace est la légende dorée de ce Conseil départemental voulant prétendument rejoindre la Bretagne et empêché par l’Etat. Légende dorée secondée par le mythe du référendum décisionnel organisable pas l’Etat.

Diwan zo ganet e 77 , ket e 72. Diwan nait en 77 pas en 72.